中图分类号: TU984

文献标识码: A

文章编号: 1000-0690(2014)12-1470-10

通讯作者:

收稿日期: 2013-09-2

修回日期: 2013-10-18

网络出版日期: 2014-12-10

版权声明: 2014 地理科学 《地理科学》杂志 版权所有

基金资助:

作者简介:

作者简介:马仁锋(1979-),男,湖北枣阳人,博士,讲师,主要从事经济地理与城乡规划研究。E-mail:marfxf@126.com

展开

摘要

人居环境作为人地关系研究的古老而又全新领域,伴随着中国城市化与工业化进程中的环境问题备受地理、建筑、城市规划等学科关注。利用文献计量方法梳理国内地理学16种期刊刊发的180篇有关人居环境研究论文,发现国内研究:① 起步晚、发展缓慢,高层次研究成果少且增长慢,以城市内部实证研究为主、理论研究较少;② 研究领域主要集中在人居环境的内涵与外延、城市或乡村人居环境评价指标体系与模型、宏观尺度地理环境的宜居性与中观层面城市人居环境分异及其理想模式构建和微观社区单元综合居住环境评价及规划实践等;③ 综合集成研究的方法体系探索尚未取得突破,当前常用方法中PSR模型和DPSIR模型主要以机理解析为目标,实体指标与主体问卷调查心理指标及经济学方法旨在确定人居环境评判标准体系,当然GIS空间聚类也成为近年运用热点。

关键词:

Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

Abstract: With the process of Chinese urbanization and industrialization, human settlement, an ancient and new field in man-land relationship research, has attracted more and wide attention in the sectors of geography, architectures and urban planning. We used bibliometrics method and adopting statistic software to classify 180 articles about human settlement on 16 Chinese geographical jounals. It is found that the research in Chinese geography circle are characterized with the following: 1) Late starting, slow development, few high-level research findings and slow growth, and more concentrated with empirical research in inner city, less theoretical and innovative research. 2) More research are focus on human settlement intension and extension, valuation indicators and models for urban and country settlements, theoretical exploration and planning practice of single factor, production-commerce-inhabitancy-education/science and research, human settlement and complex, geographical livability in macroscale, urban settlement differentiation and ideal pattern in medium scale, comprehensive settlement environment evaluation and planning practice of community unit in microscale, community settlement; human exploration by social and cultural perspective and human settlement advance warning. 3) No progress on synthesis and integration method system. PSR model and DPSIR model are used for targeting at mechanism, while physical indicator and questionnaire survey for psychological markers and economy method targeting at settlement evaluation standard system. On the other hand, spatial clustering based on GIS has been a hotpot in recent year. Frontier research on human settlement and theoretical system, on the basis of the practice of China′s urbanization and industrialization, will provide the guidance to the sustainability of Chinese city and region. The following five aspects should get more attention: 1) Natural suitability research on human settlement, and survey on human settlement demand based on humanism, so as to reflect the different people′s demand difference for a biological suitable settlement in urban environment, the corresponding valuation indicator and system, and its evolution, and the impact from the residents′ socioeconomic attributes. 2) "Space and time" dimension evaluation and sustainable research on urban/rural human settlement in various scales, focusing on the evolution and spatial differentiation from the perspective of various scales as city cluster, between cities, within the cities and communities. 3) Expolration and establishing theory and technology route for human settlement evolution research, including detection technology and methods , and data mining measures, and forecasting and emulation of regional / urban human settlement evolution process, mechanism and pattern. 4) Research on the control of the human settlement, which will focus on the optimism route, pattern and policy for a sound management and development on the basis of its evolution′s effect factor, dynamic mechanism and pattern. 5) Estimate the human settlement system service value and establishing suitable human settlement system, including the social economic and cultural value and ecology service value,which are inevitable an important field of human settlement regulating and evaluating system expolration and man-earth law revelation.

Key words: city and countryside; region; human settlement quality; urbanization and industrialization; human settlement evolution and control

改革开放40年来,中国取得了经济高速增长的辉煌成就,但中国也为快速的、大规模的工业化和城镇化付出了巨大的资源、环境和生态代价,这些问题集中体现在人居环境恶化[1]。未来30 a中国工业化和城镇化快速发展的基本趋势不会改变[2],由此引起的环境、生态的急剧变化,进一步影响到人居环境质量。人居环境剧烈变化的严峻态势也将危及到中国可持续发展基础和居民生活质量的提升。

人居环境学属交叉学科,涉及地理、环境、生态、城市规划、建筑、社会等学科[3]。目前,国内相关研究有地理学视角的人居环境评价、探索理想人居环境模式、居住空间、人居环境预警和人居环境的社会性研究[4],建筑与城市规划视角的广义人居环境、建筑空间及其组合、住区环境、基础设施设计[3,5]。总之,地理学、城市规划学等学科已经关注人居环境的诸多议题、研究方法,然而面临快速城市化进程中日益复杂的人居环境问题,亟需系统梳理国内有关研究的历程与现状,揭示研究动向和前沿领域,这对丰富地理学的人地系统理论与空间规划实践及提升居民生活质量具有重要意义。

表1是中国地理学的学术期刊,共16种,它们截至2013年6月2日刊发了“主题=人居环境”的学术论文180篇,约占同期(1934~2013年)中国知网中文核心期刊刊发“主题=人居环境”论文数1 605篇的11.20%。

对检索结果中每篇文献的机构、作者、关键词、被引频次等字段存为文档,利用Thomson Data Analyzer和Excel进行统计。首先利用文献统计回溯既有研究的数量、增长变化;其次对地理学期刊刊发的人居环境研究文献进行文献计量;最后利用普赖斯提出的核心作者计算公式M=0.749(Nmax)0.5 判识核心作者群[6](Nmax为所统计时段最高产的作者论文数,M为论文数),并总结研究动态。

表1 截至2013年6月2日国内地理学中文期刊及其刊发人居环境研究论文量

Table 1 The number of articles related "human settlement" in the 16 geographical journals in China

| 期刊名称 | 创刊时间(年) | 篇数(篇) |

|---|---|---|

| 地理学报 | 1934 | 11 |

| 地理研究 | 1982 | 6 |

| 地理科学 | 1981 | 12 |

| 地理科学 | 1982 | 13 |

| 人文地理 | 1986 | 13 |

| 经济地理 | 1981 | 25 |

| 世界地理研究 | 1992 | 2 |

| 干旱区地理 | 1978 | 3 |

| 地域研究与开发 | 1982 | 13 |

| 地理与地理信息科学 | 1985 | 5 |

| 云南地理环境研究 | 1990 | 17 |

| 热带地理 | 1980 | 9 |

| 中国人口·资源与环境 | 1991 | 23 |

| 长江流域资源与环境 | 1992 | 8 |

| 干旱区资源与环境 | 1987 | 19 |

| 亚热带资源与环境学报 | 1986 | 2 |

资料来源:www.cnki.net,检索方式:“主题=人居环境”且“来源期刊=期刊名称”,统计时间截至2013年6月2日。

1) 起步早、长期停滞,发展缓慢。国内现有可查的最早论文是1939年发表的“西康居住地理”[7],可知中国地理学对人居环境研究起步很早,但是增长缓慢,且高级别期刊载文量比重非常低。文献统计表明中国人居环境研究可分为:第一阶段是2006年之前间的零星、分散研究,主要关注居住环境与宜居城市[8,9];第二阶段是2007年以来的起步期,主要标志是《地理学报》、《地理科学》分别刊载了2篇、1篇人居环境研究领域的论文[10~12]和国家自然科学基金委地学部批准了中国地理学科的第一个人居环境研究的项目“江汉平原乡村住区系统演变与人居环境优化研究”。

2) 高层次论文非常少且增长缓慢。统计刊发在《地理学报》、《地理科学》、《地理研究》的论文占全部文献的16.02%,对照表1发现《地理科学》载文量最多,但是《地理学报》刊发10篇之中有3篇为1939年的研究文章。国内地理学期刊刊载人居环境研究论文最多的期刊是《经济地理》、《中国人口·资源与环境》等。可见高影响因子刊物介入人居环境研究领域非常迟,尤其是2000年后国内城市规划学的刊物积极关注聚落(城市与乡村)[13,14]、广义人居环境[15]等研究,而地理学却未给予足够关注。高级别刊物发文量的增速远低于总体文献增速,因此,地理学视阈人居环境研究的总体水平亟待提高。

3) 以区域实证研究为主体,理论创新研究亟待加强。统计表明(图1),国内人居环境理论探索呈觉醒趋势,相对实证研究或规划/策略研究仍显薄弱。此外,近年逐渐关注主体的人居环境要素需求与组合供给[16,17]、城市公共安全[18]、自然适宜性[19],这直接提醒学界:中国人居环境研究未重视改革开放30 a的快速城镇化与工业化对人居环境的自然要素的损害、产业与人口快速集聚于东部沿海诱发的社会性人居环境要素供给失衡,以及人口东中西快速流动的区域体验差异等热点问题。

国内实证研究的关键词出现频率显示:首先是地级市及其以上大区域研究最受关注,如“中国省级单元”、“中国东北地区”、“中国优秀宜居城市”等共出现18次;其次是辽宁大连和江苏南京及其周边,各出现12次;再次是北京、湖北江汉平原城市、广州,各出现9次,但北京主要关注中心城区,而湖北江汉平原则以县域为主;第四是长沙、乌鲁木齐、昆明、西安、银川等省会城市,各在4次以上。研究的焦点词汇为“评价、自然适宜性、人口功能分区、城市人居环境优化”等,常用实证方法包括① 层次分析、主成分分析、德尔菲法用于遴选人居环境评价的指标体系和指标赋权,② 信息熵指数、变差指数和协调指数、经济与环境协调度模型等用于测定人居环境与经济、社会等的协调度,③ 依托面板数据采用模糊数学、多目标线性加权、逻辑回归、神经网络等评价人居环境时间序列综合水平,④ 采用GIS空间分析或聚类分析和截面数据的综合量化,评判省际、市际、县(区)际的人居环境空间差异。这表明重点城市的实证已成为当前主流,但未将规划实践与人居环境演化规律及调控理论结合[20],这正是国内亟待强化的领域。

1) 表2统计了样本论文的第一作者单位,发文量前5位的是中国科学院地理科学与资源研究所、辽宁师范大学、南京大学、陕西师范大学、华中师范大学/福建师范大学等。1990~1999年仅有个别院所关注人居环境研究,2000年至今则以中国科学院地理科学与资源研究所、辽宁师范大学、南京大学等的论文产出显著上升为典型特征(表2)。

图1 中国地理学期刊呈现的人居环境研究议题

Fig.1 Distribution of the time of appearance of research topics related to human settlement research by Chinese geographical journals

表2 最高发文量第一作者单位的变化(前6位)

Table 2 Changes of the affiliation of the most prolific authors on human settlements (top 6)

| 1990~1999(年) | 2000~2012(年) | ||

|---|---|---|---|

| 发文量 (篇) | 作者单位 | 发文量(篇) | 作者单位 |

| 2 | 北京大学 | 17 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |

| 2 | 建设部科技司 | 16 | 辽宁师范大学城市与环境学院 |

| 1 | 浙江大学 | 10 | 南京大学城市与资源学系 |

| 1 | 衡阳师范专科学校 | 7 | 陕西师范大学环境与旅游学院 |

| 5 | 福建师范大学、中国科学院南京地理与湖泊研究所、华中师范大学 | ||

| 4 | 衡阳师范学院 | ||

注:发文量是指在(该时段)该单位发表人居环境论文数。

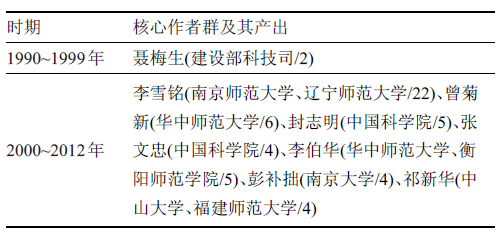

2) 据核心作者计算公式计算2000~2012年Nmax=8,代入公式得M值为2.12篇,取整为3篇。即统计期间发表3篇以上的论文的作者为核心作者。2000~2012年核心作者共9人,占同期间论文作者总数的5.29%,所发表论文占同期总数的23.53%(表3)。统计结果显示近20 a人居环境研究核心作者人数及其论文数都处于增长趋势,这说明中国地理学科人居环境研究队伍的规模在持续扩大。

表3 各时期核心作者及其论文数

Table 3 The core authors and the number of their articles related to human settlements

| 时期 | 核心作者群及其产出 |

|---|---|

| 1990~1999年 | 聂梅生(建设部科技司/2) |

| 2000~2012年 | 李雪铭(南京师范大学、辽宁师范大学/22)、曾菊新(华中师范大学/6)、封志明(中国科学院/5)、张文忠(中国科学院/4)、李伯华(华中师范大学、衡阳师范学院/5)、彭补拙(南京大学/4)、祁新华(中山大学、福建师范大学/4) |

3) 核心作者的论文统计。利用中国引文数据库的索引功能,对数据库所有论文的引文频率进行确认,值得关注的是被引用排名前100的文章中有73篇刊发在建筑、规划、城市研究类期刊,而且被引位居第一的《大都市人居环境评价和优化研究:以上海市为例》却刊发在《城市规划》1999年第6期;同时统计显示地理期刊刊发的人居环境论文被引前15位均出自核心作者及其团队。

3.1.1 人居环境自然适宜性及构成要素

人居环境自然适宜性是气候、地形、水土资源、大气与地表覆被、自然灾害等的自然环境组合特征及其适宜人类集中居住的程度。自然适宜性是相对大规模的人类群居形成村落或城镇而言,对于群聚而成城镇内部而言,受现代人工技术对地表的高强度改造,自然环境均质化程度较高,多以基础设施网络、现代建筑等主导,因此人居环境自然适宜性研究在全球、国家或省级层面可指导城市或村镇选址以及城镇规模,具有重要理论与现实价值;但在城市内部已然不是关注重点。

影响人居环境的自然因素众多,但主导人居环境自然适宜性主要包括地形条件、水热气候条件和水文状况、区域土地利用/覆盖特征、自然灾害等[19~21],因此,人居环境自然适宜性由地形起伏度、土地利用/覆盖状况、水文条件、气候条件与自然灾害危险度等决定。

3.1.2 人居环境自然适宜性研究领域

自然环境是人居环境形成与发展的本底,国内外日益重视地形、土壤、气象气候、水环境、大气环境、声环境等对人居环境的影响与作用[11]。人居环境自然适宜性研究是利用GIS分析区域自然地理单要素对人居环境自然适宜性的影响度,探求主导因素的过程。集中在:① 气候对人居环境影响,气候作为人居环境系统的核心自然要素,是评判区域宜居的重要因素之一。如针对昆明、楚雄、35个城市、贵州省、中国乡村、全国公里网格的实证[22~26],既印证了气候是区域人居环境的重要因素,又发现中国人居环境的气候适宜性整体呈由东南沿海向西北内陆,由高原、山地向丘陵、平原递减的趋势;中国人居环境气候舒适期地域差异显著,最高值分布在东南丘陵和云贵高原东南部,而青藏高原和天山山地等高寒地区为全年气候不舒适区。② 采用多个自然地理要素基于GIS栅格数据综合评判区域人居环境自然适宜性与限制性,如对云南、内蒙古、陕西、关中-天水、新疆南部、万州、遵义及全国的研究表明中国人居环境自然适宜性受地形起伏度、温湿指数、水文指数和地被指数综合影响,在山区或丘陵地区海拔与坡度及其决定的水资源、耕地资源成为人居环境自然适宜性主导因素[27,28];在平原或高原盆地受水环境、气候主导[11,30]。③ 人居环境自然适宜性评价成为人口分布及其优化的重要前提,国家人口计生委于2006年资助了封志明团队研究该问题,研究发现中国人口分布与人居环境自然适宜性指数呈高度正相关[30,31]。城市内部人居环境评价,受人工改造影响,城市人居环境自然适宜性主要考虑绿化、水文、大气等的影响,但受数据限制目前评价较少考虑自然要素影响。

3.1.3 人居环境自然适宜性研究方法体系构建

人居环境自然适宜性评价方法,多采用栅格数据综合加权地形条件、气候条件、水文条件、土地覆被、自然灾害等[19,21]。如图2所示人居环境自然适宜性研究技术路线,包括确定主要影响因素并构建栅格数据库、遴选单要素的集成测度方法与数据源、构建人居环境自然适宜性指数模型、确定类型分区阈值及各类区提升模式等。

3.2.1 人居环境综合评价及其范式

人居环境综合评价是对区域人居环境可持续发展或区域主体的人居环境需求等目标,部分综合或全面刻画区域人居环境的状态及其发展趋势。评价过程,因评价目的、内容和手段等差异存在如图3的2种范式:① 区域人居环境状态纵向综合刻画,主要目的是评判区域人居环境的可持续态势或当地居民人居环境需求演进态势,采用经济、社会、环境等统计数据及大规模的问卷调查数据,综合量化[17,32,33];② 区域人居环境状态横向比较,主要目的是寻找地方在大区域内的人居环境竞争优劣势,探索区域人居环境快速提升的主要矛盾及破解之道,多采用经济社会与环境统计数据评估某一年或等距间隔3个年份的空间分异 [34~37]。个别学者尝试综合时空维评价区域人居环境时空演进与分异趋势。两种范式的数据源自行业统计、专题调查,及小规模抽样调查等数据;综合评价方法多采用满意度/幸福指数、指标加权求和等方法。

图2 人居环境自然适宜性研究方法

Fig. 2 Methods of human settlement natural environment suitability evaluation

3.2.2 区域人居环境评价的领域

中国区域人居环境评价,多选择城市或乡村作为研究对象,对于城乡结合地区研究较少[38]。地理学研究人居环境最密切的学科是聚落地理,而传统的聚落地理重点研究城市或乡村,因此城市人居环境与乡村人居环境的评价、发育度空间分异、规划建设便成为地理学关注的热点与焦点[4,20]。

城市人居环境评价研究城市内部人居环境发展水平、空间差异及其影响因素等。国内研究热点城市有大连、北京、广州、上海、杭州、南京、厦门、呼和浩特、西安等大城市[9,39,40],以及个别中小城市,如衡阳、丹东等[41,42];评价指标采用人居硬/软环境的构成要素及各自具体指标,当然指标可分为刻画状态、反映趋势、衡量导向3类[20],数据源自遥感影像解译、政府或行业组织的统计年鉴、研究者的调查访谈以及利用GPS、Wi-Fi等采集的微观行为数据等;指标数据的归一化和赋权,常采用AHP、Delphi、DPSIR及综合比较等,指标项的集成则多运用线性加权求和、模糊层次聚类等[43]。多个大城市的实证表明:① 中国城市人居环境总体趋好,其中人居硬环境要远优于软环境;② 居民的人居环境需求日益多元和趋高;③ 城市人居环境存在严重的空间失衡[17],且经济发达城市的人居环境与欠发达地区人居环境也存在较大差别[37]。

中国地理学界乡村人居环境评价,重点关注古村落人居环境特征和新农村建设视角乡村人居环境改善。前者集中在中国古村落如乌镇、徽州的人居环境[44,45],以及钟祥长寿村人居环境特征和欠发达地区转型村落人居环境满意度等[46,47];后者集中在京郊新农村试点村人居环境影响因素[48]和农民工对流出地人居环境的影响[49]。总体而言,地理学视角乡村人居环境评价关注乡村人居环境的本质、农业与人居环境关系以及农民需求等,评价方法与城市人居环境评价无显著差别,但是由于乡村人居环境的统计数据有限,只能通过问卷访谈获取。

不同单元的人居环境对比是地理学界人居环境研究的重要趋向,关注重点城市间、省域县际/地级/城际的人居环境对比[34,50,51]。如分析中国50个城市宜居水平发现适宜人居城市至少在经济水平与潜力、社会安全、生态环境、生活质量和便捷程度等方面较好,差异主因是经济发展、基础设施、公共服务等[41,52];而采用主成分、聚类等方法研究江苏、安徽的地级城市人居环境,发现经济、生态与就业等是省内城市人居环境差异主因[34,51]。

对比城市、乡村的人居环境评价,可知区域人居环境评价主要关注人居环境的特征、状态与趋势、城际/村际优劣势,以及对城乡规划的指导价值等。人居环境综合评价的难点在于微观数据的采集、指标的赋权、模型的构建,以及尺度嵌套问题造成的评价结果阐释难等。

3.2.3 区域人居环境评价的数据源、指标与模型

“时空压缩”已成为全球化和信息化背景下人类日常活动的常态,现代生活方式也增强了人类对人居环境需求的复杂性、跨时空性等。因此,人居环境必须考虑商务人士、旅游者、短期就业人群等外来者与本地居民,既需要详实的一手数据,又需要综合模型。可见,数据采集及管理、评价指标遴选与模型构建成为人居环境评价核心步骤。

人居环境综合评价数据源包括区域自然环境、经济、社会、基础设施等数据,自然环境数据既可通过多期多源遥感影像解译获取,又可利用国家地理信息普查数据;经济数据通过国家统计局或行业主管部门获取;社会属性数据源自人口普查、文化普查及110 警情数据等;基础设施数据可利用大比例尺专题地图集或数字城市提取交通网、绿地与公园、教育与医疗机构等。这些数据,既有宏观层面的统计数据,又有国家专题普查的空间属性数据,但缺乏对人居环境主体的群体行为记录及需求的调查,因此借助日常生活日志,基于GPS、LBS的移动数据采集,及大样本的问卷调查获取主观需求或行为数据[33]成为当前研究数据获取热点。

区域人居环境评价指标体系,既要客观刻画区域自然环境、经济社会、基础设施等对人类居住、工作与游憩的供给程度,又需揭示不同群体对区域人居环境构成要素的可获性或满意度等。因此,人居环境评价指标应包括自然与设施环境、社会环境、经济环境,具体而言自然环境可由地形、地表覆被、气候、水文、自然灾害等反映;社会环境可由社会结构、邻里关系、对居住区的归属感、地方认同、安全状况、失业率等,若简化则可用社会多样性指标刻画[17];经济环境可由经济的增长速度、质量及区域结构等描述;基础设施环境可简化为居民步行生活圈内各种服务设施数量及质量。当然在数据满足前提下,可进一步细化。

当前常采用因子分析、模糊数学、神经网络等方法,它们未能考虑空间的分异,因此,区域人居环境评价模型构建应该纳入空间因素,如采用地理回归加强模型(GWR)、空间聚类、地理探测器等方法,以综合揭示其时空特征等。

伴随人居环境问题凸显,学界对人居环境演变过程日益重视。张文忠等回顾和展望了人居环境演变研究的影响因素,人居环境演变的解析理论与框架等[20]。在此重点梳理工业化/城市化和人居环境演变关系、典型地区人居环境演变实证研究。

3.3.1 城市化或经济发展与人居环境演变的关系研究

城市化与工业化是中国过去40 a和未来的主线,城市化与工业化不可避免的带来环境影响,中国地理学界对城市化、经济发展与人居环境关系进行了较为丰富的研究,关注两者的相关关系及其阶段类型。① 城市化与人居环境关系研究,如以大连市四区运用主成分、协调度、模糊数学等方法定量评价大连城区、甘井子区等地人居环境随城市化而变动的规律,研究表明人居环境与城市化呈显著正相关发展,而且两者间的协调程度也较高[39,41];个别学者探讨由城市化引起的增温效应对城市人居环境变化影响[53]。② 经济发展与人居环境关系研究[10,38,54,55],采用模糊数学等方法分析大连、长沙、深圳等地经济发展与人居环境关系,发现经济发展与人居环境协调程度具有较强相关性,总体伴随经济发展水平提升人居环境会改善,但也存在不确定性。近年大城市边缘区和半城市化地区剧烈的人居环境变化成为关注焦点[55,59]。

总体而言,城市化、工业化和人居环境演变关系呈现出复杂的相关性,一是城市化与人居环境演变的关系呈现显著地正相关发展,且两者协调程度呈低-高-低-高变化态势;二是经济发展与人居环境演变的关系仍模糊不清,当前有限实证初步发现二者存在一定的协调性与不确定性关联,但作为人居环境演变主要驱动力,经济发展若能减少环境污染和农地占用无疑将直接提高人居质量。

3.3.2 人居环境演变实证研究的领域及发现

人居环境演变过程研究,是人居环境状态评价、发展动力揭示和预警、调控的重要基础。目前国内实证研究主要集中在:① 同一城市不同阶段的人居环境状态或不同城市同一时刻人居环境演变状态的比较,如李华生等[56]采用人居环境质量主客观评价结合模型研究南京城区人居环境演变,晋培育等[58]运用主成分计算辽宁省14市在1994年、1999年、2004年和2009年的城市人居环境竞争力,李伯华等[36]计算长株潭城市群8个城市1991~2008年人居环境质量的变差指数和协调指数发现科教、经济和居民生活是城市群内部人居环境质量差距扩大的主因。② 对大城市或其边缘区的人居环境演进阶段与驱动力的探索[59],如借助于GIS空间分析和Verhulst逻辑斯蒂方程等探索广州边缘区人居环境演变,发现人居环境演变动力可分宏观动力(城市化、全球化、科技、市场体制),政府驱动力(户籍改革、土地改革、住房改革、城镇发展政策、行政区划调整、大型项目投资),城市内部不同地域相互作用力(核心区推力、乡村推力、边缘区吸引力)。

国内现有研究集中在不同时刻的区域人居环境状态对比,抑或是不同城市间同一时刻的人居环境对比,实证区域集中在南京、大连、广州及长株潭城市群,缺乏对人居环境演变的系统探索,如人居环境演变的影响因素、动力、空间组织、过程机理等,这既需要架构人居环境演变研究的理论逻辑,又需要发掘人居环境演变研究的数据源和集成方法[20]。

3.3.3 后工业社会人居环境演变的人类需求驱动研究

中国个别大城市或城市群已步入后工业社会,城市或乡村居民对人居环境有着更为多样性与多元化的需求,学界日益重视人居环境的居民感知、满意度及需求调查,因此可以认为城市发展进入后工业社会阶段,不同群体的需求将诱导人居环境演变。当前国内主要关注城市人居环境塑造中的人文精神培育[16,57],如探讨了苏州人居环境中优越的物质、自然环境与创业精神缺失的矛盾,讨论广州城市人居环境的健康性需求、城镇人居环境不同主体的要素需求差异,研究发现:① 只有健康才能让人们有机会享受宜居都市所带来的便捷性、舒适性、安全性等服务;② 受访者对闲暇活动等10个要素的需求表现出差异性,对生活能源等22个要素的需求表现出共性;居住时间和经济状况对不同主体人居环境要素需求的差异性影响最大。此外李雪铭等[37]提出人居环境吸引力和引力场的概念,构建了社区人居环境满意度指标,运用引力势能模型研究大连184个社区的人居环境引力势能发现:① 大连市社区人居环境引力势能空间分异明显,大致呈东北西南向“带状”分布,在中心广场、西安路锦辉商场等值线呈同心圆状向外递减,② 社区人居环境供求关系与引力势能成正比,与社区至引力势能中心的距离呈反比。

综上,人居环境的主观需求调查既要考虑城市发展阶段性,如对苏州、广州的调查均将创业氛围纳入,又要考察城市人居环境的客观物质基础,如对大连调查则综合主客观因素构建满意度引力场进行空间分异测度。当然在人居环境演变的不同群体需求驱动调查中,应将城乡一体化背景下常住居民与流动人口对区域设施可获性,城市社会日趋多样性等纳入,以期全面获取不同群体对人居环境演变驱动作用。

地理学从未将人居环境研究拒之门外,相较广义建筑学而言,地理学研究人居环境更具有先天的优势与独特方法论。近10 a来,地理学界人居环境研究的蓬勃发展,较好的回应了广义建筑学研究视角的缺陷。地理学的性质和研究对象及人居环境涉及的研究问题,都决定了地理学研究人居环境大有可为,也是地理学从宏观走向微观研究的一个较好切入点和服务国家经济社会建设的重要领域之一。中国人居环境研究起步较晚,目前集中在人居环境自然适宜性、城市与乡村人居环境综合评价、城市化或经济与人居环境的关系、不同群体对人居环境的需求、人居环境演变影响因素及动力等方面,因此对人居环境评估指标体系、方法的研究较为成熟。但现有评价研究的数据源较为单一,缺乏连续的数据资料和一手问卷调查数据及各种遥感影像数据等;研究尺度,虽逐渐关注省域城际、省域县际等尺度研究,但未能进行完整的尺度系列探索和时间序列实证。此外,国内人居环境演变的影响因素、规律和机制研究更显薄弱,虽开展城市化、经济发展与人居环境关系研究,但鲜见探讨社会因素与人居环境的相互关系。

地理学以“格局·过程·机制”为主要研究目标,理解地球表层与人类活动互动规律,这既是地理学研究人居环境的主线,又是地理学界人居环境研究可以作出贡献的核心领域。然综合当前国内相关研究,可以发现地理学界人居环境研究多侧重格局,而且对格局的研究又以城市及其内部为重点,可见地理学视角的人居环境研究仍处于起步阶段,尚未形成系统的方法与理论探索逻辑框架,因此,地理学界应抓住中国快速发展的城市化以及乡村发展契机,围绕城市或乡村人居环境现状刻画与问题揭示、人居环境时空维的综合评价理论-指标-模型、人居环境演变的因素-动力-格局-调控等进行前沿性探索。

对照国外人居环境研究趋势和中国地理学新动向,中国人居环境研究应在如下议题深度展开[20]:① 以学科交叉综合为途径,推动跨学科的集成研究,彰显地理学特色。人居环境科学问题呈现高度的系统性和综合性,必然要求多学科、多种方法的集成创新,因此,地理学需要充分借鉴和汲取生态、城市规划、社会、建筑等学科的相关方法,突破地理学人居环境集成研究的理论桎梏和方法支撑不足,形成具有地理学特色的人居环境研究理论-方法体系。② 围绕地理学的多源数据和三角校验,架构人居环境研究数据库。探索遥感卫星、统计年鉴等宏观数据与问卷调查、GPS跟踪定位等微观数据的结合,建立数据平台,积累监测资料,提高研究效率和质量。③ 关注典型区域人居环境演变过程,推动不同尺度人居环境演变模拟与专家智能分析和决策平台构建。人居环境演变的综合集成研究既需要大尺度的宏观研究,又需要微观尺度的典型案例研究。通过对人居环境问题突出地区的大尺度研究,可揭示不同区域人居环境发展模式,既为典型案例区人居环境健康发展提供政策支持,又为其他地区提供治理借鉴。典型地区的示范研究和集成应用,构建具有专家系统水平的智能分析、决策支持平台,可对不同尺度人居环境演变进行模拟与预警。

地理学的性质与研究对象决定了地理学研究人居环境大有可为。当前,地理学界十分重视人居环境的自然适宜性评价理论与方法体系、人居环境时空维综合评价指标体系与模型,对人居环境演变的探究也逐渐展开。人居环境研究必将推动地理学更为深刻的理解与揭示人地关系规律,阐明城市或乡村人地关系的“时空过程”与演化机理以及调控途径等。具体而言,地理学界开展人居环境研究将在如下5方面拓展和深化“人地关系理论”及“时空过程”研究:① 深化对人居环境的自然适宜性研究和基于人本主义的不同群体人居环境需求调查,全视角构建反映城镇不同主体的“生态宜居”需求特征的人居环境评价指标体系与刻画演变过程,揭示不同居民个体和群体的人居环境要素供需关系的差异性,及居民社会经济属性对人居环境要素需求的影响。② 探究不同地域尺度的城市/乡村人居环境的“时空”维评价与可持续,拓展可持续发展评价的应用领域,深化地理学的“区域研究与区域发展评判标准”。亦即从城市群内部、城市间、城市内部、社区等层面评估人居环境可持续性的演化或空间分异,以及地方居民的满意度等,评估区域发展的目标能否满足人居环境可持续发展,沟通人类聚居与城市或乡村可持续发展间相互作用的评判介质——人居环境质量等。③ 探索与构架人居环境演变分析理论及技术路线,亟待拓展地理学对人居环境监测的技术方法与数据挖掘手段,同时探索性预测与模拟区域/城市人居环境演变过程、机理及格局,深化对人居地域系统的诊断与预警能力。④ 研究人居环境的调控,即以人居环境演变的影响因素、动力机制与格局为理论基础,提出区域人居环境优化的路径、模式与政策,实现区域人居环境的高效管理和良性发展。⑤ 评估人居环境系统的服务价值。构建适宜的人居环境系统,不仅是人类发展的需求,同时也可以促进气候变化背景下区域生态系统趋稳,更好地促进人地系统之中的自然环境可持续发展,从而提升人居环境系统的综合服务价值,如社会经济与文化价值、生态服务价值等,这必然是人居环境调控评判价值体系探索和人地关系调控规律揭示的重要领域。

[1] 谌 丽,张文忠,党云晓,等.北京市低收入人群的居住空间分布、演变与聚居类型[J].地理研究, 2012,31(4):721~732.

[2] 樊 杰,刘 毅,陈 田,等.优化我国城镇化空间布局的战略重点与创新思路[J].中国科学院院刊,2013,28(1):20~27.

[3] 吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[4] 李雪铭,李建宏.地理学开展人居环境研究的现状及展望[J].辽宁师范大学学报(自然科学版), 2010,33(1):112~117.

[5] 张 涛.人居环境科学视野下的韩城司马迁祠设计方法与模式[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2013,45(1):79~85.

[6] 丁学东.文献计量学基础[M].北京:北京大学出版社,1993.

[7] 严钦尚.西康居住地理[J].地理学报,1939,6(1):43~58.

[8] 王茂军,张学霞,栾维新.大连城市居住环境评价构造与空间分析[J].地理科学,2003,23(1):87~94.

[9] 张文忠,刘 旺,孟 斌.北京市区居住环境的区位优势度分析[J].地理学报,2005,60(1):115~121.

[10] 熊 鹰, 曾光明, 董力三.城市人居环境与经济协调发展不确定性定量评价[J].地理学报,2007,62(4):397~406.

[11] 封志明,唐 焰,杨艳昭.中国地形起伏度及其与人口分布的相关性[J].地理学报,2007,62(10): 1073~1082.

[12] 张文忠.城市内部居住环境评价的指标体系和方法[J].地理科学,2007,27(1):17~23.

[13] 刘云刚.中国城市地理学研究的统计分析[J].地理科学,2011,30(6): 681~690.

[14] 刘彦随,龙花楼,张小林.中国农业与乡村地理研究进展与展望[J].2011,30(12):1498~1505.

[15] 吴良镛.人居环境科学研究进展2002~2010[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[16] 吴 箐,程金屏,钟式玉.基于不同主体的城镇人居环境要素需求特征[J].地理研究,2013,32(2): 307~316.

[17] 谌 丽.城市内部居住环境的空间差异及形成机制研究[D].北京:中科院地理科学与资源研究所,2013.

[18] 李业锦,朱 红.北京社会治安公共安全空间结构及其影响机制[J].地理研究,2013,32(5):870~880.

[19] 封志明,唐 焰,杨艳昭.基于GIS的中国人居环境指数模型的建立与应用[J]. 地理学报,2008,63(12): 1327~1336.

[20] 张文忠,谌 丽,杨翌朝.人居环境演变研究进展[J].地理科学,2013,32(5): 710~721.

[21] 闵 婕,刘春霞,李月臣.基于GIS技术的万州区人居环境自然适宜性[J].长江流域资源与环境,2012,21(8):1006~1012.

[22] 张剑光, 冯云飞. 贵州省气候宜人性评价探讨[J].旅游学刊, 1991, 6(3): 50~53.

[23] 刘沛林. 中国乡村人居环境的气候舒适度研究[J].衡阳师专学报(自然科学), 1999, 20(3): 51~54.

[24] 李雪铭, 刘敬华. 我国主要城市人居环境适宜居住的气候适因子综合评价[J].经济地理, 2003, 23(5): 656~660.

[25] 唐 焰, 封志明, 杨艳昭. 基于栅格尺度的中国人居环境气候适宜性评价[J].资源科学, 2008, 30(5): 648~653.

[26] 何 萍, 李宏波. 楚雄市人居气象指数分析[J].云南地理环境研究, 2008,20(3):114~117.

[27 ] 沈兵明, 金 艳. 基于GIS的山地人居环境自然要素综合评价[J].经济地理,2006,26(s):305~311.

[28] 张东海,任志远,刘焱序.基于人居自然适宜性的黄土高原地区人口空间分布格局分析[J].经济地理,2012,32(11):13~19.

[29] 杨艳昭,封志明.内蒙古人口发展功能分区研究[J].干旱区资源与环境,2009,23(10):1~7.

[30] 刘睿文,封志明,杨艳昭. 基于人口集聚度的中国人口集疏格局[J].地理科学,2010,29(10):1171~1177.

[31] Feng Z, Yang Y. A gis-based study on sustainable human settlements functional division in China[J]. Journal of Resources and Ecology, 2010,1(4): 331-338.

[32] 叶长盛,董玉祥.广州市人居环境可持续发展水平综合评价[J].热带地理, 2003,23(1):59~61.

[33] 张文忠,尹卫红,张锦秋, 等.中国宜居城市研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[34] 刘钦普,林振山,冯年华.江苏城市人居环境空间差异定量评价研究[J].地域研究与开发,2005,24(5):30~33.

[35] 杨 俊,李雪铭,李永化.基于DPSIRM模型的社区人居环境安全空间分异[J].地理研究.2012,31(1):135~143.

[36] 李伯华,谭 勇,刘沛林.长株潭城市群人居环境空间差异性演变研究[J].云南地理环境研究,2011,23(3):13~19.

[37] 李雪铭,晋培育.中国城市人居环境质量特征与时空差异分析[J].地理科学,2012,32(5):521~529.

[38] 祁新华,程 煜,陈 烈.大城市边缘区人居环境系统演变的动力机制[J].经济地理,2008,25(5):794~798.

[39] 李雪铭,张春花,张 馨.城市化与城市人居环境关系的定量研究[J].中国人口·资源与环境,2004,14(1):91~96.

[40] 李王鸣,叶信岳,孙 于.城市人居环境评价[J].经济地理,1999,19(2):38~43.

[41] 李雪铭, 李 明.基于体现人自我实现需要的中国主要城市人居环境评价分析[J].地理科学,2008,28(6):742~747.

[42] 胡 最,邓美容,刘沛林.基于GIS的衡阳人居适宜度评价[J].热带地理,2011,31(2):211~215.

[43] 刘建国,张文忠.人居环境评价方法研究综述[J].城市发展研究,2014,21(6):46~52.

[44] 刘沛林.古村落——独特的人居文化空间[J].人文地理,1998,13(1):35~38.

[45] 陆 林,凌善金,焦华富.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004,23(5):686~674.

[46] 马婧婧,曾菊新.中国乡村长寿现象与人居环境研究[J].地理研究,2012,31(3):450~460.

[47 ]李伯华,刘沛林,窦银娣.转型期欠发达地区乡村人居环境演变特征及微观机制[J].人文地理,2012,27(6):62~67.

[48] 周 侃, 蔺雪芹.新农村建设以来京郊农村人居环境特征与影响因素分析[J].人文地理,2011,26(3):76~82.

[49] 杨锦秀,赵小鸽.农民工对流出地农村人居环境改善的影响[J].中国人口·资源与环境,2010,20(8):22~26.

[50] 周志田,王海燕,杨多贵.中国适宜人居城市研究与评价[J].中国人口·资源与环境,2004,14(1):27~30.

[51] 温 倩,方凤满.安徽省人居环境空间差异分析[J].云南地理环境研究,2007,19(2):84~87.

[52] 李 明,李雪铭.基于遗传算法改进的BP神经网络在我国主要城市人居环境质量评价中的应用[J].经济地理,2007,27(1):99~103.

[53] 赵海江,景元书,刘杰.基于热环境变化的城市化与人居环境协调发展分析[J].长江流域资源与环境 2010,19(S2):203~207.

[54] 李雪铭,李婉娜.1990年代以来大连城市人居环境与经济协调发展定量分析[J].经济地理.2005,25(3):383~386.

[55] 黄 宁,崔胜辉,刘启明,等.城市化过程中半城市化地区社区人居环境特征研究[J].地理科学, 2012,31(6): 750~760.

[56] 李华生,徐瑞祥,高中贵,等.南京城市人居环境质量预警研究[J].经济地理,2005,25(5): 658~662.

[57] 侯爱敏,居 易,袁中金.苏州人居环境建设中创业文化氛围的培育[J].地域研究与开发,2004,23(3):86~89.

[58] 晋培育,李雪铭,冯 凯.辽宁城市人居环境竞争力的时空演变与综合评价[J].经济地理,2011,31(10): 1638~1646.

[59] 祁新华,程 煜,胡喜生.大城市边缘区人居环境系统演变的生态-地理过程[J].生态学报, 2010,30(16):4512~4520.

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |