20世纪80年代以来,伴随着全球化、工业化、城镇化进程的加快以及户籍制度的松动,中国人口流动迁移趋于活跃,流动人口规模急剧增长。第六次人口普查数据表明,中国流动人口已形成省内为主、省际为辅的分布特征[1]。“十九大”报告提出,“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”。中国流动人口作为城镇化的重要贡献力量,省际、省内流动人口群体在个体特征上存在一定差异,对流入地的选择也有各自的偏好,这些差异和偏好对中国人口空间分布格局的再塑、区域经济社会的发展及城镇化的推进都有重要影响。关于省际、省内流动人口的空间格局、形成机制及其城镇化效应的差异值得深入研究。

学术界对流动人口的相关研究由来已久,通过梳理文献发现,学者们以地带、省级单元、城市等为分析单元围绕中国流动人口的迁移流向、空间格局、影响因素[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]及其城镇化效应[13,14,15,16,17,18,19,20]展开了大量的研究。但总体来看,还有几点值得进一步深入探讨:一是研究对象,多数研究侧重于省际流动人口,或将流动人口看成一个整体,而对比分析省际、省内跨县流动人口空间格局、形成机制及城镇化效应的文献比较少;二是研究尺度,许多学者采用省际、地级市和城市的研究尺度,从宏、中观尺度层面分析流动人口空间格局,而从微观层面分析流动人口空间格局的研究相对较少;三是分析方法,人口流动是一个时空过程,空间分析方法和空间计量模型能更精确的测度流动人口的空间格局及其对城镇化的影响。据此,本文选择2000、2010年人口普查分县数据,采用空间分析方法和空间计量模型对比分析省际、省内跨县流动人口的空间特征、形成机制和城镇化效应,对于揭示省际、省内跨县流动人口的整体发展、演化规律和城镇化效应具有积极意义。

1 数据来源和研究方法

1.1 研究对象与数据来源

根据研究需要和2000、2010年普查数据的口径,对流动人口定义为居住在本地、户籍地在本县(市、区)以外,并离开居住地半年以上的人口,包括省内流动和省际流动2类。其中,省内跨县流动人口是指现居地和户口登记地不在同一县市区内,但在同一省份的人口;省际流动人口是指现居地和户口登记地省份不相同的人口,其流动范围跨越了省份。

1.2 研究方法

1) 偏移-分享分析。偏移-分享法(Shift-Share Analysis)是将某一时期某一县市的流动人口增长分解成 “分享”增长和“偏移”增长2部分,前者是指某一县市按照整个区域的增长率增长所获得的流动人口增长量,后者是由该县市的实际增量与分享增长量的差值得到。当偏移增长量大于0时,表示该县流动人口增速高于全国平均增长水平,流动人口向该区集聚;当小于0时,则相反。该方法见参考文献[25]。

2) 空间计量模型。本文使用空间截面数据进行分析,涉及的模型主要包括空间滞后模型(Spatial Lag Model,SLM)和空间误差模型(Spatial ErrorModel,SEM)2种。前者主要是指被解释变量间存在显著的空间依赖性并对模型有着关键的影响,后者主要是指模型的误差项在空间上相关[26]。根据各县市的空间关系,选取一阶Rook空间权重矩阵,Moran's

2 省际与省内跨县流动人口空间分布与演变

2.1 总体集聚特征

由表1可知,2000年、2010年前10、1%的城市分别集聚省际流动人口的近1/3、1/2,省际流动人口高度集聚在少数大城市的总体趋势并未发生显著的改变。与此同时,省际流动人口分散化的迹象也开始显现,省际流动人口规模前10、前1%城市吸纳的省际流动人口占比分别下降7.24%,3.97%。相对而言,省内跨县流动人口分布较为分散,集聚程度要低于省际流动人口。2000、2010年数据显示,省内跨县流动人口在前5%城市的占比要低于省际流动人口,这一差异在前10、前1%城市更为明显。这一时期,省内跨县流动人口表现出持续流向大中城市的趋势,前1%城市吸纳的省内跨县流动人口比重上升1.36%。从增长趋势来看,省内跨县流动人口增速要远高于省际流动人口,省际流动人口增长102.42%,而省内跨县流动人口增长达132.97%,省内跨县流动人口与省外流动人口比值也从85.60%上升至98.51%,省内跨县流动人口规模的迅速增加是流动人口内陆化趋势的主要贡献者。

表1 2000、2010年中国流动人口的集中性

Table 1

| 年份 | 流动人口 | 省际流动人口 | 省内跨县流动人口 | 省内/ 省际(%) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 规模(万人) | 占比(%) | 规模(万人) | 占比(%) | 规模(万人) | 占比(%) | |||||

| 2010 | 前10 | 2353.5100 | 30.06 | 1719.9293 | 40.77 | 775.9424 | 21.49 | 45.11 | ||

| 1% | 3150.6000 | 40.24 | 2147.1211 | 50.90 | 1173.8545 | 32.51 | 54.67 | |||

| 5% | 5197.7000 | 66.39 | 3155.6910 | 74.80 | 2189.5348 | 60.64 | 69.38 | |||

| 50% | 7398.0000 | 94.49 | 4091.9392 | 97.00 | 3375.9456 | 93.49 | 82.50 | |||

| 100% | 7829.5000 | 100.00 | 4218.5581 | 100.00 | 3610.9383 | 100.00 | 85.60 | |||

| 2000 | 前10 | 4111.0200 | 24.25 | 2863.1138 | 33.53 | 1693.1125 | 20.13 | 59.14 | ||

| 1% | 6232.2500 | 36.76 | 4007.0194 | 46.92 | 2879.1007 | 34.22 | 71.85 | |||

| 5% | 11680.0500 | 68.90 | 6647.5368 | 77.85 | 5528.6289 | 65.72 | 83.17 | |||

| 50% | 16383.6400 | 96.65 | 8337.2683 | 97.63 | 8090.0602 | 96.17 | 97.03 | |||

| 100% | 16951.6000 | 100.00 | 8339.2484 | 100.00 | 8412.3477 | 100.00 | 98.51 | |||

注:基础数据不包括青海、西藏、港澳台数据。

2.2 空间关联特征

由表2可知,Moran's

表2

2000、2010年基于县域层面的中国流动人口密度Moran's

Table 2

| 2000年 | 2010年 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 流动人口 | 省际 | 省内跨县 | 流动人口 | 省际 | 省内跨县 | ||

| Moran's I | 0.19 | 0.22 | 0.06 | 0.33 | 0.47 | 0.11 | |

| Z Score | 18.111 | 17.286 | 4.737 | 26.048 | 35.595 | 8.792 | |

| P-Value | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |

注:基础数据不包括青海、西藏、港澳台数据。

从变化趋势来看,省际流动人口的Moran's

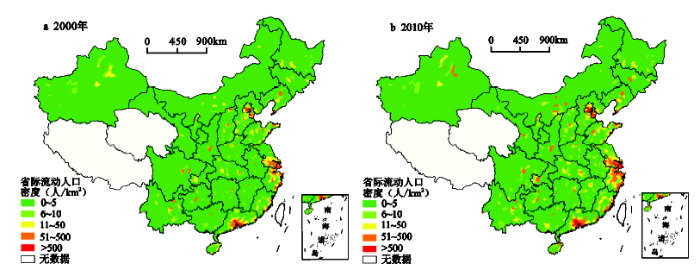

图1

图1

2000、2010年中国省际流动人口密度

Fig.1

Inter-provincial floating population density map in China in 2000 and 2010

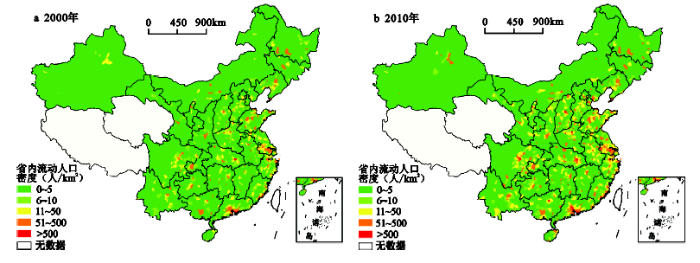

与省际流动人口相比,省内跨县流动人口分布相对分散,其较为零散地集聚在东部沿海及中西部省会等大中城市(图2)。2000年省内跨县流动人口仅在各省会城市及个别发展条件较好的大中城市有集聚分布,这一时期的广州、武汉、成都、重庆、西安等城市汇集了不少省内跨县流动人口,人口密度均在51人/km2以上,规模在50万以上。2010年省内跨县流动人口的总体分布态势在2000年基础上进一步发展,其发展主要体现在2个方面:一是各省会城市和部分地级市的流动人口密度高值区出现了扩展,省内流动人口规模增大;二是省内跨县流动人口规模在5万及以上的县市明显增多。虽省内跨县流动人口集聚趋势虽趋于增强,但其整体分布较为零散,空间关联特征仍较弱。因而,省内跨县流动人口的集聚特征可以归纳为“散中有聚”,即零散地分布在各大城市,并持续在向前1%的城市集聚。

图2

图2

2000、2010年中国省内动人口密度

Fig.2

Intra-provincial floating population density map in China in 2000 and 2010

2.3 流动人口偏移增长

2000~2010年长三角、京津冀是省际流动人口正向偏移增长的主要贡献者。其中,上海、浙江和江苏的正向偏移增长近980万,北京、天津的正向偏移增长近360万,分别占全国省际流动人口正向偏移增长的55.3%,20.1%。而由中部地区的湖北、湖南、河南、江西的大部,河北、山东的西南部,陕西的东部,山西的南部等大片区域形成省际流动人口的主要负向偏移增长区,省际流动人口从这些省市向外迁移扩散。此外,内蒙古东部,东北地区大部,西南的云南、西北的新疆、青海和甘肃的大部省际流动人口的负向偏移增长也较为明显。而省际流动人口负向偏移增长量最大的为广东省,其省际流动人口的负向偏移增长达902.24万。这一时期,相对于长三角、京津冀等地区来说,珠三角的吸引力趋于减弱,省际流动人口集聚模式由“单中心”向“多极化”发展。长三角和京津冀等城市群的省际流动人口正向偏移增长是推动省际流动人口向东北方向移动的主要“拉力”,而珠三角省际流动人口的负向偏移增长则起着“推力”的作用,两者的合力推动着省际流动人口重心向东北方向移动。

省内跨县流动人口的偏移增长量较大的县市分布零散,以中西部各省会等大中城市为主。偏移增长量达25万及以上的城市有太原、武汉、西安、郑州、合肥、重庆、沈阳、呼和浩特等省会城市,而榆林、青岛、大连、厦门、苏州等城市这一时期的偏移增长量也比较大,多达12~25万。这些城市多分布在中西部地区,原有的省内跨县流动人口存量比较大,而省内跨县流动人口的较大偏移增长量这一发展趋势推动着省内跨县流动人口重心向西北方向移动。

3 省际、省内跨县流动人口空间选择

3.1 省际、省内跨县流动人口分布格局的形成机制

已有研究表明,流动人口流入地的选择是受市场和政府力量共同作用的结果,本文在借鉴已有研究[1,9,11,17]的基础上,从流入地拉力视角出发,选取6个指标:① 县市收入水平(Wage):用各县市的城镇职工工资水平来表征;② 经济发展活力(FixAss):用县市固定资产投资来表征;③ 财政支出强度(Expendit):用县市财政支出来表征政府的财政支出强度,也在一定程度上反映了县市公共服务水平;④ 产业结构(Third):用第三产业比重来表征;⑤ 就业机会(NoAg):用非农就业规模来表征;⑥ 行政等级(Adm_rank):将各县级行政单元划分为省会城市或直辖市(ProCapt)、地级市(Precity)、县级市(Councity)和县(County)4个类型,以县为参照组,构建起3个虚拟变量。其中,收入水平、固定资产投资和就业机会分别表征流动人口在流入地的就业机会和收入状况,作为市场力量作用的变量。而财政支出、产业结构和行政等级更多的受政府作用的影响,作为政府力量的表征。

上述分析表明,中国流动人口空间分布存在较为显著的空间关联性,与普通最小二乘(Ordinary Least Square, OLS)回归中各样本之间相互独立的假设前提相违背。为此,本文选取空间计量模型进行分析。由于各指标之间存在较大的差异,同时为了消除异方差的影响,在构建模型时对所有指标取对数。为选择最优模型,依据拉格朗日乘数(LM)、稳健性拉格朗日乘数(Robust,LM)、最大似然函数值(Log-likelihood,LIK)、赤池信息准则(Akaike Information Criterion,AIC)、施瓦茨准则(Schwarz Criterion,SC)值和模型拟合优度(

表3 空间计量模型估计结果

Table 3

| 省际流动人口 | 省内跨县流动人口 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市场 | 政府 | 综合 | 市场 | 政府 | 综合 | ||

| 常数项a | -3.907*** | 2.360*** | -3.308*** | -3.892*** | 2.372*** | -2.426*** | |

| (-14.083) | (26.900) | (-11.412) | (-12.213) | (26.969) | (-7.904) | ||

| ln(Wage) | 0.238*** | - | 0.223*** | 0.184*** | - | 0.155*** | |

| (8.371) | - | (7.791) | (5.610) | - | (5.068) | ||

| ln(FixAss) | 0.089*** | - | 0.082*** | 0.096*** | - | 0.079*** | |

| (6.716) | - | (6.213) | (6.284) | - | (5.607) | ||

| ln(NoAg) | 0.254*** | - | 0.242*** | 0.205*** | - | 0.169*** | |

| (15.672) | - | (14.824) | (10.935) | - | (9.728) | ||

| ln(Third) | 0.141*** | 0.116*** | 0.223*** | 0.161*** | |||

| (8.975) | (7.282) | (12.398) | (9.411) | ||||

| ln(Expendit) | 0.104*** | 0.001 | 0.110*** | 0.008 | |||

| (14.665) | (0.241) | (14.902) | (1.219) | ||||

| ProCapt | 1.008*** | 0.177*** | 0.967*** | 0.210*** | |||

| (17.385) | (3.781) | (17.492) | (4.328) | ||||

| Precity | 0.643*** | 0.148*** | 0.966*** | 0.477*** | |||

| (26.098) | (6.951) | (37.314) | (20.683) | ||||

| Councity | 0.312*** | 0.047** | 0.338*** | 0.066*** | |||

| (13.892) | (2.726) | (14.459) | (3.477) | ||||

| 空间误差(λ) | 0.789*** | 0.740*** | 0.785*** | 0.685*** | 0.545*** | 0.659*** | |

| (56.524) | (46.281) | (55.687) | (37.888) | (24.107) | (34.676) | ||

注:*、***、***分别为

模型拟合结果显示,政府和市场力量对省际、省内跨县流动人口流入地的选择有着重要的影响,市场的影响整体上要高于政府因素。具体来看,省际流动人口在流入地的选择过程中更加看重非农就业机会和工资收入水平,省会(或直辖市)是他们的首选流入地。对于远距离流动的省际流动人口而言,他们要付出更多的流动迁移成本,较高收入的就业岗位是吸引他们流入的重要“拉力”。产业结构、固定资产投资对县市省际流动人口规模有着显著的正向影响。当前,第三产业已成为拉动经济增长的新动力,第三产业发达的县市越能吸引更多的省际流动人口流入。固定资产投资为区域经济增长注入强劲动力,会带来很多就业岗位,吸引大量省际流动人口的流入。政府财政支出影响相对较弱,且不显著。

相对省际流动人口来说,省内跨县流动人口更加重视非农就业规模和产业结构,工资收入水平也是重要影响因素,省会城市、地级市等大中城市对其有较强的吸引力。非农就业规模和产业结构实际是就业规模和结构表征,分别反映出县市的就业能力和就业岗位类型。对于省内跨县流动人口而言,就近找到一份收入还不错的工作是不错的选择。与省会城市相比,地级市对省内跨县流动人口具有强大的吸引力,这些城市依托区位优势,发展特色产业,吸引流动人口集聚于此。此外,这些城市还往往具有距离优势。政府财政支出的影响也较弱,但要大于省际流动人口,这可能是相对于省际流动人口来说,省内跨县流动人口迁移受户籍制度的限制更小,他们能享受到更多的社会福利。产业结构、固定资产投资对省际流动人口流入地的选择也有着显著的正向影响,即在产业发达和经济更具活力的的县市,对流动人口吸引力更强。

3.2 省际、省内跨县流动人口对城镇化的影响

省际、省内跨县流动作为2种不同的模式,二者对流入地城市行政等级和城市规模的偏好对中国城镇化的发展进程有着重要的影响。在不考虑城镇人口自然增长的情况下,人口城镇化是乡村人口流向城镇的过程。实际上,人口流动的流向有从乡村流向乡村、城镇,也有从城镇流向乡村、城镇,人口从乡村流向城镇的纵向流动会提升城镇化水平,反之则会降低城镇化水平,而从乡村流向乡村或从城镇流向城镇的横向流动则并不会影响城镇化水平。据“六普”长表数据资料显示[21],省际流动人口的81.62%来自于乡村,户口登记地为城镇、农村的省际流动人口最终流向城镇的比重分别为92.39%,82.13%;省内流动人口的53.99%来自于乡村,户口登记地为城镇、农村的省内流动人口最终流向城镇的比重分别为93.13%,84.45%。据此估算,2010年省际、省内流动人口对城镇化的贡献分别为4.24%,2.74%。由于没有考虑人口自然变动及县(市)内的流动人口,这一数据可能会存在一定的偏误,但省际、省内流动人口通过城镇人口变动的“分子效应”提升城镇化水平则是事实。

省际、省内跨县流动人口向省会城市(或直辖市)集中的趋势越来越明显,强化了流入城市在中国城镇体系中区域或国家中心城市的地位。据表4可见,2000~2010年期间,省会城市(或直辖市)的省际流动人口、省内跨县流动人口占比分别上升7.62%,9.98%。而在地级市,二者分别下降了7.04%,3.41%,在县级行政单元也大多出现了下降。此外,省际、省内跨县流动人口流入地的选择还极大改变了城市的空间形态。受省际流动人口和省内跨县流动人口双重集聚影响,流动人口在长三角、京津冀、珠三角和海峡西岸等东部沿海城市群呈集中连片分布,这种集聚发展趋势强化着东部沿海地区城市群的优化发展。在中西部地区,省级、省内跨县流动人口对省会城市保持了持续的偏好,省会城市及周边县市集聚了大量的流动人口,其中较为明显的中心城市有武汉、成都、郑州等,这种集聚趋势强化着中西部省会城市“一城独大”的局面,因而,中西部很多城镇空间形态呈散点状。

表4 2000、2010年流动人口在各类型城市分布情况(%)

Table 4

| 城市等级 | 2000年 | 2010年 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 省际流动人口 | 省内跨县流动人口 | 省际流动人口 | 省内跨县流动人口 | |||

| 省会城市/直辖市 | 29.33 | 29.37 | 36.95 | 39.36 | ||

| 地级市 | 45.30 | 43.82 | 38.26 | 40.41 | ||

| 县级市 | 14.03 | 11.30 | 14.66 | 8.29 | ||

| 县 | 11.34 | 15.51 | 10.13 | 12.94 | ||

注:基础数据不包括青海、西藏、港澳台数据。

4 结论与讨论

本文基于2000、2010年全国人口普查分县数据,通过对比分析省际、省内跨县流动人口空间格局、形成机制及城镇化效应的差异。得出结论如下:

1) 省际与省内跨县流动人口的空间分布格局和集聚发展趋势表现为同中有异,省际、省内跨县流动人口规模前10城市的吸纳的流动人口比重均出现下降,“极化”格局在弱化,而二者的集聚发展趋势存在显著的差异。省际流动表现为“聚中有散”,即高度集聚在少数大城市,分散化迹象开始显现。省际流动人口在东部沿海城市群集中连片化发展,其分散化主要表现在2个方面:一是集聚中心由珠三角城市群的“单中心”向珠三角、长三角、京津冀等“多极化”演变;二是前1%城市吸纳的省际流动人口比重均出现下降。省内跨县流动人口则表现为“散中有聚”,即零散地分布在各大城市,集聚趋势仍在强化。相对而言,省内跨县流动人口较为分散,空间关联特征较弱,但形成以省会城市为主的“多核心”集聚模式,并持续在向前1%的城市集聚。

2) 省际、省内跨县流动人口流入地的选择受到政府和市场力量双重作用的影响,市场力量的影响要高于政府力量。省际流动人口倾向流向省会等大城市,其在流入地的选择过程中更加看重非农就业机会和工资收入水平;省内跨县流动人口更看重非农就业机会,就近找到一份收入还不错的工作对他们而言是不错的选择,地级市对省内跨县流动人口有着强劲的吸引力,省会城市的吸引力在逐渐提升。政府公共服务水平对省内跨县流动人口流入地的选择影响更大。同时,产业结构、固定资产投资对省际流动、省内人口的流入也有着显著的正向影响。

3) 省际、省内跨县流动人口的流动加快中国城镇化进程,对中国城镇化体系格局的重构有着重要的影响。省际、省内人口流动均促进了全国城镇化水平的提升,省际流动人口的贡献要显著高于省内跨县流动人口,其中2010年省际、省内跨县流动人口对城镇化的贡献就分别达到4.24%,2.74%。另外,省际、省内跨县流动人口的向省会城市(或直辖市)集中的趋势越来越明显,这不仅强化了流入城市在中国城镇体系中区域或国家中心城市的地位,还极大影响着中国城镇体系的空间形态。

省际、省内跨县流动人口作为两个特征差异显著的群体,二者对流入地的选择存在较为明显的偏好性,这些差异对于区域城镇化的进程和全国城镇体系的重构具有重要的影响。在今后有必要结合社会调查的个体微观数据,进一步探讨流动人口流入地选择和城镇化影响方面的个体决策,从而深化对就地、就近和异地城镇化的认识。

参考文献

我国流动人口的空间分布及其影响因素——基于第六次人口普查资料的分析

[J].

China’s floating population spatial distribution and influencing factors: Evidence from year 2010 population census of China

中国县域市民化需求人口分布时空格局演变

[J].

Temporal-spatial pattern of citizenization demand population at county level in China

中国人口的非均衡分布与“胡焕庸线”的稳定性

[J].

The unbalanced distribution of population in China and the stability of Heihe-Tengchong Line

.

中国区域发展与人口再分布新态势

[J].

Regional development and changing population distribution in China

中国人口迁移的区域差异与流场特征

[J].

Areal differentiation of inter-provincial migration in China and characteristics of the flow field

基于综合城镇化视角的省际人口迁移格局空间分析

[J].

Spatial pattern of interprovincial population migration from the comprehensive urbanization perspective

中国流动人口空间分布格局与集聚状况研究——基于地级区域的视角

[J].

The spatial pattern and aggregation of China′s floating population:A perspective of prefecture-leve

.

中国地级以上城市人口流动空间模式变化——基于2000和2010年人口普查数据的分析

[J].

Spatial pattern changes of China's internal migration to prefectural and higher level cities:Evidence from the 2000 and 2010 population census data

中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析

[J].

China's floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencingfactors, and effects on urbanization

中国流动人口空间格局演变及影响因素分析

[D].

The analysis of evolution of spatial pattern of China’s floating population and its influencing factors

省际与省内流动人口空间分布及其影响因素的差异——以福建省为例

[J].

Differences in the spatial distribution and its determinants between inter-and intra-provincial floating population:The case of Fujian Province

流动人口分布演变机制与城镇化——以浙江省为例

[J].

The mechanism of the distribution evolution of floating population and urbanization—A case study of Zhejiang

人口迁移和流动的成因、趋势与政策

[J].

Cause,tendency and policy of population migration

影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析

[J].

An analysis of push and pull in the migration of rural workers in China

.

新型城镇化背景下中国流动人口研究:议题与展望

[J].

A review of Chinese internal migration research under the background of new-type urbanization: Topics and prospects

中国人口空间流动格局与省际流动影响因素研究

[J].

Spatial patterns of population mobility and determinants of inter-provincial migration in China

人口迁移的城镇化效应

[J].

Urbanization effects of migration

我国“三普”至“四普”间市镇人口增长构成分析

[J].

Composition of China's urban population growth between the third and fourth censuses

地方因素对流动人口城市融入的影响研究

[J].

Local factors effects on the urban integration for the floating population

全面二孩背景下中国省际人口迁移格局预测及城镇化效应

[J].

Prediction of spatial pattern of interprovincial migration and impacts on urbanization under the perspective of universal “Two-Child” policy in China

浙江省人口分布的空间格局及其时空演变

[J].

The spatial distribution pattern of population and its analysis of the Spatio-Temporal dynamics in Zhejiang Province

.