国外学者在绘制和测量人类在不同空间范围内对物种和栖息地的影响、评估人类对环境的影响方面做出了大量的努力。有些学者针对单一人类活动,如:森林砍伐、栖息地损失等对生态保护区域的影响[10~13]。也有一些学者尝试将多个压力参数进行组合来开展人类干扰研究,不仅能直观反映人类活动对重要生态保护区域的影响,而且能反映区域和类别上的差异性,例如,人类活动对森林植被景观的干扰模式[14],生态功能区的保护与人类活动的相互作用[15],这些研究表明人类干扰与生物多样性下降[16]、物种灭绝风险增加[17]和物种减少[18]直接相关。单独以生态保护区域作为评估对象,难以真实地反映人类干扰程度和保护成效,越来越多的学者将生态保护区域及其周边区域作为一个整体考虑,通过内、外对比,评估生态保护区域的人类干扰差异[19~22]。

1 数据资料与方法

1.1 数据资料

1.1.1 土地利用数据来源

1.1.2 边界数据来源

1.2 研究方法

1.2.1 人类干扰指数的构建

基于土地利用与土地覆被的概念,陆地表层人类干扰强度可被定义为一定地域人类对陆地表层自然覆被利用、改造和开发的程度,这种利用、改造和开发的程度可通过土地利用/覆被类型得到反映[36]。各种土地利用/覆被类型的利用程度不同,比如对生态用地或难利用土地的利用程度很低,而对城镇、农村居民点以及建设用地的利用程度则很高,对农业用地的利用程度则介于两者之间。参考赵国松等人的研究成果[37],对于某一区域来说,往往是多种干扰级别指数的土地类型存在,各自占有不同比例,因此进行加权求和,可以形成一个1~3分布的综合人类扰动指数(表1),其值的大小综合反映了某一地区的扰动程度,为更具指数意义,在加权求和的基础上进行标准化,计算方法如下:

式中,

表1 重要生态保护区域不同用地对应的人类干扰程度分级

Table 1

| 人类干扰程度 | 对应的土地利用/覆被类型 |

| 1 | 有林地(21)、灌木林(22)、疏林地(23)、 其它林地(24) |

| 高覆盖度草地(31)、中覆盖度草地(32)、 低覆盖度草地(33) | |

| 河渠(41)、湖泊(42)、水库坑塘(43)、 永久性冰川雪地(44)、 滩涂(45)、滩地(46) | |

| 沙地(61)、戈壁(62)、盐碱地(63)、 沼泽地(64)、裸土地(65)、 裸岩石质地(66)、其它(67) | |

| 2 | 水田(11)、旱地(12) |

| 3 | 城镇(51)、农村居民点(52)、其它建设用地(53) |

1.2.2 人类干扰指数变化态势的刻画

用人类干扰指数变化程度来刻画人类干扰指数的变化态势,为一定时段之间的人类干扰指数变化比例,计算公式如下:

式中,HAIi、HAIj分别为第i、j 年时的人类扰动指数值,R(i,j)为i 到j 时段内人类干扰指数的变化程度。为更清晰刻画重要生态保护区域内人类干扰指数的变化态势,依据变化程度的大小分为明显下降、轻微下降、基本持衡、轻微上升以及明显上升5个类型(表2)。

表2 重要生态保护区域人类干扰指数变化程度划分

Table 2

| 人类干扰指数变化程度/% | 变化程度 |

| <−0.10 | 明显下降 |

| −0.10 ~ −0.01 | 轻微下降 |

| −0.01 ~ 0.01 | 基本持衡 |

| 0.01 ~ 0.10 | 轻微上升 |

| >0.10 | 明显上升 |

2 结果与分析

2.1 重要生态保护区域人类干扰现状特征

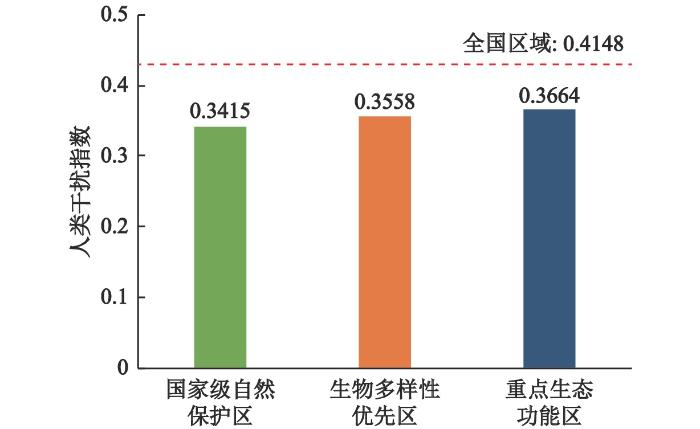

2018年3类重要生态保护区域人类干扰指数平均为0.354 6,国家级自然保护区人类干扰指数为0.341 5,生物多样性优先区人类干扰指数为0.355 8,重点生态功能区人类干扰指数为0.366 4,均低于全国均值(0.414 8)(图1),定量说明了中国重要生态保护区域的人类活动整体管控成效好,也清晰体现了中国构建重要生态保护区域的重要性和意义。

图1

图1

2018年3类重要生态保护区域及全国平均人类干扰指数

未含港澳台数据

Fig. 1

Human disturbance index of three kinds of important ecological protection areas and national average in 2018

3类区域比较而言,人类干扰指数排序为国家级自然保护区<生物多样性优先区<重点生态功能区,国家级自然保护区作为中国成立最早、唯一有法律条例约束和实际管理机构的重要生态保护区域,对人类活动的监管最严格,人类干扰最小,实际管控成效最好。3类区域人类干扰现状的不同反映了中国对重要生态保护区域分类管控力度和梯度的差异。

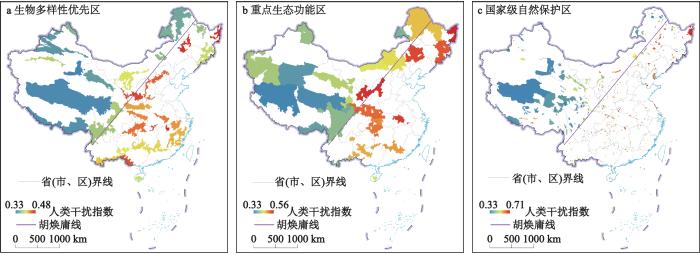

从人类干扰空间格局来看,总体以“胡焕庸线”为界,3类重要生态保护区域以西以北总体人类干扰较小,以东、以南人类干扰相对明显。具体来说,生物多样性优先区人类干扰较明显的为三江平原、鄱阳湖等生物多样性优先区;人类干扰较小的为青藏高原地区的羌塘三江源生物多样性优先区以及新疆的天山准格尔盆地、库姆塔格区生物多样性优先区(图2a)。重点生态功能区人类干扰较明显的为三江平原湿地等生态功能区;人类干扰较小的为阿尔金草原荒漠化防治生态功能区以及青藏高原地区的藏西羌塘高原荒漠等生态功能区(图2b)。国家级自然保护区人类干扰较明显的主要分布在东北平原、长江中下游平原以及沿海的自然保护区;人类干扰较小的为青藏高原地区的羌塘、可可西里等保护区,新疆的罗布泊野骆驼等保护区,以及大兴安岭的呼中等保护区(图2c)。

图2

图2

2018年中国3类重要生态保护区域人类干扰指数空间分布

审图号:GS(2020)4619号,底图无修改,未含港澳台数据

Fig. 2

Distribution of the human disturbance index of three kinds of important ecological protection areas in China in 2018

2.2 重要生态保护区域人类干扰变化特征

2.2.1 人类干扰总体变化特征

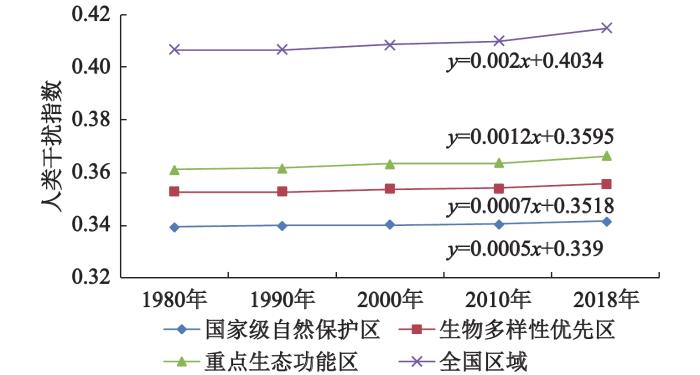

1980―2018年,3类重要生态保护区域人类干扰指数均呈逐步增加趋势(图3)。全国平均人类干扰指数增幅为2.05%,分别是国家级自然保护区(0.60%)、生物多样性优先区(0.81%)和重点生态功能区(1.47%)的3.41倍、2.53倍和1.39倍,重要生态保护区域的人类干扰指数增幅显著低于全国平均增幅。国家级自然保护区、生物多样性优先区和重点生态功能区在1980年、1990年、2000年、2010年和2018年5个监测年份的平均人类干扰指数分别为0.3404、0.3539和0.3632,均低于全国平均水平(0.4093)。说明和全国平均水平相比,中国重要生态保护区域人类干扰指数增加幅度小、增长趋势慢,人类活动管控见成效。但同时受到的人类干扰在逐步增加,需要引起重视。

图3

图3

1980—2018年中国3类重要生态保护区域人类干扰指数变化

未含港澳台数据

Fig. 3

Variation of the human disturbance index of three kinds in three important ecological protection areas in China in 1980-2018

3类重要生态保护区域相比较而言,国家级自然保护区的人类干扰指数在5个监测年份均最低,1980―2018年增加趋势最平缓、增幅最小,实际管控成效最明显(图3)。重点生态功能区和生物多样性优先区的人类活动管控力度有待进一步加强。

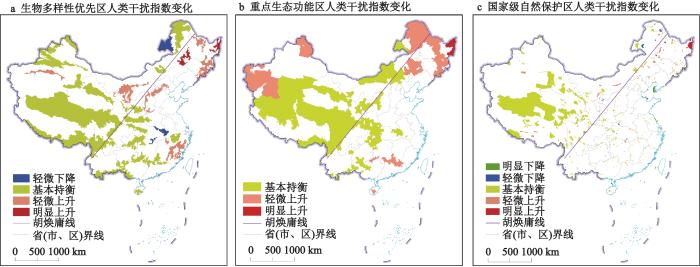

2.2.2 人类干扰变化态势和空间格局特征

1980―2018年,从人类干扰变化程度来说,68.35%的国家级自然保护区、68%的重点生态功能区、62.50%的生物多样性优先区人类干扰指数基本持衡(表3)。同时还有9.50%的国家级自然保护区、9.38%的生物多样性优先区人类干扰指数下降。说明中国大部分重要生态保护区域人类活动管控成效较好,人类干扰指数稳定甚至下降,有利于中国重要生态系统和生物多样性的保护,对生态系统服务功能的维持和国家生态安全具有积极意义。但仍然有22.15%的国家级自然保护区、32%的重点生态功能区、28.12%的生物多样性优先区人类干扰指数上升,需要引起重视。

表3 1980—2018年3类重要生态保护区域人类干扰指数变化程度

Table 3

| 人类干扰指数 变化程度 | 国家级自然保护区 | 重点生态功能区 | 生物多样性优先区 | |||||

| 数量/个 | 占比/% | 数量/个 | 占比/% | 数量/个 | 占比/% | |||

| 注:未含港澳台数据。 | ||||||||

| 明显上升 | 20 | 4.22 | 1 | 4 | 2 | 6.25 | ||

| 轻微上升 | 85 | 17.93 | 7 | 28 | 7 | 21.87 | ||

| 基本持衡 | 324 | 68.35 | 17 | 68 | 20 | 62.5 | ||

| 轻微下降 | 37 | 7.81 | 0 | 0 | 3 | 9.38 | ||

| 明显下降 | 8 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

| 总计 | 474 | 25 | 32 | |||||

从空间格局上来说,大兴安岭退耕还林、呼伦贝尔草原退耕还草地区的部分重要生态保护区域人类干扰指数下降。“胡焕庸线”以西、以北的新疆、青藏高原、横断山脉等地区的重要生态保护区域人类干扰指数基本持衡,主要因为这些区域海拔高、人口稀少,人为干扰因素少。东北平原、新疆绿洲农业等地区的部分重要生态保护区域人类干扰指数上升(图4)。

图4

图4

1980—2018年中国3类重要生态保护区域人类干扰指数变化空间格局

审图号:GS(2020)4619号,底图无修改,未含港澳台数据

Fig. 4

Distribution of human disturbance index in three important ecological protection areas in China from 1980 to 2018

具体而言,生物多样性优先区人类干扰指数明显上升的为三江平原、松嫩平原2个生物多样性优先区,轻微上升的为塔里木河流域等7个生物多样性优先区;轻微下降的为大别山区等3个生物多样性优先区;基本持衡的为羌塘三江源等20个生物多样性优先区(图4a)。重点生态功能区人类干扰指数明显上升的为三江平原湿地生态功能区;轻微上升的是科尔沁草原等7个生态功能区;基本持衡的为武陵山区水土保持等17个生态功能区(图4b)。国家级自然保护区人类干扰指数明显上升的主要为位于东北地区三江平原、松嫩平原的三江等保护区,以及沿海地区的三亚珊瑚礁等保护区;下降的包括位于呼伦贝尔草原的辉河保护区、大兴安岭地区的南瓮河等保护区;基本持衡的主要位于“胡焕庸线”以西、以北,为新疆的罗布泊野骆驼等保护区、青海的可可西里等保护区、西藏的珠穆朗玛峰等保护区以及横断山脉的贡嘎山等保护区(图4c)。

2.3 重要生态保护区域内、外人类干扰差异特征

1980—2018年,重要生态保护区域周边0~5 km区域和5~10 km区域人类干扰也呈逐步增加趋势,但内部人类干扰指数在各个监测年份均小于外部区域(表4)。无论从各监测年份,还是5个监测年份平均数,重要生态保护区域内部人类干扰指数均低于外部未受保护的区域,表明重要生态保护区域的构建有效降低了人类活动的干扰,对区域内重要生态系统和生物多样性的保护具有积极作用。

表4 1980—2018年3类重要生态保护区域内部和周边区域人类干扰指数变化

Table 4

| 区域 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2018年 |

| 注:未含港澳台数据。 | |||||

| 国家级自然保护区内部 | 0.3395 | 0.3400 | 0.3403 | 0.3406 | 0.3415 |

| 国家级自然保护区外部0~5 km区域 | 0.3860 | 0.3866 | 0.3881 | 0.3890 | 0.3932 |

| 国家级自然保护区外部5~10 km区域 | 0.3962 | 0.3969 | 0.3986 | 0.3997 | 0.4039 |

| 生物多样性优先区内部 | 0.3529 | 0.3529 | 0.3538 | 0.3540 | 0.3558 |

| 生物多样性优先区外部0~5 km区域 | 0.4080 | 0.4091 | 0.4111 | 0.4124 | 0.4187 |

| 生物多样性优先区外部5~10 km区域 | 0.4189 | 0.4198 | 0.4219 | 0.4237 | 0.4311 |

| 重点生态功能区内部 | 0.3611 | 0.3618 | 0.3633 | 0.3636 | 0.3664 |

| 重点生态功能区外部0~5 km区域 | 0.3844 | 0.3855 | 0.3868 | 0.3870 | 0.3904 |

| 重点生态功能区外部5~10 km区域 | 0.4076 | 0.4089 | 0.4101 | 0.4104 | 0.4140 |

1980―2018年,国家级自然保护区内部、周边0~5 km区域和5~10 km区域人类干扰指数增幅分别为0.60%、1.87%和1.96%;生物多样性优先区内部、周边0~5 km和5~10 km区域人类干扰指数增幅分别为0.81%、2.63%和2.91%;重点生态功能区内部、周边0~5 km和5~10 km区域人类干扰指数增幅分别为1.47%、1.56%和1.58%。30多年来,重要生态保护区域外部0~5 km、5~10 km未受保护区域人类干扰强度增幅相当,均大于重要生态保护区域内部,其中国家级自然保护区和生物多样性优先区外部增幅甚至是内部的3倍以上,人类干扰强度远远大于内部。说明如果不构建重要生态保护区域,人类干扰强度会显著高于目前的强度,会对中国的重要自然生态系统和生物多样性带来威胁。

3 结论和讨论

3.1 主要结论

本文通过构建人类干扰指数,一方面从时间的角度分析了3类重要生态保护区域1980―2018年的人类干扰的变化特征,另一方面从空间上对比了重要生态空间内、外部人类干扰的差异。主要结论如下:

1) 2018年中国重要生态保护区域人类干扰指数平均为0.3546,国家级自然保护区、生物多样性优先区和重点生态功能区人类干扰低于全国平均水平,定量说明中国重要生态保护区域人类活动整体管控成效较好。从空间格局来看,以“胡焕庸线”为界,3类重要生态保护区域以西以北总体人类干扰较小,以东以南人类干扰相对明显。

2) 1980―2018年,3类重要生态保护区域人类干扰指数均呈逐步增加趋势,说明中国重要生态保护区域受到的人类干扰在逐步增加。但和全国平均水平相比,人类干扰指数增加幅度小、增长趋势慢,人类活动管控见成效。

3) 3类重要生态保护区域相比而言,国家级自然保护区的人类干扰指数在5个监测年份均最低,1980―2018年增加趋势最平缓、增幅最小,实际管控成效最好,重点生态功能区和生物多样性优先区的管控力度有待进一步加强。

4) 从人类干扰指数变化程度来说,中国大部分重要生态保护区域人类干扰指数稳定甚至下降,有利于重要生态系统和生物多样性的保护,以及生态服务功能的维持。但仍然有22.15%的国家级自然保护区、32%的重点生态功能区、28.12%的生物多样性优先区人类干扰指数上升,主要分布在东北平原、沿海、新疆绿洲农业等地区,需要引起重视。

5) 1980―2018年,重要生态保护区域内部人类干扰指数均低于外部未受保护的区域,表明重要生态保护区域的构建有效降低了人类活动的干扰,对区域内重要生态系统和生物多样性的保护具有积极作用。从人类干扰指数增幅来看,重要生态保护区域内部均低于外部未受保护的区域,定量体现了构建重要生态保护区域的重要性和必要性。

3.2 讨论和展望

总体而言,本文研究定量说明了中国重要生态保护区域构建的重要性,能为今后中国重要生态保护区域的科学管控提供有效依据。但仍然存在不足之处:① 本文仅仅定量分析了中国重要生态保护区域的人类干扰在时空上的变化特征,但这对管理和决策远远是不够的,更重要的是要进一步挖掘人类干扰对这些区域的影响,提出更有价值的结论,这对于服务国家重大政策措施的制定和调整,具有极其重要的作用,也将成为本文的后续研究重点。② 国家级自然保护区、重点生态功能区和生物多样性优先区依据不同管理需求划定,区域边界有重叠。根据我们的粗略统计,国家级自然保护区−重点生态功能区−生物多样性优先区3个区域的重叠区域在5个监测年份的人类干扰指数,均低于两两重叠区域,也低于生物多样性优先区、重点生态功能区和国家级自然保护区本身的人类干扰指数。生物多样性优先区、重点生态功能区与国家级自然保护区两两重叠区域在5个监测年份的人类干扰指数,均低于生物多样性优先区、重点生态功能区本身的人类干扰指数。鉴于本文旨在分析3 类保护区域整体和区外的人类干扰差异,以此探讨中国生态保护政策对人类干扰的缓解作用,因此本文在分析时没有考虑边界重叠情况,这是本文分析的不足。在后续研究中将深入探讨和研究边界重叠区域人类干扰的不同和累积效应,为管理决策提供更加科学的支撑。③ 中国国家级自然保护区的建立采用晋级制,数量在不断增加。本文分析时未考虑国家级自然保护区建立时间不一致的问题,这也是后续分析中需要改进的。

参考文献

自然保护地管理体制的改革路径

[J].

Reform path on management system of natural protected area

生物多样性丧失机制研究进展

[J].DOI:10.1360/972013-557 [本文引用: 1]

Advancements of the researches on biodiversity loss mechanisms

DOI:10.1360/972013-557 [本文引用: 1]

自然生态空间格局构建与规划理论研究

[J].

Pattern construction of natural ecological space and planning theory exploration

基于人类行为视角的市县国土空间总体规划管控措施编制思路探究

[J].DOI:10.31497/zrzyxb.20191018 [本文引用: 3]

Research on the compiling thinking of city and county territorial spatial master planning regulations based on the perspective of human behaviors

DOI:10.31497/zrzyxb.20191018 [本文引用: 3]

Effectiveness of parks in protecting tropical biodiversity

[J].DOI:10.1126/science.291.5501.125 [本文引用: 1]

Global protected area impacts

[J].

Increasing isolation of protected areas in tropical forests over the past twenty years

[J].DOI:10.1890/03-5258

A new approach to ecological land classification for the Canadian boreal forest that integrates disturbances

[J].DOI:10.1007/s10980-013-9961-2 [本文引用: 1]

Rescaling the human footprint: A tool for conservation planning at an ecoregional scale

[J].DOI:10.1016/j.landurbplan.2008.04.005 [本文引用: 1]

Global effects of land use on local terrestrial biodiversity

[J].DOI:10.1038/nature14324 [本文引用: 1]

Changes in human footprint drive changes in species extinction risk

[J].DOI:10.1038/s41467-018-07049-5 [本文引用: 1]

Moving in the anthropocene: Global reductions in terrestrial mammalian movements

[J].DOI:10.1126/science.aam9712 [本文引用: 1]

Spatial and temporal deforestation dynamics in protected and unprotected dry forests: A case study from Myammer (Burma)

[J].DOI:10.1007/s10531-008-9490-5 [本文引用: 1]

Governance, location and avoided deforestation from protected areas: Greater restrictions can have lower impact, due to differences in location

[J].

Effectiveness of nature reserve system for conserving tropical forests: A statistical evaluation of Hainan Island, China

[J].

Ecological degradation in protected areas: The case of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas

[J].

中国国家级自然保护区人类活动及变化特征

[J].DOI:10.11821/dlyj020200458 [本文引用: 1]

Characteristics of human activities and the spatio-temporal changes of national nature reserves in China

DOI:10.11821/dlyj020200458 [本文引用: 1]

自然保护区人类活动天地一体化监管与评价技术体系

[J].DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2016.10.043

Method for supervising and assessing of human activities in nature reserve based on sky and earth

DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2016.10.043

生物多样性保护优先区人类干扰遥感监测与评价方法

[J].

Assessment method and application of human disturbance by remote sensing in the biodiversity conservation priority area

人类活动对中国国家级自然保护区生态系统的影响

[J].

Effects of human activities on the ecosystems of China’s national nature reserves

湿地变化对双台河口自然保护区服务功能的影响

[J].

Impacts of wetland change on ecosystem services value of Shuangtaihekou nature reserve

基于遥感数据的1989—2009年拉鲁湿地变化研究

[J].DOI:10.3969/j.issn.1672-5948.2013.04.004

Change of Lalu wetland from 1989 to 2009 based on Remote Sensing Data

DOI:10.3969/j.issn.1672-5948.2013.04.004

崂山自然保护区人类活动遥感监测与评价

[J].

Monitoring and assessment of human activities in Laoshan nature reserve by satellite remote sensing

可可西里国家级自然保护区人类活动干扰状况遥感监测研究

[J].

Research of remote sensing monitoring on human activity impacts on Hoh Xil national nature reserve

东北自然保护区压力威胁影响因子及趋势

[J].

Preliminary assessment on pressure and threat of protected area in Northeast

中国自然保护地空间重叠分析与保护地体系优化整合对策

[J].DOI:10.17520/biods.2019087 [本文引用: 1]

The spatial overlapping analysis for China’s natural protected area and countermeasures for the optimization and integration of protected area system

DOI:10.17520/biods.2019087 [本文引用: 1]

20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局

[J].DOI:10.11821/dlxb201401001 [本文引用: 2]

Spatiotemporal characteristics, patterns and causes of land use changes in China since the late 1980s

DOI:10.11821/dlxb201401001 [本文引用: 2]

2010—2015年中国土地利用变化的时空格局与新特征

[J].

Spatiotemporal patterns and characteristics of land-use change in China during 2010-2015

[J].

Human activity intensity of land surface: Concept, methods and application in China

[J].DOI:10.1007/s11442-016-1331-y [本文引用: 2]

中国典型自然保护区生境状况时空变化特征

[J].

Dynamic changes of habitats in China’s typical nature reserves on spatial and temporal scales

1990—2010年中国土地利用变化对生物多样性保护重要区域的扰动

[J].DOI:10.11821/dlxb201411005 [本文引用: 1]

Disturbance impacts of land use change on biodiversity conservation priority areas across China during 1990-2010

[J].DOI:10.11821/dlxb201411005 [本文引用: 1]