近年来,中国城市化水平逐步由高速增长向中低速增长转变,城市建设由增量扩张逐步转向存量空间的有机更新,但在新型城镇化发展战略的影响下,城市群、都市圈内中心城市的边缘区仍将是城市空间增长的前沿阵地[1]。伴随城市空间扩张,大量城市边缘区的农地被征收,产生数以千万计的失地农民[2]。有关部门预计,到2030年中国的失地农民将达到1.1亿人[3]。征地打破了农民原有的生计稳定,失地农民不仅面临物质环境的剧烈改变,还需承受生计方式转变、社会关系适应、产业结构调整等社会经济领域的深刻变革[4],生计可持续发展受到威胁,如果缺乏合适的引导,很有可能导致失地农民再次陷入贫困。而如何降低征地对农民生计的消极影响,助力失地农民快速平稳地实现生计方式转型是实现城市高质量发展的重要内容之一,也是实现城市现代化治理能力的重要内容。

由于土地城市化与人口城市化不相协调,人地关系冲突和错位屡现,失地农民一度成为国内外研究的焦点。失地农民的问题首先出现于西方国家[5],研究内容集中于失地农民利益和土地产权[6,7]、土地利用管制[8,9]等。但由于西方国家农民失地及其实现城市化的时代背景、体制条件、经济基础等与中国截然不同,因此研究成果仅作为中国失地农民问题研究的借鉴。中国对失地农民问题的研究大致始于1995年。21世纪后中国失地农民数量剧增并衍生出一系列经济社会问题[10],已有研究主要集中于征地补偿和安置方式[11~13]、家庭资产支配[14,15]、就业创业[16,17]、社会保障[18,19]、社会融入[20,21]等方面。研究的关注点正由生存问题(生存状况调查、征地补偿机制、社会保障体系构建)向发展问题(社会融入、可持续生计、子女教育)转变。关于失地农民生计水平的研究,仅部分学者运用可持续生计分析框架,对失地农民失地后某一时间断面所具有的生计水平进行量化测度和分析,缺乏对失地农民生计水平长时间序列的跟踪调查。且研究方法上多利用横截面数据展开研究,这种方法往往只能探究各变量间的相关关系,难以更深层次地揭示影响失地农民生计水平各要素的因果关系与发展规律[10]。

为深入探究城市边缘区失地农民在失地后生计韧性水平以及其经过长时间调适后生计水平的演变特征,本研究拟采用定量和定性相结合的方法对杭州上城区与钱塘区城市边缘区失地农民生计韧性水平进行测度,对其生计韧性水平的调适过程进行跟踪观察,并根据观测结果提出相应的治理策略,以期为有序、稳步推进城市边缘区失地农民生计可持续发展提供科学参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

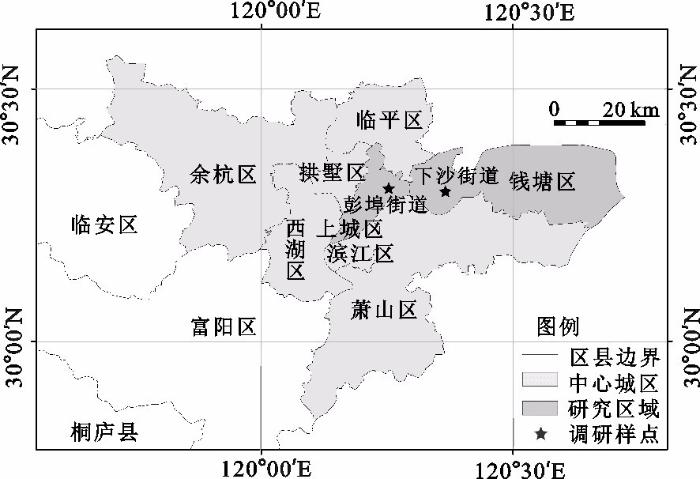

杭州是长三角城市群中心城市之一,也是杭州都市圈的核心城市。在城市化发展过程中,杭州在城市规划建设及城市化推进方面积累了较为成功的经验,成为众多城市学习的典范。在城镇化快速推进的过程中,杭州对城市边缘区开展了大量征迁工作,并由此产生了大量失地农民。上城区与钱塘区位于杭州东部(图1),是杭州“决战东部”战略下城市空间扩张的突出地域,征迁农用地多、失地农民集中,因此在此处进行失地农民生计韧性研究,具有代表性。同时,研究区被征土地用途多样,包括基础设施、大学城、工业园区、商业地产等,有利于开展失地农民多元化的适应行为的研究。

图1

1.2 数据来源

采用混合研究法,共分为定量和质性研究2个阶段:定量部分旨在评估失地农民生计韧性并分析影响因素;质性部分通过追踪调查,运用访谈和观察挖掘失地农民生计韧性变化的内在因果和发展规律。定量研究方面,随机选取年龄在18~65周岁的户主或户主配偶为调查对象,并尽可能涵盖不同年龄、性别、受教育程度、家庭结构及就业类型等,以确保样本的代表性。于2019年4月进行入户问卷调查与访谈,共发放问卷225份,回收问卷225份,回收率100%;其中,有效问卷201份,有效率为89.3%。调查问卷内容涉及被调查者家庭基本结构特征、家庭收支情况、征地补偿与安置情况、就业情况、社会融入情况等。全部调查问卷内容进行编码、输入,运用SPSS软件、R软件进行数理统计分析。质性研究方面,于2021年10月至12月对部分失地农民进行追踪调查访谈。共计联系79位回访者,其中钱塘区下沙街道41位和上城区彭埠街道38位,整体回访率为39.3%。采用半结构化访谈法与观察法记录失地农民生计变化,每段访谈持续30~60 min。研究者将访谈录音转录整理成访谈文本,将每个被访者的材料按照“编号-地区”的方式进行记录,以便进行后续编码分析。

1.3 生计韧性指标体系构建

缓冲能力是系统维持其原有结构、功能、特性和反馈的情况下,对干扰和变化的可吸收度[22]。从行为者和生计的视角来看,缓冲能力即为农户利用自身所掌握的资源和权利抵御生计风险的能力,可由可持续生计所归纳的五大生计资本描绘的能力及其动态表征,因此将缓冲能力分解为人力资本、金融资本、物质资本、自然资本和社会资本5个准则层。家庭劳动力差值、人均教育程度和健康状况差值代表失地前后人力资本改变的状况;人均收入差值和家庭存款差值表征金融资本改变情况;房屋资本差值和生产生活资料差值代表物质资本改变情况;农民现拥有的耕地面积差值和林地面积差值代表失地前后自然资本变化;当地亲属数量和社会交往所产生的费用差值(如电话费开支、交通开支、网络开支)代表家庭的社会资本改变情况[2]。

自组织能力一般指通过社会结构(自上而下的过程)和人类行为(自下而上的过程)自发进行组织和构建[22],表征人类的政策制度、权力和社会网络对生计韧性的影响。本研究将自组织能力表示为政策制度、社会网络和资源获取3个准则层,三者均影响农户发展机会的获取。客观的征地补偿费用和农户对政府帮扶力度的主观评价表征政策制度;社会组织参与情况差值、邻里信任度差值、社会联结度差值和主动交往度差值表征社会网络的紧密程度变化情况;交通可达性差值代表家庭资源获取能力变化情况。

学习能力可理解为个体或组织创造、获取、传播和记忆知识的能力,对自身遭受冲击之后的快速反应和恢复重建有重要意义[22]。农户个体需要不断从其他农户和外界环境中学习新知识,革新生产技能,继而调整自身生计策略,提高生产效率,并在该过程中增强自身与系统的联系。学习能力不仅是获得知识或技能,还包括所学技能的运用并通过与邻舍、社区成员的联系交流,转化为实际生计能力的过程[22]。因此,本研究选取户主教育程度、家庭教育投入差值、技能培训机会和信息获取能力表征获取知识与技能的能力差值,信息技能交流、外出务工时间差值和外出务工收入差值表征经验知识的运用、转化的过程和效果。综上,构建了城市边缘区失地农民生计韧性评价指标体系(表1)。

表1 失地农民生计韧性评价指标体系

Table 1

| 目标层 | 准则层 | 指标层 | 指标描述与定义 |

| 注:1 hm2= 15亩。 | |||

| 缓冲能力 | 人力资本 | 家庭劳动力 | 劳动能力×0.5+劳动数量×0.5(劳动能力:1=幼儿和残病,2=儿童,3=老人,4=成人助手,5=成年人。其中,1~6岁为幼儿,7~14岁为儿童,15~18岁为成人助手,19~65岁为成年人,65岁以上为老年人);该指标为失地前后差值 |

| 人均教育程度 | 家庭人均教育程度(1=小学以下,2=小学,3=初中,4=高中及中专技校,5=大专及以上) | ||

| 健康状况 | 家庭人均健康状况,五点量表获取;该指标为失地前后差值 | ||

| 金融资本 | 人均收入 | 家庭年收入/家庭人口总数;该指标为失地前后差值 | |

| 家庭存款 | 家庭总储蓄(1=人均收入的10倍以下,2=人均收入的10~20倍,3=人均收入的20~30倍,4=人均收入的30~40倍,5=人均收入的40倍以上);该指标为失地前后差值 | ||

| 物质资本 | 房屋资本 | 住房质量×住房面积(住房质量:1=危房,2=较差,3=一般,4=较好,5=好);该指标为失地前后差值 | |

| 生产生活资料 | 拥有的日常家用设备总数;该指标为失地前后差值 | ||

| 自然资本 | 自然资源规模 | 拥有的耕地面积×0.5+拥有的林地面积×0.5(亩);该指标为失地前后差值 | |

| 社会资本 | 亲戚数量 | 当地亲戚户数 | |

| 社会交往费用 | 每月的电话费开支、交通开支、网络开支之和;该指标为失地前后差值 | ||

| 自组织能力 | 政策制度 | 政府帮扶力度 | 地方政府对失地农民的帮扶程度,五点量表获取 |

| 征地补偿费 | 含土地补偿费、安置补助费、地上附着物及青苗补偿费、宅基地拆迁安置费 | ||

| 社会网络 | 社会组织参与 | 上一年度参与社区或农村组织、活动的数量;该指标为失地前后差值 | |

| 邻里信任度 | 对邻里的信任程度,五点量表获取;该指标为失地前后差值 | ||

| 社会联结度 | 与亲戚朋友的联系程度,五点量表获取;该指标为失地前后差值 | ||

| 主动交往度 | 主动与周围人群及社区组织交往程度,五点量表获取;该指标为失地前后差值 | ||

| 资源获取 | 交通可达性 | 离最近公路或市场的实际距离的倒数;该指标为失地前后差值 | |

| 学习能力 | 获取知识与 技能的能力 | 户主教育程度 | 家庭户主个人教育程度(1=小学以下,2=小学,3=初中,4=高中及中专技校,5=大专及以上) |

| 家庭教育投入 | 每年教育投入金额;该指标为失地前后差值 | ||

| 技能培训机会 | 是否参加过职业技能培训(1=是,0=否) | ||

| 信息获取能力 | 家庭获取信息的渠道种类数;该指标为失地前后差值 | ||

| 经验知识转化过程 | 信息技能交流 | 农户间是否存在信息与技能交流(1=是,0=否) | |

| 外出务工时间 | 家庭所有外出务工成员每年务工天数之和,表征获取认知的机遇和在外适应能力;该指标为失地前后差值 | ||

| 外出务工收入 | 家庭所有外出务工成员平均每天的务工收入;该指标为失地前后差值 | ||

1.4 生计韧性测度方法

1)数据标准化。运用主成分分析法对生计韧性的主要决定因子进行提取,在此之前采用极值法对原数据进行标准化处理,消除量纲影响。

2)信度与效度检验。运用SPSS软件对数据进行初步处理,核对、矫正异常数据,采用样本均值代替缺失值。采用因子分析法中的Bartlett球体检验和KMO检验对变量进行效度检验,结果显示KMO=0.554,Bartlett球形检验的统计量为622.540,P<0.05,表明数据适合进行主成分分析。通过主成分分析,从24个变量中提取9个主成分(表2),这些主成分的累计方差贡献率为71.694%,说明9个主成分可解释总体方差的71.694%。主成分分析的因子载荷矩阵反映了各指标与提取的主成分的相关系数,此处仅列出与9个主成分相关系数大于0.5的指标。

表2 主成分分析结果

Table 2

| 主成分 | 相关系数 | 特征值 | 方差贡献率/% | 累计方差贡献率/% | |

| F1 | 家庭劳动力 | 0.871 | 2.869 | 11.956 | 11.956 |

| 人均教育程度 | 0.545 | ||||

| 房屋资本 | 0.612 | ||||

| 生活生产资料 | 0.777 | ||||

| F2 | 社会组织参与 | 0.693 | 2.605 | 10.854 | 22.810 |

| 邻里信任度 | 0.828 | ||||

| 社会联结度 | 0.668 | ||||

| 主动交往度 | 0.725 | ||||

| F3 | 人均收入 | 0.899 | 2.109 | 8.787 | 31.597 |

| 外出务工收入 | 0.845 | ||||

| F4 | 家庭存款 | 0.766 | 2.059 | 8.579 | 40.175 |

| 政府帮扶力度 | 0.836 | ||||

| F5 | 健康状况 | 0.631 | 2.014 | 8.392 | 48.567 |

| 亲戚数量 | 0.661 | ||||

| 社会交往费用 | 0.695 | ||||

| 户主教育程度 | 0.565 | ||||

| F6 | 自然资源规模 | 0.697 | 1.449 | 6.038 | 54.605 |

| 交通可达性 | 0.737 | ||||

| F7 | 家庭教育投入 | 0.603 | 1.434 | 5.975 | 60.580 |

| F8 | 征地补偿费 | 0.856 | 1.353 | 5.639 | 66.219 |

| F9 | 技能培训机会 | 0.817 | 1.314 | 5.475 | 71.694 |

3)生计韧性指数测度。根据主成分分析结果,以各主成分的方差贡献率为权重,主成分得分为自变量,构建失地农民生计韧性指数计算公式:

式中,R代表不同样本的生计韧性得分;Fi为第i个主成分的得分;Wi为第i个主成分的权重,即该主成分对总体方差的贡献率;通过主成分得分系数矩阵和各指标的标准化值可计算Fi(i=1,2,…,9)的值。本研究生计韧性指数的具体计算公式为:

2 结果与分析

2.1 整体分析

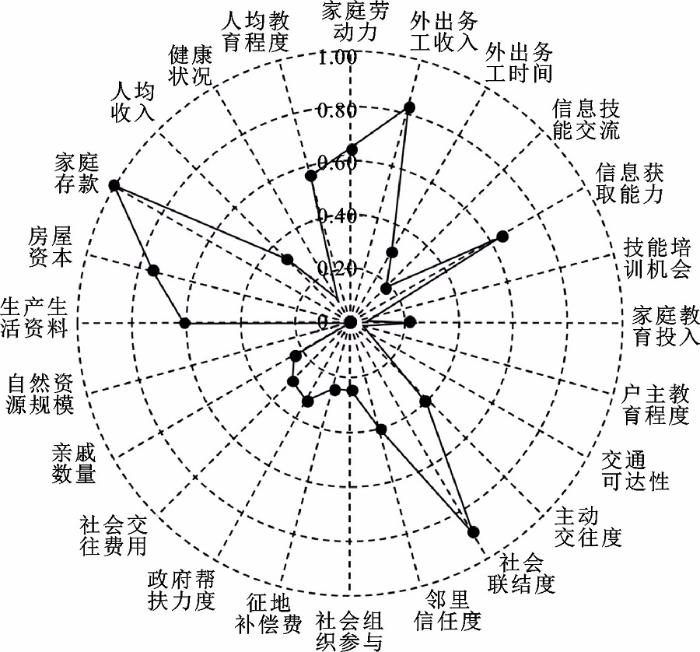

将失地农民生计韧性各指标的平均得分经归一化处理后(图2),对3个评价维度分别进行求和统计,发现缓冲能力的得分最高(0.430 7),自组织能力得分次之(0.241 5),学习能力的得分最低(0.226 6)。表明,研究区域内失地农民的缓冲能力相对较强,而学习能力较弱,农民应更注重学习能力的加强,以实现整体生计韧性水平的提升。从具体的各项指标来看,失地农民在家庭存款、社会联结度、外出务工收入、房屋资本、信息获取能力、家庭劳动力、生产生活资料、人均教育程度、邻里信任度、主动交往度方面有较高的得分,在人均收入、外出务工时间、健康状况、信息技能交流、技能培训机会、家庭教育投入、户主教育程度、交通可达性、社会组织参与、征地补偿费、政府帮扶力度、社会交往费用、亲戚数量、自然资源规模方面得分较低。

图2

图2

失地农民生计韧性各指标得分归一化

Fig. 2

Normalized scores of each indicator of land-lost farmers’ livelihood resilience

2.2 组间差异比较

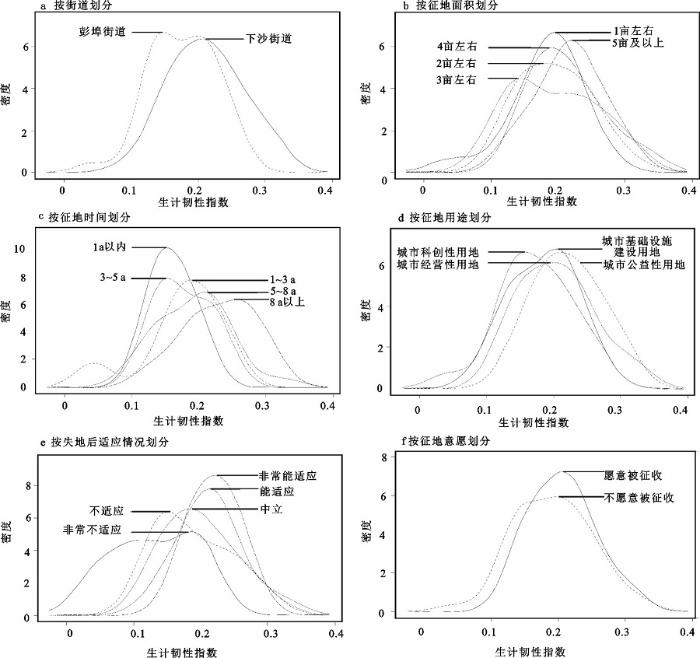

1)地理位置。下沙街道的农户生计韧性数值大于彭埠街道的农户,差异明显,且彭埠街道农户生计韧性波动较大(图3a)。从位置来看,彭埠街道更接近市中心,理论上在土地级差地租以及中心城区经济、产业等要素的辐射下,彭埠街道的失地农民们会获得更多就业机会,使其生计韧性较高。但从实际情况看,彭埠街道一些道路、街区正处修建阶段,虽其区位优越,但仍在城市功能建设、发展过程中,居民的物质环境满意度较低。且由于靠近市区并且没有正在成长的产业园区,导致失地农民难以快速找到与之能力匹配的就业机会,进而导致征地1~2 a内,随着时间的推移其生计韧性能力存在短期下降的趋势。而下沙街道归杭州经济技术开发区管辖,大学城建设与工商业发展已相对完善,能够为失地农民提供较多与其自身技术水平、能力相匹配的就业机会,促进了失地农民生计韧性能力的提升。因此,在其他城市在边缘区城市化征地过程中,可以结合产业园区或者其他能够提供与失地农民生计能力相互匹配的就业机会的功能区块进行整体谋划,协同推进,进而提高失地农民生计韧性水平。

图3

图3

失地农民生计韧性组间对比

Fig. 3

Comparison between groups of land-lost farmers’ livelihood resilience

2)征地面积。征地面积在1亩和5亩及以上的失地农民生计韧性相对于征地面积在2~4亩的失地农民生计韧性更高(图3b)。可能是由于失地在1亩的农民,失地前由于土地面积少,因此对于土地依赖性不强,原有生计手段多样,通过农业所获得的收入占总收入的比重小。因此在失地后,收入变化相对小,生计韧性相对影响不大。而失地在5亩及以上的失地农民,原有土地面积大,累计收入、资产多,另外,征地获得的政府补贴更多,更有可能依靠已有资本来增加拓展收入的手段。

3)征地时间。按照最近一次征地时间距调查时间将失地农民样本分为5类:1 a以内、1~3 a、3~5 a、5~8 a、8 a以上,征地时间短的农户生计韧性相对较低,密度相对集中,征地时间长的农民生计韧性较高,但其组内样本间存在较大差异(图3c)。这主要是由于征地之初,农民的生活习惯和社会关系遭受冲击,并可能存在补偿不公平引发的纠纷冲突导致农户的生计韧性偏低,但组间差异较小。而后伴随城市化推进,就业机会增多、社会保障水平的提升和公共服务设施的完善使得失地农民的生计情况得到改善,生计韧性随年数增加而增长,但由于时间跨度长、个体选择差异等因素的存在,曲线呈现出较大的波动性,样本差异扩大。

4)征地用途。观察不同征地用途下失地农民生计韧性指数可知,经济适用房、教育等城市公益性用地>工商业、房地产等城市经营性用地>道路、地铁等城市基础设施建设用地>科技园区等城市科创性用地(图3d)。可从以下方面解释:通过查询杭州市政府门户网站发布的征地补偿安置方案公告,并对各种征地用途及其对应的赔偿金额进行归纳发现,用于教育性质、钱江新城建设、部分农转非居民拆迁安置房建设项目、部分道路工程建设项目用途的征地补偿标准较高,为345万元/hm2;用于一般性单元地块建设、地下综合管廊工程、部分道路工程建设项目的征地补偿标准为中等,为300万元/hm2;而征地用途为科技园单元地块项目建设或一般性的基础设施建设项目如污水泵站、消防站、居住区配套公共服务设施等,其征地补偿低,标准一般为255万元/hm2。可见对不同征地用途的征地补偿标准会对通过自组织能力中政府的补偿政策对生计韧性产生影响。另外,相较基础设施建设或房地产开发征地,大学城等教育用地的建设以及工商业的发展可吸纳失地农民就业,一定程度上解决农民失地后的就业问题,对失地农民生计韧性构建提供推力。

5)失地适应。从农民失地后的适应情况看,代表不同适应情况的曲线间差异明显,因完全不适应的农户样本量较少,失地后适应情况更好的农民,可能会拥有更高的社会联结度、主动交往度、就业方式转变更加快速,进而带来更多的收入,并从整体上提升生计韧性指数(图3e)。因此,失地农民自身应尽快转变心态,寻找新的工作机遇;同时,政府部门应提供给失地农民职业技能培训,帮助失地农民更好适应新生活。

6)征地意愿。从愿意被征地与不愿意被征地农户的对比看,两者的生计韧性密度分布差异较小,且曲线都较陡峭,说明两类群体的生计韧性波动都较小,集中于均值处(图3f)。

2.3 生计韧性的跟踪调查

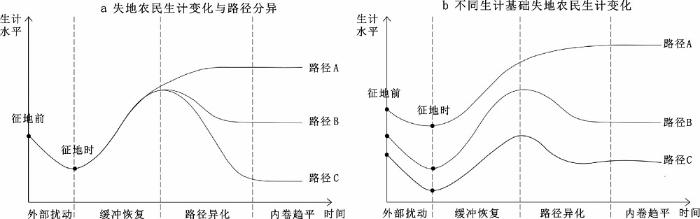

为进一步了解失地农民生计发展规律与内在因果,本研究通过访谈的方式对研究样本中部分群体(79位)的生计水平进行了观测。研究结果显示,失地农民生计变化路径总体上经历了“外部扰动–缓冲恢复–路径异化–内卷趋平”的过程(图4),且失地对不同个体生计水平的影响不同,造成的最终结果也因个体差异而有着较大的不同。

图4

图4

失地农民生计变化路径示意

Fig. 4

Schematic diagram of the change path of the livelihood of the landless farmers

2.3.1 外部扰动与缓冲恢复

征地之初,农民失去土地、房屋等生活生产资料,生活习惯和原有社会关系网络受到一定冲击,并且可能存在一定程度的补偿不公,导致失地农民生计韧性水平下降。此时“征地”作为外部扰动因素,对拥有不同生计水平基础的农民而言,扰动程度与缓冲恢复存在差异。对征地前生计水平较高的农户而言,其收入来源大多已不再以土地为主,征地对他们的影响与“靠地吃饭”的农户不同,失地对其生计水平的扰动较小。由于生计补偿款的发放,其生计水平缓冲恢复较快,并增收机会增加。而征地前生计水平较低的农户对土地有较强依赖性,生活方式、社会网络与思维方式也更加偏于农耕文化,失地作为社会结构的意外性后果而非行动主体主动性作用的结果[24],对其生计扰动较大,生计水平下降明显。而后,伴随城市化推进,生计水平偏低的农民由于就业机会增多、社会保障水平提升和公共服务设施的完善等,其生计情况逐步改善与恢复。但由于失地农民所持的传统价值取向与城市社会的现代价值取向仍各行其道,其个人深层的角色意识、思想观念、行为模式等尚未同步城市化,该群体仍处于城市社会结构的弱势地位,生计恢复速率偏低。

2.3.2 路径异化

当失地农民整体搬迁到集中安置的居住场域,其身份、生活空间和就业空间的同步转换,生计水平逐步恢复。因多数失地农民文化程度偏低、技术资本缺乏,失地后再就业层次偏低、收入较少,故对征地后一次性到手的巨额土地支付补偿金的资金支配选择成为决定其生计韧性水平的重要因素。

从访谈结果来看,失地农民对补偿款的支配选择主要包括以下几种选择:① 闲置存放(银行存款等);② 投资(股票、债券、基金、彩票、不动产、经商等);③ 消费(奢侈品消费等)。从资产支配选择的组合方式来看,多数失地农民家庭资产支配选择“低风险(银行存款、不动产投资)+高风险(股票、彩票、经商)”共存的组合方式。但受个体差异与外部因素影响,失地农民生计水平逐步发生路径异化,存在下述几种典型情况。

情况1:非理性消费后返贫,生计韧性显著下降。部分失地农民得到远超其预期的巨额财富后,过度挥霍,甚至从事黄赌毒等违法行为,造成金融资本急剧下降。而当周围的亲戚朋友了解其行为后,邻里信任度、社会连接度等指标显著下降,原有社会网络收缩。同时,个人心理出现的消极变化又导致其难以融入新的社会网络,信息获取能力进一步下降,整体生计韧性降低。

情况2:选择高低风险结合投资,生计韧性相较原来略高。这类失地农民多数选择高风险+低风险的投资组合方式。虽然有投资意识,但缺乏投资经验和知识,失地农民的信息获取能力偏低,在高风险投资领域常出现低效投资,甚至血本无归。此时,低风险投资项目成为生计托底保障。由于近年来房价的高速增长,失地农民的低投资如住房、店铺等价值提升快,金融资本提升,生计韧性整体得到一定提升。

情况3:投资成功,生计韧性显著提升。相比较贫穷的失地农民,富裕的失地农民更偏好冒险,也有强大的市场信息获取能力。一些在前期投资成功的失地农民,金融资本发生显著提升,用增值部分的资产进行进一步投资,获取更高价值的资产。同时,社会关系网络扩展、信息获取能力增强,形成良性循环,生计韧性总体显著提升。

此外,在访谈中还发现,对下一代子女的教育观也是影响失地农民后期生计韧性的重要因素。长期以来受乡村生产生活思维方式的影响,不少失地农民忽视子女教育问题导致子女无度挥霍家庭资产;而对于重视教育的农户家庭,子女学有所成,成功在职业选择、思维方式等方面实现城市化转型,家庭生计韧性进一步提升。

2.3.3 内卷趋平

新型城市化时期,被动城市化群体凭借社会政策的优化和时空红利的“庇护”,无需发挥主观能动性便可获得优于从前的经济条件。但由于能支配的财富、投资经验和知识有限,加上潜意识里“知足常乐”“小富即安”的价值取向,大多数失地农民用一次性收到的补偿款完成初次资产分配后,较少再进行二次升值投资,金融资本增速放缓。同时,从社会资本来看,失地农民的社会关系网络在经历一段时间的重组适应后,网络扩展也面临“天花板”。失地农民虽在一定程度上适应了城市化的经济生存方式,但骨子里仍认为自己是农民。“文化层次低”“认识有局限”是访谈时经常出现的失地农民自我评价词汇。因此,虽然征地补偿款、社会保障金等在经济上帮助失地农民实现了经济地位的“逆袭”,但很明显在心理上失地农民尚未对个人的城市化身份充分认同,直接导致失地农民在社会交往时仍表现出一定的不自信。笔者通过观察与交谈发现,大多数失地农民社会网络扩展缓慢,主要交往对象仍以过去的网络成员为主,信息获取的能力也随之进入内卷。故此时,失地农民的生计韧性进入第四个阶段,即内卷趋平。

3 结论

本文结合量化与质性研究方法,探讨了经济发达地区城市边缘区失地农民生计韧性,分析发现:

1)案例区失地农民生计从3个维度得分来看,缓冲能力>自组织能力>学习能力。杭州作为城市化水平相对较高,社会经济发展水平领先,且在征地过程中对失地农民补偿标准较高的城市,失地农民生计韧性水平整体仍然较低。

2)通过核密度图的组间对比,可知:下沙街道的农户生计韧性数值大于彭埠街道的农户;征地面积在1亩和5亩及以上的失地农民生计韧性更高;征地时间短的农户生计韧性数值相对较低;失地后适应情况好的农户生计韧性数值较高;在征地用途方面,经济适用房、教育等城市公益性用地的生计韧性>工商业、房地产等城市经营性用地的生计韧性>道路、地铁等基础设施建设用地的生计韧性>科技园区等城市科创性用地的生计韧性。

3)由后期跟踪回访与观察发现,城市边缘区失地农民失去土地后,生计韧性大致呈现“外部扰动–缓冲恢复–路径异化–内卷趋平”的轨迹变化。直接影响因素主要为家庭资产支配选择方式,间接影响因素包括失地农民的自身属性差异、价值取向、行为方式和文化认同等。

综合上述研究发现,本文提出如下经验与建议:第一,其他城市在边缘区城市化征地过程中,可以结合产业园区或者其他能够提供与失地农民生计能力相互匹配的就业机会的功能区块进行整体谋划,协同推进;第二,随土地征收时间的增长,人们适应能力的提升、周边经济发展环境的改善以及社会保障水平的提升使失地农民的生计韧性增强,政府部门应加快其经济、基础设施、社会保障水平的建设;第三,及时引导失地农民利用征地补偿金进行合理投资,获取适当财产性收入,避免过度挥霍后返回相对贫困,并且补偿措施除金钱上的补偿,也可以给予政策优先、职业帮助、技术支持等方面的补偿;第四,失地后应帮助失地农民尽快转变心态,建立社区支持系统,加速文化认同与社会融入,提供相应具有技术性的职业技能培训,帮助失地农民寻找新的工作机遇,更好适应新生活。

虽然中国城市化水平增长速率逐渐放缓,城市建设也逐步由增量转向存量,但是随着区域一体化、城市群、都市圈的发展,仍有较多中心城市会面临着城市扩张的问题,必然也会产生大量失地农民。未来如何以提升失地农民生计韧性水平为目标,构建涵盖前、中、后的高度协同的城市化推进的工作模式和建设路径也是当前培育现代城市治理能力中值得探讨和研究的课题。

参考文献

基于社区理论大城市郊区化过程中失地农民社区的城镇化问题分析

[J].

Urbanization issues of landless farmers' community in the suburban of metropolis based on community theory

西安城市边缘区失地农民社区恢复力测度与影响因素

[J].

Measurement and influencing factors of land-lost farmers' community resilience in urban fringe of Xi'an

城市化进程中失地农民就业的制约因素及其政策支持

[J].

Constraints on the employment of landless farmers in the process of urbanization and their policy support

快速城市化背景下城市边缘区失地农民适应性研究——以西安市为例

[J].

Adaptation of land-lost farmers to rapid urbanization in urban fringe: A case study of Xi'an

Brazil's landless movement and rights 'from below'

[J].DOI:10.1016/j.jrurstud.2018.09.004 [本文引用: 1]

Land-tenure issues as factors in environmental destruction in Brazilian Amazon: The case of Southern Para

[J].

国外土地政策研究: 价值导向、特征和热点

[J].

Foreign land policy research: Value orientation, characteristics and hotspots

失地农民问题研究新进展

[J].

New progress in research on landless farmers

试论被征地农民合法权益的法律保护

[J].

On the legal protection of the lawful rights and interests of land-expropriated farmers

被征地农民安置制度的困境与优化

[J].

The dilemma and optimization of the resettlement system for land-expropriated farmers

城市化进程中失地农民的安置补偿模式探析

[J].DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2010.05.013 [本文引用: 1]

Analysis on the resettlement compensation mode of landless farmers in the process of urbanization

DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2010.05.013 [本文引用: 1]

新型城镇化下山东省失地家庭资产配置影响因素研究

[J].

Research on influencing factors of asset allocation of landless households in Shandong province under new urbanization

失地农民家庭资产选择中的“财富效应”及其心理机制研究

[J].

Research on the "wealth effect" and its psychological mechanism in the asset selection of landless farmers’ families

失地农户劳动供给决策与就业发展研究

[J].DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2019.07.025 [本文引用: 1]

Research on labor supply decision-making and employment development of landless farmers

DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2019.07.025 [本文引用: 1]

失地农民创业行为的影响因素研究

[J].

A Study on influencing factors of landless farmers' entrepreneurial behavior

新型城镇化中失地农民社会保障供给侧结构性改革研究

[J].

Research on the supply-side structural reform of social security for landless farmers in the new urbanization

论中国城市化进程中失地农民的社会保障问题

[J].

On the social security of landless farmers in the process of urbanization in my country

失地农民社会融入路径异化与内卷化研究

[J].

Research on the alienation and involution of the social integration path of landless farmers

失地农民城市社会融入的结构性差异及其影响因素

[J].

Structural differences in urban social integration of landless farmers and its influencing factors

An indicator framework for assessing livelihood resilience in the context of social-ecological dynamics

[J].DOI:10.1016/j.gloenvcha.2014.06.005 [本文引用: 5]

征地一定降低农民收入吗: 上海7村调查——兼论现行征地制度的缺陷与改革

[J].

Does land acquisition necessarily reduce farmers' income: A survey of 7 villages in Shanghai——Also on the defects and reforms of the current land acquisition system