[2]

[宋]欧阳修, 宋祁. 新唐书

[本文引用: 5]

M]. 北京: 中华书局, 1975. [Ouyang Xiu, Song Qi. New Book of Tang. Beijing: Zhonghua Book Company, 1975.

[本文引用: 5]

[3]

梁会丽 . 吉林省渤海遗存调查概述

[J]. 边疆考古研究 , 2019 (1) : 395 -405

[本文引用: 1]

Liang Huili . Survey of Bohai remains in Jilin Province

Frontier Archaeological Research , 2019 (1) : 395 -405

[本文引用: 1]

[4]

王培新, 梁会丽, 张文立, 等 . 吉林珲春市八连城内城建筑基址的发掘

[J]. 考古 , 2009 (6) : 16 -23+100-106+114

Wang Peixin, Liang Huili, Zhang Wenli et al . Excavation of inner city building foundation site of Balian City in Hunchun City, Jilin Province

Archaeology , 2009 (6) : 16 -23+100-106+114

[5]

全仁学, 王昭, 宋玉彬 . 吉林和龙西古城城址2007−2009年发掘简报

[J]. 文物 , 2016 (12) : 3+6 -22

[本文引用: 1]

Quan Renxue, Wang Zhao, Song Yubin . The excavation of the Xigucheng City site in Helong County, Jilin in 2007-2009

[J]. Cultural Relics , 2016 (12) : 3+6 -22

[本文引用: 1]

[6]

唐晏. 渤海国志[M]. 北京: 人民出版社, 1992.

[本文引用: 1]

Tang Yan. Annals of Bohai. Beijing: People’s Publishing House, 1992.

[本文引用: 1]

[7]

郑永振, 李东辉, 尹铉哲. 渤海史论[M]. 长春: 吉林文史出版社, 2011: 157

[本文引用: 2]

Zheng Yongzhen, Li Donghui, Yin Xuanzhe. On the history of Bohai. Changchun: Jilin Literature and History Press, 2011: 157.

[本文引用: 2]

[8]

竺可桢 . 中国近五千年来气候变迁的初步研究

[J]. 中国科学 , 1973 , 23 (2 ): 168 -189

[本文引用: 2]

Zhu Kezhen. . A preliminary study on the climatic fluctuations during the last 5 000 years in China

Science in China , 1973 , 23 (2 ): 168 -189

[本文引用: 2]

[9]

王禹浪, 王宏北. 高句丽渤海古城址研究汇编·下编渤海卷[M]. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2007.

[本文引用: 2]

Wang Yulang, Wang Hongbei. Compilation of studies on ancient city sites of the Bohai and Koguryo (Part II Bohai volume). Harbin: Harbin Publishing House, 2007.

[本文引用: 2]

[10]

左晓明, 王新伟 . 延边地区渤海国聚落址现状分析

[J]. 地理空间信息 , 2015 (3) : 11+109 -111

[本文引用: 1]

Zuo Xiaoming, Wang Xinwei . Current situation analysis of Bohai Kingdom settlement addressing in Yanbian Area

Geospatial Information , 2015 (3) : 11+109 -111

[本文引用: 1]

[11]

王承礼 . 吉林敦化牡丹江上游渤海遗址调查记

[J]. 考古 , 1962 (11) : 29 -34+38

[本文引用: 1]

Wang Chengli . Investigation of Bohai Site in the upper reaches of Mudan River, Dunhua, Jilin Province

Archaeology , 1962 (11) : 29 -34+38

[本文引用: 1]

[12]

Clark P J, Evans F C . Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations

[J]. Ecology , 1954 , 35 (4 ): 445 -453

DOI:10.2307/1931034

[本文引用: 1]

[13]

Pinder D A, Witherick M E . Neares-neighbour analysis of linear point patterns

[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie , 2008 , 64 (3 ): 160 -163

[本文引用: 1]

[14]

Ebdon D . On the underestimation inherent in the commonly used formulae

[J]. Area , 1976 , 8 (3 ): 165 -169

[本文引用: 1]

[15]

阮浩波, 王乃昂, 牛震敏, 等 . 毛乌素沙地汉代古城遗址空间格局及驱动力分析

[J]. 地理学报 , 2016 , 71 (5 ): 873 -882

DOI:10.11821/dlxb201605015

[本文引用: 1]

Ruan Haobo, Wang Nai'ang, Niu Zhenmin et al . Spatial pattern of ancient city sites and its driving forces in Mu Us Sandy Land during Han Dynasty

Acta Geographica Sinica , 2016 , 71 (5 ): 873 -882

DOI:10.11821/dlxb201605015

[本文引用: 1]

[16]

张一 . 河南黄河区域文化遗产时空间分布特征——以不可移动文物为例

[J]. 地域研究与开发 , 2021 , 40 (6 ): 160 -165,176

DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2021.06.027

Zhang Yi . Temporal and spatial distribution characteristics of the cultural heritage of the Yellow River in Henan Province: Taking immovable cultural relics as example

Areal Research and Development , 2021 , 40 (6 ): 160 -165,176

DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2021.06.027

[17]

王芳, 张小雷, 杨兆萍, 等 . 历史时期伊犁河谷文化遗址时空特征及驱动力分析

[J]. 地理学报 , 2015 , 70 (5 ): 796 -808

DOI:10.11821/dlxb201505010

Wang Fang, Zhang Xiaolei, Yang Zhaoping et al . Spatio-temporal characteristics of cultural sites and an analysis of their driving forces in the Ili River Valley in historical periods

Acta Geographica Sinica , 2015 , 70 (5 ): 796 -808

DOI:10.11821/dlxb201505010

[18]

王长松, 段蕴歆, 张然 . 历史时期黄河流域城市空间格局演变与影响因素

[J]. 自然资源学报 , 2021 , 36 (1 ): 69 -86

DOI:10.31497/zrzyxb.20210105

Wang Changsong, Duan Yunxin, Zhang Ran . Spatial pattern evolution of cities and influencing factors in the historical Yellow River Basin

Journal of Natural Resources , 2021 , 36 (1 ): 69 -86

DOI:10.31497/zrzyxb.20210105

[19]

黄银洲, 王乃昂, 付娇, 等 . 鄂尔多斯高原秦汉遗址空间分布及环境指示意义

[J]. 地理研究 , 2018 , 37 (11 ): 2165 -2176

[本文引用: 1]

Huang Yinzhou, Wang Nai'ang, Fu Jiao et al . Distribution of archaeological sites on the Ordos Plateau over Qin and Han dynasties and its environmental significance

Geographical Research , 2018 , 37 (11 ): 2165 -2176

[本文引用: 1]

[20]

魏国忠, 朱国忱, 郝庆云. 渤海国史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006.

[本文引用: 2]

Wei Guozhong, Zhu Guochen, Hao Qingyun. Bohai national history. Beijing: China Social Sciences Press, 2006.

[本文引用: 2]

[21]

金石柱, 李东辉 . 地理学视角下的渤海史研究

[J]. 延边大学学报(社会科学版) , 2013 (4) : 19 -26+48

[本文引用: 1]

Jin Shizhu, Li Donghui . The introduction of geographical perspective to the research on Bohai history

Journal of Yanbian University (Social Sciences) , 2013 (4) : 19 -26+48

[本文引用: 1]

[22]

金毓黻. 渤海国志长编[M]. 长春: 《社会科学战线》杂志社, 1982.

[本文引用: 1]

Jin Yufu. Compiled by the director of Bohai Guozhi. Changchun: Social Science Front Magazine, 1982.

[本文引用: 1]

[24]

刘大平, 孙志敏. 渤海国建筑形制与上京城宫殿建筑复原研究[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2018.

[本文引用: 1]

Liu Daping, Sun Zhimin. Research on the architectural form of Bohai State and the Aestoration of Palace Buildings in Shangjing. Harbin: Harbin Institute of Technology Press, 2018.

[本文引用: 1]

[25]

孙进己, 冯永谦. 中国考古集成·东北卷两晋至隋唐[M]. 北京: 北京出版社,1996.

[本文引用: 1]

Sun Jinji, Feng Yongqian. Chinese archaeological integration (Northeast volume, Jin Dynasty to Sui and Tang Dynasty). Beijing: Beijing Publishing House, 1996.

[本文引用: 1]

[26]

马一虹. 靺鞨、渤海与周边国家、部族关系史研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社,2011.

[本文引用: 2]

Ma Yihong. A study on the relationship between the Balhae, Bohai and their neighboring countries and tribes.Beijing: China Social Sciences Press,2011.

[本文引用: 2]

[28]

毕硕本, 郭文政, 闾国年 . 郑洛地区史前聚落遗址坡向坡度分析

[J]. 测绘科学 , 2010 , 36 (6 ): 139 -141

[本文引用: 1]

Bi Shuoben, Guo Wenzheng, Lv Guonian . Aspect and slope analysis of prehistoric settlement sites in Zhengzhou-Luoyang region

Science of Survey and Mapping , 2010 , 36 (6 ): 139 -141

[本文引用: 1]

[29]

郭沫若. 郭沫若全集历史编5: 管子集校(一)[M]. 北京: 人民出版社, 1984: 148-149.

[本文引用: 1]

Guo Moruo, History of Guo Moruo’s complete works series 5: Centralized correction of Guan Zi (I). Beijing: People’s Publishing House, 1984: 148-149.

[本文引用: 1]

[30]

黑龙江省文物考古研究所. 渤海上京城[M]. 北京: 文物出版社, 2009.

[本文引用: 3]

Heilongjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology. Bohai Shangjing City. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2009.

[本文引用: 3]

[31]

吉林省地方志编纂委员会. 吉林省志. 卷四十三文物志[M]. 长春: 吉林人民出版社, 1991.

[本文引用: 3]

Jilin Local Chronicles Compilation Committee. Annals of Jilin Province (Volume 43). Changchun: Jilin People’s Publishing House, 1991.

[本文引用: 3]

[32]

魏存成. 黑龙江东宁县大城子渤海墓发掘简报[J]. 考古, 1982(3): 275-280.

[本文引用: 1]

[Wei Cuncheng. Excavation of Bohai Tomb in Dachengzi of Dongning County in Heilongjiang Province [J] Archaeology, 1982 (3): 275-280

[本文引用: 1]

[33]

朱尖 . 唐鸿胪井刻石铭文著录与研究的几个问题

[J]. 中国边疆史地研究 , 2019 , 29 (3 ): 92 -103+215

[本文引用: 1]

Zhu Jian . Some questions on the transcriptions and studies of Honglu Jing stele inscription of the Tang Dynasty

China’s Borderland History and Geography Studies , 2019 , 29 (3 ): 92 -103+215

[本文引用: 1]

[34]

李健才, 陈相伟 . 渤海的中京和朝贡道

[J]. 北方论丛 , 1982 (1) : 72 -78

[本文引用: 1]

Li Jiancai, Chen Xiangwei . The middle capital of Bohai and tributary road

The Northern Forum , 1982 (1) : 72 -78

[本文引用: 1]

[35]

刘海洋. 唐代渤海国对外交通与东北亚商贸往来[N]. 中国社会科学报, 2018-10-22(8)

[本文引用: 2]

Liu Haiyang. Bohai state’s foreign transportation and trade exchanges in Northeast Asia in the Tang Dynasty. China Social Science Newspaper, 2018-10-22(8).

[本文引用: 2]

[36]

崔顺子 . 唐代渤海时期“日本道”和珲春地区的开发

[J]. 内蒙古文物考古 , 1997 98 -102

[本文引用: 1]

Cui Shunzi . The development of "Japan Road" and Hunchun area in Bohai Period of Tang Dynasty

Steppe Cultural Relics , 1997 98 -102

[本文引用: 1]

[37]

杨雨舒, 蒋戎. 唐代渤海国五京研究[M]. 香港: 亚洲出版社, 2008.

[本文引用: 3]

Yang Yushu, Jiang Rong. Study on the five capitals of Bohai state in Tang Dynasty. Hong Kong: Asia Press, 2008.

[本文引用: 3]

湖北旧石器至战国时期人类遗址分布与环境的关系

1

2007

... 古城遗址是一座城市历史的标本,是历史文化信息的重要载体.古城遗址的分布具有内在的地理空间特征,这些特征与自然环境和人类的活动有着密不可分的关系,并且在长期的人地关系作用下形成和确立[1 ] .研究古城址的空间格局,一方面可以了解一个地区人地关系的演变,另一方面有利于今后对古城遗址的保护和开发. ...

湖北旧石器至战国时期人类遗址分布与环境的关系

1

2007

... 古城遗址是一座城市历史的标本,是历史文化信息的重要载体.古城遗址的分布具有内在的地理空间特征,这些特征与自然环境和人类的活动有着密不可分的关系,并且在长期的人地关系作用下形成和确立[1 ] .研究古城址的空间格局,一方面可以了解一个地区人地关系的演变,另一方面有利于今后对古城遗址的保护和开发. ...

5

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

... [2 ],主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

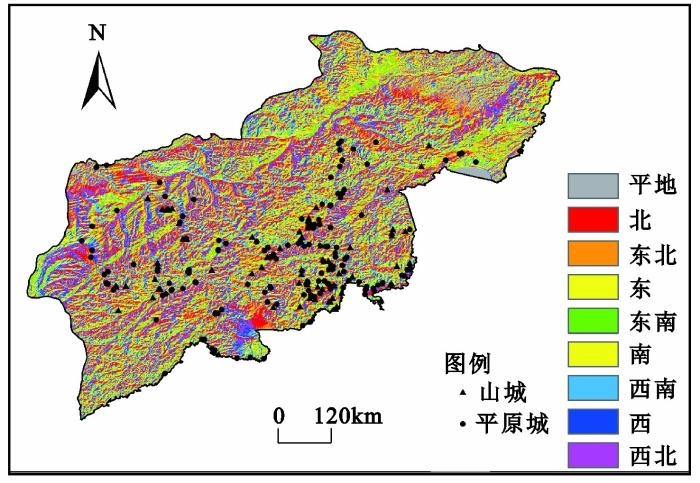

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

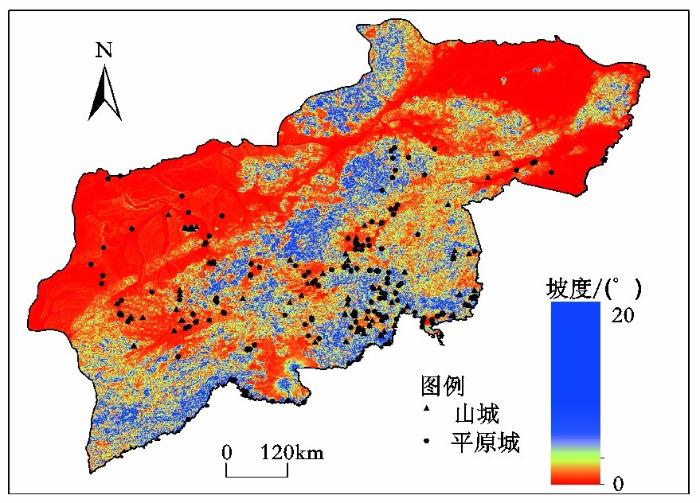

... 根据表2 可知,东北地区唐朝渤海古城遗址在各个坡度段均有分布,分布在坡度0~3°的遗址最多,有91个,占古城总量的38.9%;坡度在15°以上的古城最少,有13个,占古城总量的5.6%.随着坡度的升高,唐朝渤海国平原城址的数量在减少.山城址的平均坡度(8.5°)较平原城址的平均坡度(2.6°)高,有利于御敌和防守.根据《新唐书·渤海传》得知,渤海国“俗所贵者,太白山之菟,南海之昆布,栅城之豉,扶余之鹿……果有丸都之李,乐游之梨”[2 ] .唐朝渤海国的物产较为丰富,且其物产中的菟、鹿、李、梨等多出自林地,因此可推断渤海国畜牧业及狩猎业也较为发达,而渤海国仍有23.1%的古城址位于不太适宜甚至非常不适宜农耕的坡度,这些居民可能就是以狩猎或者畜牧业为主要生活来源. ...

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

5

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

... [2 ],主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

... 根据表2 可知,东北地区唐朝渤海古城遗址在各个坡度段均有分布,分布在坡度0~3°的遗址最多,有91个,占古城总量的38.9%;坡度在15°以上的古城最少,有13个,占古城总量的5.6%.随着坡度的升高,唐朝渤海国平原城址的数量在减少.山城址的平均坡度(8.5°)较平原城址的平均坡度(2.6°)高,有利于御敌和防守.根据《新唐书·渤海传》得知,渤海国“俗所贵者,太白山之菟,南海之昆布,栅城之豉,扶余之鹿……果有丸都之李,乐游之梨”[2 ] .唐朝渤海国的物产较为丰富,且其物产中的菟、鹿、李、梨等多出自林地,因此可推断渤海国畜牧业及狩猎业也较为发达,而渤海国仍有23.1%的古城址位于不太适宜甚至非常不适宜农耕的坡度,这些居民可能就是以狩猎或者畜牧业为主要生活来源. ...

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

吉林省渤海遗存调查概述

1

2019

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

吉林省渤海遗存调查概述

1

2019

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

吉林和龙西古城城址2007?2009年发掘简报

1

2016

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

吉林和龙西古城城址2007?2009年发掘简报

1

2016

... 公元698年,靺鞨族首领大祚荣在东牟山(即今吉林敦化市附近六顶山)建立了一个地方政权,史称渤海国[2 ] .在唐代渤海建国前,其先民“居无室庐,负山水坎地,梁木其上,覆以土,以丘冢然”[2 ] ,主要居住建筑是半地穴式的房屋.在唐文化的影响下,渤海建筑形式和行政区划发生巨大变化,这为后人留下了大量的古城遗址.以往对于唐朝渤海国古城遗址的研究主要运用历史文献的方法,通过考古发掘,相互印证唐朝渤海国古城的方位、布局形式及其居住建筑等[3 ~5 ] ,但对于渤海古城的分布特征缺少整体认识.本文应用GIS技术进行历史地理方面的研究,并与相关历史文献相结合,以期更深刻的了解唐朝渤海国时期的政治、经济和文化等多方面的信息,为探讨渤海时期东北地区的社会发展提供历史方面的依据,并丰富东北历史地理的分析实证. ...

1

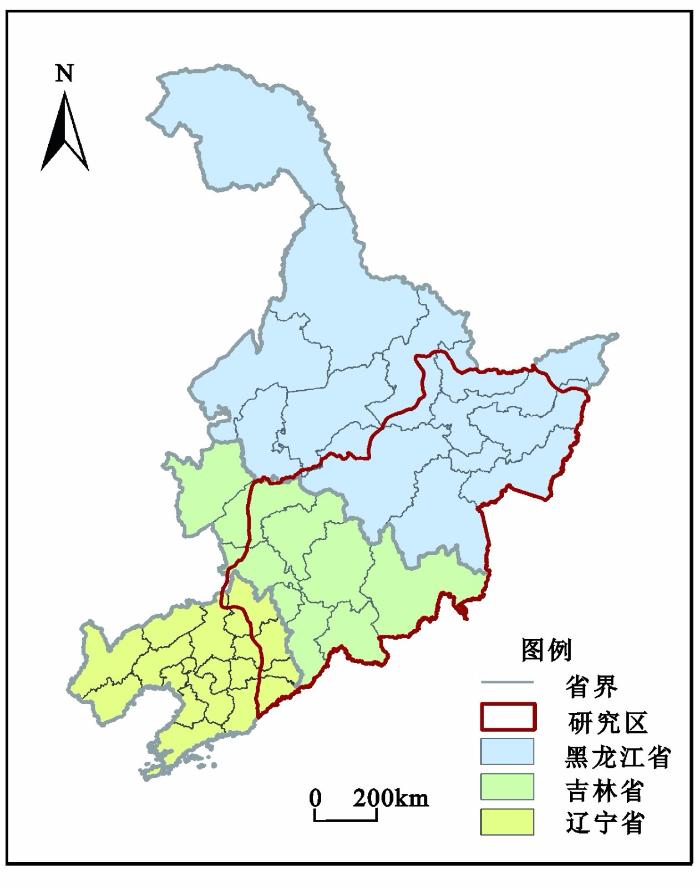

... 本文东北地区是指黑龙江、吉林、辽宁三省.它由大兴安岭、小兴安岭、张广才岭和长白山等主要山脉构成外围,东北平原被环绕其中.这一地区自旧石器时代早期开始就有人类活动.隋唐时期,夫余及高丽王国相继灭亡,中原王朝统治深入东北腹地,但靺鞨族崛起,建立了渤海国[6 ] . ...

1

... 本文东北地区是指黑龙江、吉林、辽宁三省.它由大兴安岭、小兴安岭、张广才岭和长白山等主要山脉构成外围,东北平原被环绕其中.这一地区自旧石器时代早期开始就有人类活动.隋唐时期,夫余及高丽王国相继灭亡,中原王朝统治深入东北腹地,但靺鞨族崛起,建立了渤海国[6 ] . ...

2

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

2

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

中国近五千年来气候变迁的初步研究

2

1973

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

中国近五千年来气候变迁的初步研究

2

1973

... 唐朝渤海国在其鼎盛时期疆域辽阔,包括现在的中国东北地区、朝鲜半岛北部和俄罗斯沿海州地区[7 ] .其在中国东北地区的分布情况如图1 ,该地区处于东北平原之上,河流较多,四季分明.唐朝时中国大部分地区气候比较温暖,处于中国近5 000 a来第二次寒冷期到第三次温暖期的过渡时期[8 ] ,渤海国自然环境较如今更为优越,物产丰富,故《新唐书》称其为“海东盛国”[2 ] . ...

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

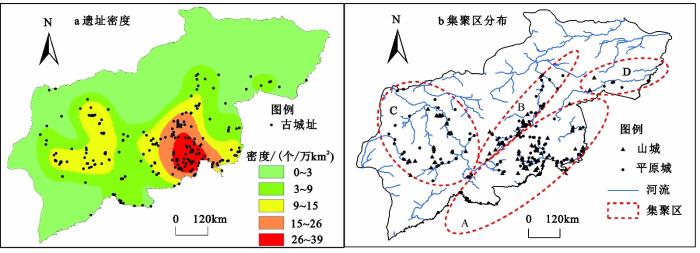

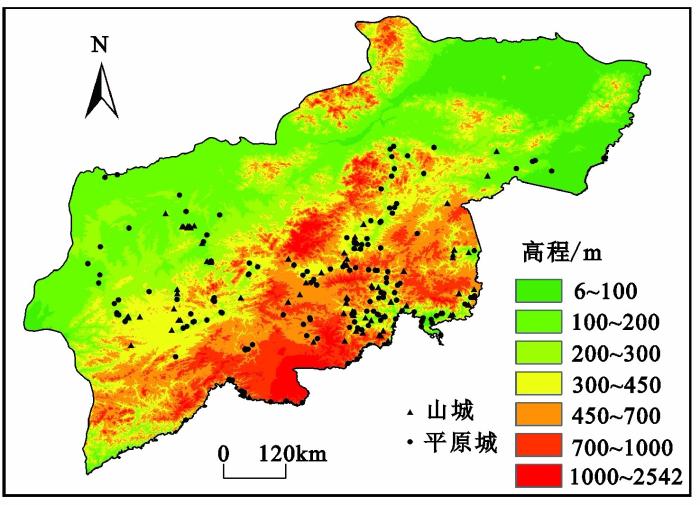

2

... 本文的234座唐朝渤海国古城遗址是由研究区各县志等历史文献及考古发掘报告组成[9 ~11 ] ,包括145座平原城和89座山城.根据各个古城址的位置记载,利用百度地图获取经纬度,运用地理空间数据云获取东北地区90 m分辨率的SRTM DEM数据、行政区划图及水系图,在ArcGIS 10.2软件中进行配准和矢量化处理,以此揭示唐朝渤海国人类生活与自然和人文因素之间的相互作用. ...

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

2

... 本文的234座唐朝渤海国古城遗址是由研究区各县志等历史文献及考古发掘报告组成[9 ~11 ] ,包括145座平原城和89座山城.根据各个古城址的位置记载,利用百度地图获取经纬度,运用地理空间数据云获取东北地区90 m分辨率的SRTM DEM数据、行政区划图及水系图,在ArcGIS 10.2软件中进行配准和矢量化处理,以此揭示唐朝渤海国人类生活与自然和人文因素之间的相互作用. ...

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

延边地区渤海国聚落址现状分析

1

2015

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

延边地区渤海国聚落址现状分析

1

2015

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

吉林敦化牡丹江上游渤海遗址调查记

1

1962

... 本文的234座唐朝渤海国古城遗址是由研究区各县志等历史文献及考古发掘报告组成[9 ~11 ] ,包括145座平原城和89座山城.根据各个古城址的位置记载,利用百度地图获取经纬度,运用地理空间数据云获取东北地区90 m分辨率的SRTM DEM数据、行政区划图及水系图,在ArcGIS 10.2软件中进行配准和矢量化处理,以此揭示唐朝渤海国人类生活与自然和人文因素之间的相互作用. ...

吉林敦化牡丹江上游渤海遗址调查记

1

1962

... 本文的234座唐朝渤海国古城遗址是由研究区各县志等历史文献及考古发掘报告组成[9 ~11 ] ,包括145座平原城和89座山城.根据各个古城址的位置记载,利用百度地图获取经纬度,运用地理空间数据云获取东北地区90 m分辨率的SRTM DEM数据、行政区划图及水系图,在ArcGIS 10.2软件中进行配准和矢量化处理,以此揭示唐朝渤海国人类生活与自然和人文因素之间的相互作用. ...

Distance to nearest neighbor as a measure of spatial relationships in populations

1

1954

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

Neares-neighbour analysis of linear point patterns

1

2008

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

On the underestimation inherent in the commonly used formulae

1

1976

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

毛乌素沙地汉代古城遗址空间格局及驱动力分析

1

2016

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

毛乌素沙地汉代古城遗址空间格局及驱动力分析

1

2016

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

河南黄河区域文化遗产时空间分布特征——以不可移动文物为例

0

2021

河南黄河区域文化遗产时空间分布特征——以不可移动文物为例

0

2021

历史时期伊犁河谷文化遗址时空特征及驱动力分析

0

2015

历史时期伊犁河谷文化遗址时空特征及驱动力分析

0

2015

历史时期黄河流域城市空间格局演变与影响因素

0

2021

历史时期黄河流域城市空间格局演变与影响因素

0

2021

鄂尔多斯高原秦汉遗址空间分布及环境指示意义

1

2018

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

鄂尔多斯高原秦汉遗址空间分布及环境指示意义

1

2018

... 最近邻分析法是1954年由生态学家Clark提出的,最早被应用在种群分布格局分析中[12 ] .后来被Pinder [13 ] 和Ebdon [14 ] 改进,使之可以评估任意空间点的分布.目前已被国内学者广泛应用于历史遗迹的聚类分析中[15 ~19 ] . ...

2

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

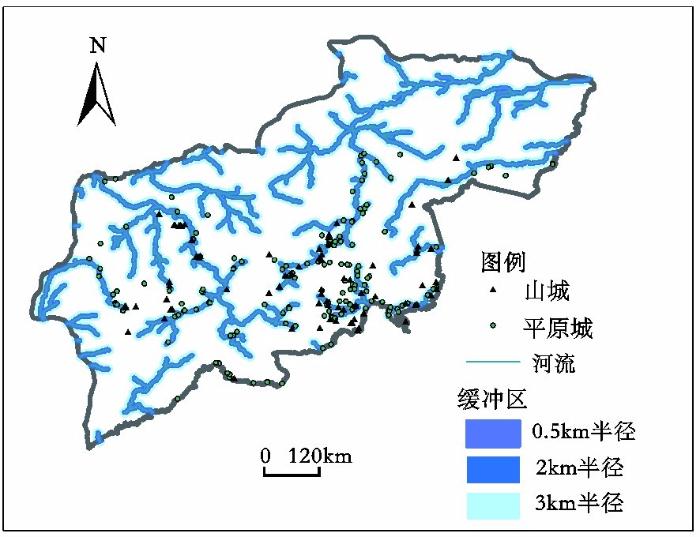

... 唐朝渤海国十分重视农业,生活用水和农业灌溉都需要离河流较近以方便取水[20 ] ,但是如果距离太近容易遭受洪涝灾害.研究发现,平原城距离河岸平均距离479.3 m,山城距离河岸平均距离515.6 m.由表4 可知,200~400 m之内的城池最多,为47座,占比20.1%,符合唐朝渤海国的选址需要.但是也有一些城址距离河流较远,可能该地区有水井等水源,受河流影响弱. ...

2

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

... 唐朝渤海国十分重视农业,生活用水和农业灌溉都需要离河流较近以方便取水[20 ] ,但是如果距离太近容易遭受洪涝灾害.研究发现,平原城距离河岸平均距离479.3 m,山城距离河岸平均距离515.6 m.由表4 可知,200~400 m之内的城池最多,为47座,占比20.1%,符合唐朝渤海国的选址需要.但是也有一些城址距离河流较远,可能该地区有水井等水源,受河流影响弱. ...

地理学视角下的渤海史研究

1

2013

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

地理学视角下的渤海史研究

1

2013

... 该区域分布111座古城遗址,占遗址总量的47.43%,是东北地区渤海古城址的主要分布区.唐朝渤海国设立五京,其中,中京显德府、东京龙原府和西京鸭渌府均在该区[9 ,20 ] .该地区古城遗址分布靠近都城且最为密集,可见渤海国是沿政治和经济活动的中心线设城布局.该区纬度较研究区其它区域低,温度相对较高,气候区位优势对该区也产生了一定影响[21 ] .该区地势平坦、土质肥沃,珲春平原、海兰江流域的河谷平原在此分布,适宜建立大的都市和城镇. ...

1

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

1

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

牡丹江流域早期考古学文化与古代民族的遗迹

1

2016

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

牡丹江流域早期考古学文化与古代民族的遗迹

1

2016

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

1

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

1

... 该区域分布47座古城遗址,占遗址总量的20.09%,其古城遗址分布于京城影响区(A)的北部.牡丹江在唐称为“忽汗河”,是靺鞨人的发祥地[22 ] .牡丹江上游地区多为山城,中游支流纵横,是肥沃的宁安盆地,水路交通条件便利,渤海上京龙泉府坐落在这里[23 ,24 ] .该区的古城遗址基本围绕着牡丹江分布,因此水文区位优势对该区影响较大. ...

1

... 该区域分布69座古城遗址,占遗址总量的29.49%,是4个区域中古城遗址分布第二大的地区.其内古城遗址分布跨度大,密度低.由于西部紧邻宿敌契丹,山城分布较多,军事防御对该区影响较大.渤海与唐贸易往来的营州道和渤海西行契丹的交通古道是本地区的交通区位优势[25 ] .松花江和辽河流经本区,绝大部分古城临河分布. ...

1

... 该区域分布69座古城遗址,占遗址总量的29.49%,是4个区域中古城遗址分布第二大的地区.其内古城遗址分布跨度大,密度低.由于西部紧邻宿敌契丹,山城分布较多,军事防御对该区影响较大.渤海与唐贸易往来的营州道和渤海西行契丹的交通古道是本地区的交通区位优势[25 ] .松花江和辽河流经本区,绝大部分古城临河分布. ...

2

... 该区域分布7座古城遗址,占遗址总量的2.99%,其古城遗址分布于牡丹江流域集聚区(B)的东北部,是4个区域中古城遗址分布最少的地区.该区域的纬度相对较高,温度较低.在唐朝时期,该区紧邻北部边疆,通往北部的黑水靺鞨路对该区具有一定的交通区位影响[26 ] .唐朝渤海国建立之初,与黑水靺鞨此路进行商贸往来,后来随着一方的强大,双方对峙[26 ] ,唐朝渤海国在此设立府州,是重要的军事防御地区,此路可能用于战争.该区城址多分布在三江平原之上,且距湄沱湖较近,地形及穆棱河对其也有一定的影响. ...

... [26 ],唐朝渤海国在此设立府州,是重要的军事防御地区,此路可能用于战争.该区城址多分布在三江平原之上,且距湄沱湖较近,地形及穆棱河对其也有一定的影响. ...

2

... 该区域分布7座古城遗址,占遗址总量的2.99%,其古城遗址分布于牡丹江流域集聚区(B)的东北部,是4个区域中古城遗址分布最少的地区.该区域的纬度相对较高,温度较低.在唐朝时期,该区紧邻北部边疆,通往北部的黑水靺鞨路对该区具有一定的交通区位影响[26 ] .唐朝渤海国建立之初,与黑水靺鞨此路进行商贸往来,后来随着一方的强大,双方对峙[26 ] ,唐朝渤海国在此设立府州,是重要的军事防御地区,此路可能用于战争.该区城址多分布在三江平原之上,且距湄沱湖较近,地形及穆棱河对其也有一定的影响. ...

... [26 ],唐朝渤海国在此设立府州,是重要的军事防御地区,此路可能用于战争.该区城址多分布在三江平原之上,且距湄沱湖较近,地形及穆棱河对其也有一定的影响. ...

关于渤海历史考古的两个问题

1

2001

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

关于渤海历史考古的两个问题

1

2001

... 研究区属于温带季风气候,四季分明、雨热同季,是人类在东北较早栖息和开发的重要地区之一.在唐代渤海国时期,该区域处于中国历史的第三次温暖期(600~1 000 AD),气候特别温暖湿润,连年风调雨顺,自然灾害较少[8 ] .粟末靺鞨等部比北部居民具有更为有利的自然条件,因此能比其北部的族人发展更快,并由奴隶制发展到封建制,建立渤海国.唐朝渤海国地区具有相对于今天更为优越的地表水条件,湖沼面积更大,区内环境适宜人们耕种生活和筑城[27 ] ,这种气候类型对于渤海国的存在和发展是有利的.不可否认的是气候对于渤海国建筑具有显著的影响,由于东北地区的冬季寒冷且漫长,渤海的建筑墙体多为厚重保温的土坯墙,采暖体系也经历了从简单到复杂的过程[10 ] . ...

郑洛地区史前聚落遗址坡向坡度分析

1

2010

... 地面坡度对居民用地选择的影响是多方面的.通过东北地区DEM数据生成坡度图(图4 ),然后利用ArcGIS提取不同坡度范围内的古城址数目,分析古城分布与坡度的关系.根据毕硕本等[28 ] 对坡度的分类方法,可以将坡度分为6个等级:非常适宜人类居住(0~3°)、较为适宜人类居住的坡度(3°~6°)、适宜人类居住的坡度(6°~9°)、不太适宜人类居住的坡度(9°~12°)、不适宜人类居住的坡度(12°~15°)和非常不适宜人类居住的坡度(15°以上). ...

郑洛地区史前聚落遗址坡向坡度分析

1

2010

... 地面坡度对居民用地选择的影响是多方面的.通过东北地区DEM数据生成坡度图(图4 ),然后利用ArcGIS提取不同坡度范围内的古城址数目,分析古城分布与坡度的关系.根据毕硕本等[28 ] 对坡度的分类方法,可以将坡度分为6个等级:非常适宜人类居住(0~3°)、较为适宜人类居住的坡度(3°~6°)、适宜人类居住的坡度(6°~9°)、不太适宜人类居住的坡度(9°~12°)、不适宜人类居住的坡度(12°~15°)和非常不适宜人类居住的坡度(15°以上). ...

1

... 在中国古代,水源是城市选址的重要参考因素.《管子·乘马》中,就曾提到“高毋近旱而水用足,低毋近水而沟防省”,这说明水源对于城市的生活和军事都有重要影响[29 ] .东北地区河流较多,共有七大河流,分属松花江和辽河流域两大水系,季节性较强,降水是主要的水资源补给.由于降水量分布不均匀,水资源也呈现出东多西少的情况.将东北地区的水系图导入ArcGIS软件,分别对河流做出了各级缓冲区,再将唐朝渤海古城址的位置与之叠加,得到唐渤海古城遗址的河流缓冲区(图6 ). ...

1

... 在中国古代,水源是城市选址的重要参考因素.《管子·乘马》中,就曾提到“高毋近旱而水用足,低毋近水而沟防省”,这说明水源对于城市的生活和军事都有重要影响[29 ] .东北地区河流较多,共有七大河流,分属松花江和辽河流域两大水系,季节性较强,降水是主要的水资源补给.由于降水量分布不均匀,水资源也呈现出东多西少的情况.将东北地区的水系图导入ArcGIS软件,分别对河流做出了各级缓冲区,再将唐朝渤海古城址的位置与之叠加,得到唐渤海古城遗址的河流缓冲区(图6 ). ...

3

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...

3

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...

3

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...

3

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...

1

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

1

... 如果没有生产力的恢复和发展,就无法继续维持武力征伐的需要,也不可能建立起一个完善的国家统治机器.唐朝渤海国内部包含农业、渔猎和狩猎区,历史基础、民族构成和自然环境差异较大[7 ] ,农耕民族与游牧民族的生活习惯、物质文化的交流融合亦影响着该区域整体景观和城市建置格局.渤海国各地的社会经济状况发展不平衡,但以农业为主.农民在平原上建城以便于取水和种植粟、麦、豆、稻等作物.畜牧业则在山区饲养猪、马、牛、羊等.渤海国手工业相当发达,尤以纺织、陶瓷、冶炼、造船等部门突出.上京城和河南屯城址均出土过代表渤海国农业铁器进步的铧[30 ] .在西古城遗址东400 m处还发现了冶铁痕迹[31 ] ,在今黑龙江省东宁县大城子古城出土有铜炼渣和大量的铜器[32 ] ,说明这里有居民冶炼铜业并且生产生活.在与周边地区的往来中,唐朝渤海国的6条对外交通路线是经济繁荣和文化交流的最好证明. ...

唐鸿胪井刻石铭文著录与研究的几个问题

1

2019

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

唐鸿胪井刻石铭文著录与研究的几个问题

1

2019

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

渤海的中京和朝贡道

1

1982

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

渤海的中京和朝贡道

1

1982

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

2

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

2

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

唐代渤海时期“日本道”和珲春地区的开发

1

1997

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

唐代渤海时期“日本道”和珲春地区的开发

1

1997

... 在渤海国中后期,以上京龙泉府为中心的基本干线道路网建设日臻成熟,形成了较为完善的水陆交通运输体系,城市交通比较发达,方便平原城修筑在交通便利的沃野平原.除了内部交通体系完备,渤海国还有6条对外的交通要道[33 ] .营州道是渤海国由陆路通往中原的重要路线,迄今发现的渤海石湖古城、龙潭山山城和东团山山城是当年交通繁荣的佐证[34 ] .鸭渌朝贡道也是相对唐朝而言的渤海国道,在渤海国二百余年的历史上,渤海国入唐朝贡和唐朝出使渤海国绝大多数是通过这条路线进行,渤海国与唐朝的普通人员来往和物资交流主要也是通过这里,叆河尖古城、和龙西古城和獐项古城均是这条道路的交通要冲.日本道为渤海国和日本的经济文化交流发挥了重要作用[35 ] .在755年之前,太阳城、城子山山城和河龙古城是这条道路上的重要枢纽,755年迁都之后,汪清县的龙泉坪古城等在这条路上扮演着重要角色[36 ] .新罗道和契丹道分别是南入新罗和西行契丹的交通古道,它们的主要用途是渤海国的开疆扩土和军事战略,栅城、萨其城、苏密城、八棵树古城是此二路的重要支点.除这五条道路外,《新唐书·地理志》记载,上京城还有通往黑水靺鞨的道路,“其北经德理镇,至南黑水靺鞨千里”[2 ] ,这是渤海国征服、统治北方诸部的重要通道. ...

3

... 都城是政权或国家推行其统治的中心.渤海国仿照唐制领有五京,并将它们的所在地作为封建统治的据点[37 ] .建都之后,渤海国成立与都城配套的其它行政区域城市及机构.随着渤海社会经济的发展和政洽的巩固,五京成为中央和地方的政治、经济、军事上的统治中心,是“海东盛国”时期的繁盛城镇,五京的建置对其它中小城址的构建具有辐射和带动作用. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...

3

... 都城是政权或国家推行其统治的中心.渤海国仿照唐制领有五京,并将它们的所在地作为封建统治的据点[37 ] .建都之后,渤海国成立与都城配套的其它行政区域城市及机构.随着渤海社会经济的发展和政洽的巩固,五京成为中央和地方的政治、经济、军事上的统治中心,是“海东盛国”时期的繁盛城镇,五京的建置对其它中小城址的构建具有辐射和带动作用. ...

... 上京龙泉府作为都城长达162 a,是当时中国与亚洲的第三大城市,渤海国建立后逐渐形成了以上京龙泉府为中心的东北亚经济区.中京显德府是唐朝渤海国的第二座都城,位于渤海国的腹地,也是上京龙泉府与东京龙原府、西京鸭渌府和南京南海府之间往来的重要枢纽[30 ] .据统计,位于今吉林省东部的7个市县中,属于中京显德府管辖范围的渤海国古城址、遗址就有107处[31 ] .东京龙原府为渤海国的第四座都城.贞元元年(785年),大钦茂将都城迁到东京龙原府,在东南部大面积种植小麦、黄豆、亚麻、玉米等农作物.同时注重生产加工,使得农业发展迅速.其周围城市和村镇的分布比较密集,温特赫部城、萨其城、城墙砬子山城等城镇规模较大.东京和南京靠近或面临大海,是渤海国与日本友好往来的水陆路中转站.西京鸭渌府位于鸭渌朝贡道水陆路转换的起讫点上,是渤海国与唐朝友好往来的主要中转站[35 ] .五京附近不仅有许多渤海时期的其他古城,还有庙宇、村落址和墓葬遗址.随着渤海国的五京、十五府、六十二州、一百三十余县的陆续建成,唐代东北地区出现了星罗棋布的城市和村镇,分布日趋合理,从而形成了比较完善的城市体系[37 ] . ...

... 唐朝渤海国在西有契丹制约,南有宿敌新罗,北有黑水靺鞨的抗衡,因此其不得不加强军事力量.在中国东北地区渤海国建有89座山城,占城址总数的38.03%.渤海国的山城亦称平原城的卫城,这些山城的修筑是依渤海国所处的地理形势和军事上的需要,在平原城附近的山峦上建造的.它们多以石筑城墙坐落在当时的交通要道上,十分坚固险要.山城亦是战争时期临时避难所,难攻易守,有利于御敌和防守.在今牡丹江市镜泊乡北方发现了镜泊湖江段长城,坐落在镜泊湖周围山上的城子后山城、重唇河山城、城墙砬子山城均为渤海国早期的御敌山城,可能用于防御北方强大的黑水靺鞨[30 ] .扶余府为渤海西部边地重镇,是通往契丹的咽喉要地,常驻重兵以防备契丹[31 ] ,所以在扶余府故地构筑有较多山城.抚松新安古城即为当时丰州治所,是渤海“朝贡道”上的险要城池,为连接渤海都城与唐朝都城长安的重要纽带[37 ] ,充当扼守交通要冲的军事重镇. ...