《中国流动人口发展报告2018》显示,2017年流动人口数量达到2.44亿[1]。面对大规模的流动人口涌入城市,如何促进有能力在流入地稳定就业和生活的流动人口实现市民化是“十四五”时期新型城镇化建设亟待解决的关键问题之一。其中,住房是促进流动人口定居城镇的重要切入点。然而流动人口对城市的经济增长做出了巨大贡献,却未能在流入地城市购房安居,租房仍是流动人口的主要居住形式[2]。城市高企的房价及住房限购政策等因素不仅提升了流动人口在流入地城市的购房难度,从长期来看也会对流动人口的购房意愿产生负面影响[3]。在此背景下,关注流动人口在流入地城市的购房意愿对于高质量城镇化和流动人口市民化发展至关重要。

目前,关于流动人口住房问题的研究较多关注其住房现状以及住房结果的影响因素等[2~7]。随着社会经济的发展,流动人口在城市的居住条件得到改善,但是与本地人相比仍然差距较大。由于户籍制度障碍以及受自身住房支付能力的限制,租赁仍是流动人口的主要选择,只有少部分流动人口在流入地拥有住房,另有相当一部分的流动人口聚集在城中村来解决住房需求[4,5]。流动人口在流入地城市是否拥有住房不仅受到自身社会经济地位、重要的生命历程事件(如结婚、生子)和人口学特征等微观因素的影响,也受到流入地社会经济发展、住房市场环境等宏观因素的影响[6,7]。此外,研究发现单位性质、党员身份和户籍制度等制度因素仍对住房结果有影响[8]。

从空间异质性角度来看,已有研究发现不同区域的流动人口具有不同的思想观念、生活习俗、迁移动机等,且不同规模城市的经济发展水平、房价、城市公共服务等也不尽相同,这些因素在不同区域对流动人口购房意愿的影响程度存在差异[7,9,13~15]。Song Y J等分析了流动人口在不同规模城市的购房意愿,发现在二线城市流动人口购房意愿最高,而一线城市购房意愿最低[13]。王茂福等[4]基于区域差异视角,探究了经济地位预期、社会保障参等因素对流动人口购房意愿影响的差异,研究发现经济地位预期、社会保障参与对东部和中部地区流动人口的购房意愿有显著影响。总的来说,流动人口的购房意愿存在显著区域差异[3,14],影响流动人口购房意愿的因素在地理空间上也存在异质性[13],而这些空间差异表明在制定解决流动人口住房问题相关政策时需要因地制宜,但现有研究并未从空间异质性角度对流动人口购房意愿影响因素进行深入分析,也未探究不同因素对流动人口购房意愿的影响尺度是否存在差异。

综上,现有关于流动人口购房意愿的研究主要是对其分布差异及影响因素进行分析,多数采用的方法为Logistic模型、多层线性模型等[2,3,7,9,15],并未对流动人口购房意愿影响因素的空间异质性及其尺度差异进行探究。本研究采用了多尺度地理加权回归(multi-scale geographically weighted regression,MGWR)模型,其是地理加权回归(geographically weighted regression,GWR)模型的延伸。MGWR模型允许不同自变量与因变量的空间关系具有尺度异质性,即MGWR模型能够测量出不同因素对流动人口购房意愿影响在不同空间位置的变异性程度。对于影响因素的选取,基于已有研究,本研究从两个维度——流动人口特征和流入地城市特征构建分析框架。具体来看,① 已有研究发现,流动人口的人口学特征对流动人口的购房意愿产生显著影响[3,9,8,13],本研究选择年龄、性别、婚姻、受教育程度和户口类型等表征人口学特征。② 诸多研究表明流动次数少、省内流动、有随迁子女的流动人口在流入地购房意愿较高[9,10,13]。因此,本研究选取流动次数、是否跨省流动和是否有随迁子女3个变量反映流动人口的自身流动特征。③ 如前文所述,不同职业类型、职业身份、收入水平的流动人口购房意愿存在差异[3,10]。祝仲坤等、李君甫等研究发现流动人口家庭拥有的房产数量、是否享有流入地住房公积金,均会影响流动人口在流入地的购房意愿[8,11]。因此,本研究选取职业类型、职业身份、已购住房、住房公积金和月收入等变量来衡量流动人口的社会经济特征。④ 林李月等、董立男等研究发现流入地城市特征对流动人口流入地购房意愿产生显著影响[3,15]。同时,田明等对与流动人口购房意愿紧密关联的落户意愿的研究发现,流入地城市特征对其落户意愿有显著影响[16]。因此,本研究选取房价、人口密度、教育资源、医疗资源、公共财政支出等变量表征流入地城市特征。鉴于此,本研究基于2016年中国流动人口动态监测数据,运用MGWR模型对中国272个地级及以上城市流动人口流入地购房意愿影响因素的空间异质性进行剖析,旨在为解决流动人口在流入地城市住房问题和推进流动人口市民化提供政策依据。

1 数据来源和研究方法

1.1 数据来源

流动人口数据来源于2016年中国流动人口动态监测数据(CMDS)(

考虑到城市特征数据与流动人口购房意愿之间存在反向因果关系,如流动人口购房意愿可能会影响流入地的房价。为了规避反向因果关系带来的内生性问题,本研究借鉴相关研究[18],将城市特征数据滞后1 a,使用2015年城市数据表征流入地城市特征。根据Wind数据库(

1.2 变量选取

本研究中的因变量为流动人口在流入地的购房意愿。基于调查问卷中“您家打算在哪些地方购买住房呢?”这一问题,选择“打算在本地购买住房”这一选项的流动人口被认为在流入地有购房意愿。将流入地(地级市及以上城市)城市内有购房意愿的流动人口数量占该城市总样本的比例作为因变量。

表1 模型变量选取

Table 1

| 变量类型 | 变量名称 | 变量描述 | |

| 注:平均受教育年限计算方法借鉴文献[20]。 | |||

| 流动人口特征 | 人口学特征 | 年龄 | 城市流动人口平均年龄/岁 |

| 性别 | 流动人口性别比(男性比女性) | ||

| 婚姻 | 流动人口已婚比例/% | ||

| 受教育年限 | 流动人口平均受教育年限/a | ||

| 户口类型 | 流动人口农村户口比例/% | ||

| 流动特征 | 流动范围 | 流动人口跨省流动比重/% | |

| 流动次数 | 流动人口平均流动次数/次 | ||

| 随迁子女 | 流动人口随迁子女比例/% | ||

| 社会经济特征 | 职业类型 | 流动人口中管理技术类的比例/% | |

| 职业身份 | 流动人口中雇员的比例/% | ||

| 已购住房 | 流动人口中已购住房的比例/% | ||

| 住房公积金 | 流动人口在流入地拥有住房公积金的比例/% | ||

| 月收入 | 流动人口平均每月收入/元(对数处理) | ||

| 流入地城市特征 | 社会经济特征 | 房价 | 流入地住房价格/(元/m2) |

| 人口密度 | 流入地人口密度/(万人/km2) | ||

| 城市公共服务 | 教育资源 | 流入地每万小学生拥有小学数量/(个/万生) | |

| 医疗资源 | 流入地万人拥有医院数量/(个/万人) | ||

| 公共财政支出 | 流入地公共财政支出/万元(对数处理) | ||

1.3 研究方法

2 流动人口购房意愿的空间特征及影响因素空间异质性

2.1 流动人口购房意愿的空间特征

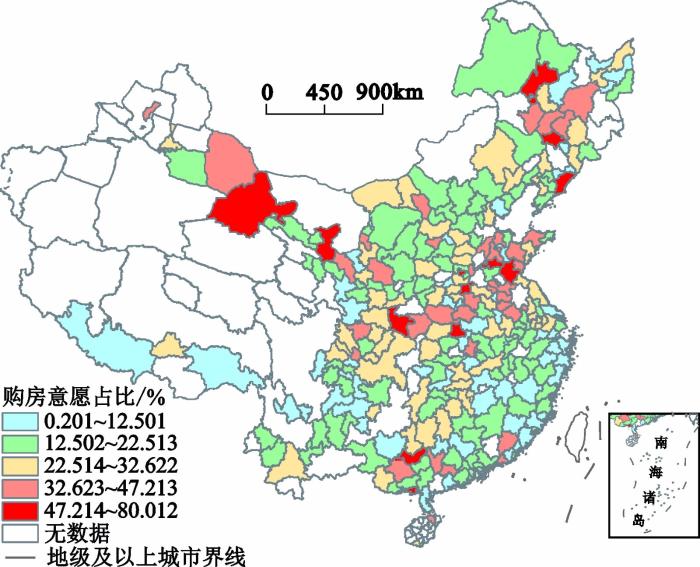

为了直观呈现中国城市流动人口流入地购房意愿的空间特征,本研究将272个地级及以上城市的购房意愿划分为5个层级(图1)。整体来看,流动人口在流入地的购房意愿偏低,均值仅为22.632%,其中购房意愿超过47%的城市(红色图例)仅有13个。从区域角度来看,流动人口在流入地的购房意愿存在较大空间差异,东北地区①(①根据国家统计局发布的《东西中部和东北地区划分方法》,样本城市划分为四大区域,其中东部为北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南所属城市;中部为山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南所属的城市;西部为内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆所属城市;东北为辽宁、吉林和黑龙江所属城市。)最高(26.392%),中西部地区次之,东部地区最低(20.651%)。同时,东部地区内部存在显著的差异,东南沿海城市流动人口流入地购房意愿偏低,而山东半岛城市群的购房意愿较高。东部地区流动人口的收入与高昂的房价差距较大,住房支付能力较差,降低了其购房意愿。此外,东部地区大城市多数实行了住房限购等政策[3],抑制了流动人口购房意愿。而东北地区的流动人口以近距离流动为主[25],加之相对低廉的房价提高了其住房支付能力,进而促进其在流入地的购房意愿。

图1

图1

流动人口流入地购房意愿的空间差异

审图号:GS(2019)1825(自然资源部监制),底图无修改;不含港澳台数据

Fig. 1

Spatial difference of floating population’s home purchase intention in China

2.2 流动人口购房意愿影响因素及其空间异质性

本研究采用3个模型分析中国流动人口流入地购房意愿影响因素的空间异质性。模型1为传统的OLS(ordinary least squares)模型;模型2为GWR模型,仅从局部尺度对影响因素的空间异质性进行探究,无法识别不同因素的尺度差异;模型3为MGWR模型,其允许各变量具有不同的带宽,有助于揭示不同因素与因变量之间的空间非平稳性(表2)。

表2 基于OLS、GWR和MGWR模型的回归结果

Table 2

| 变量名称 | 模型1:OLS模型 | 模型2:GWR模型 | 模型3:MGWR模型 | |||||||

| 带宽 | 带宽 | |||||||||

| 注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01水平上显著;不含港澳台数据。 | ||||||||||

| 常数项 | 0.565 | 0.942 | -0.007 | 0.652 | 262 | -0.019 | 0.311 | 271 | ||

| 年龄 | 0.003 | 1.041 | 0.037 | 0.471 | 262 | -0.028 | 1.022 | 117 | ||

| 性别 | 0.111 | 0.852 | 0.062 | 1.072 | 262 | 0.040 | 1.242 | 94 | ||

| 婚姻 | -0.149 | 1.341 | -0.071 | 0.863 | 262 | -0.146* | 1.931 | 271 | ||

| 受教育年限 | 0.132** | 3.752 | 0.282*** | 3.082 | 262 | 0.356** | 3.101 | 270 | ||

| 户口类型 | -0.225** | 2.431 | -0.192** | 2.401 | 262 | -0.160** | 2.171 | 89 | ||

| 流动范围 | -0.079** | 2.182 | -0.143 | 1.772 | 262 | -0.152** | 2.132 | 113 | ||

| 流动次数 | -0.082*** | 2.991 | -0.195** | 2.753 | 262 | -0.206*** | 3.502 | 98 | ||

| 随迁子女 | 0.213* | 2.981 | 0.295*** | 3.352 | 262 | 0.177** | 2.172 | 118 | ||

| 职业类型 | 1.387*** | 3.512 | 0.143** | 2.171 | 262 | 0.186*** | 2.923 | 243 | ||

| 职业身份 | -0.039 | 0.785 | -0.095 | 1.241 | 262 | -0.094 | 1.424 | 271 | ||

| 已购住房 | -0.126** | 2.423 | -0.150 | 1.672 | 262 | -0.151** | 2.171 | 224 | ||

| 住房公积金 | 0.264** | 2.482 | 0.137* | 1.933 | 262 | 0.155** | 2.511 | 259 | ||

| 月收入 | 0.097** | 2.551 | 0.175** | 2.254 | 262 | 0.158** | 2.302 | 270 | ||

| 公共财政支出 | 0.057 | 0.232 | 0.069 | 0.933 | 262 | 0.150** | 2.301 | 271 | ||

| 房价 | -0.064* | 2.584 | -0.186* | 2.202 | 262 | -0.256*** | 3.431 | 108 | ||

| 人口密度 | -0.001 | 0.443 | -0.018 | 0.354 | 262 | -0.055 | 1.002 | 271 | ||

| 教育资源 | 0.001* | 1.082 | 0.074 | 1.272 | 262 | 0.161 | 1.441 | 83 | ||

| 医疗资源 | 0.007 | 0.281 | 0.102* | 1.362 | 262 | 0.127** | 2.152 | 268 | ||

| 样本数量 | 272 | 272 | 272 | |||||||

| R2 | 0.467 | 0.533 | 0.708 | |||||||

| 调整后R2 | 0.425 | 0.461 | 0.618 | |||||||

| 残差的Moran’s I | 0.043*** | 0.001 | -0.016 | |||||||

| AICc | 647.424 | 639.410 | 617.188 | |||||||

| AICc减少值 | 8.014 | 22.222 | ||||||||

从3个模型的拟合效果看,MGWR模型调整后的R2为0.618,且AICc值均低于GWR模型和OLS模型,拟合效果明显优于其他两个模型。此外,残差显著的空间自相关性会导致内生性问题,将影响模型的估计结果[24]。通过计算残差的Moran’s I可知,OLS模型残差的Moran’s I正向显著,即残差具有显著的空间自相关性,而GWR和MGWR模型考虑了空间异质性问题,其残差的Moran’sI不显著。从带宽的差异性来看,GWR模型所有自变量的带宽均为262,而MGWR模型中不同变量的带宽不同,表明各自变量和因变量之间的关系存在空间异质性。综上,运用MGWR模型探究流动人口购房意愿影响因素的空间异质性更为合适,因此下文的具体分析以模型3的结果为准。

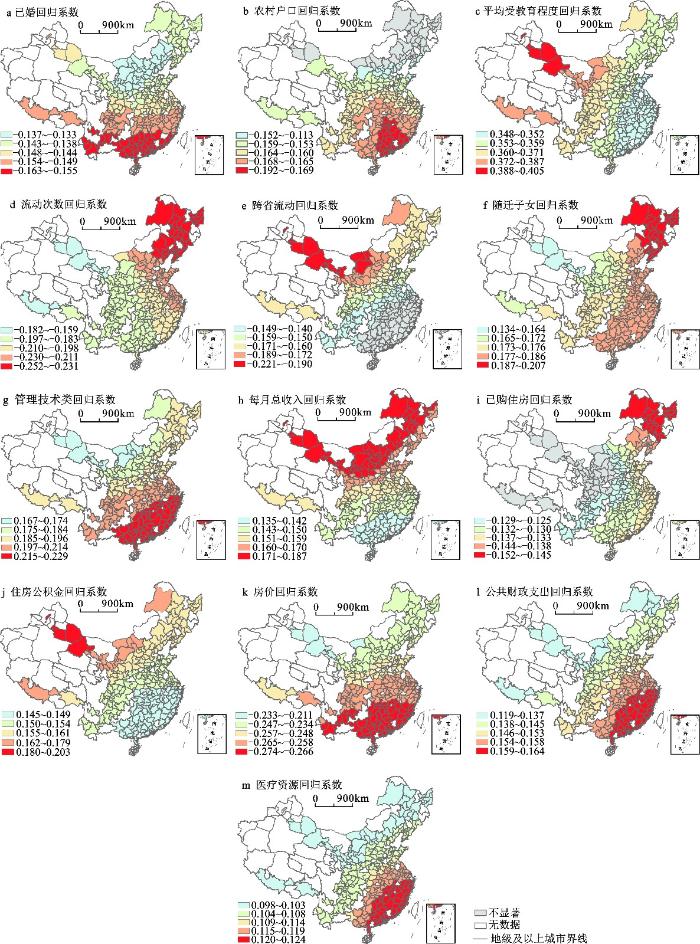

图2

图2

流动人口购房意愿影响因素的空间分异格局

审图号:GS(2019)1825(自然资源部监制),底图无修改;不含港澳台数据

Fig. 2

Spatial difference of factors influencing floating population’s home purchase intention in China

1) 婚姻、户口类型、流动范围、职业类型、收入等因素的回归系数呈现南-北向分异格局。已婚流动人口对其购房意愿的负向影响自北向南递增,云南、广西、广东等区域内已婚流动人口占比越高,在流入地城市购房意愿越低。通过对2016年CMDS数据分析可知,这些区域已婚流动人口多数为非家庭式迁移的流动人口(家庭式迁移仅占1.59%),导致其在流入地购房意愿较低。流动人口中农村户口占比对其购房意愿显著负向影响呈现类似的格局,对于环渤海地区的城市来说,该地区的流动人口多数以省内流动为主[25],农村户口流动人口更愿意在流入地购房;而对于广东省及周边的高值区而言,这些区域是流动人口外出打工的传统集聚地,赚取较高的工资是他们的主要目的,而且该区域流动人口的落户意愿也较弱[16],导致其购房意愿偏低。跨省流动人口占比对其购房意愿的负向影响由西北至东南递减,其中甘肃、新疆等西北地区跨省流动人口占比越高,其购房意愿越低。究其原因,西北地区跨省流动人口不仅物理迁移距离远,文化差异也较大,加之西部地区的开放程度偏低,流动人口社会融入的难度较大[23],导致其购房意愿较低。管理技术类流动人口的占比对其购房意愿的正向影响自北向南递增,东南沿海地区管理技术类流动人口购房意愿相对较高,究其原因,该区域管理技术类流动人口往往拥有较好的经济禀赋和社会资本,比较容易跨越城乡差距障碍,使其倾向于在流入地购房[3]。流动人口月收入对其购房意愿产生的正向影响自北向南递减,东南沿海地区的生活成本较高,流动人口月收入中可用于购房支配的收入偏低,导致收入对流动人口购房意愿的促进作用减弱。而且该区域相当一部分流动人口倾向于获得收入后返回家乡购置房产[26],导致在流入地购房意愿偏低。

2) 流动次数、随迁子女、已购住房等因素的回归系数呈现东北-西南向分异格局。流动人口流动次数对其购房意愿产生负向影响的区域集中在东北和环渤海地区。这些地区的流动人口以省内流动为主[25],仅是为了在流入地打工挣钱,并无长期定居打算[9],导致购房意愿较弱。流动人口随迁子女比例对东北地区流动人口购房意愿的正向影响最为显著,通过对2016年CMDS数据的分析可知,东北地区有随迁子女的流动人口远超其他地区,为了让其随迁子女能够获得与流入地学生同等的教育资源,东北地区流动人口具有强烈的购房意愿。流动人口已购住房对其购房意愿的负向影响自东北向西南递减,已有研究表明流动人口拥有的房产数量越多购房意愿越弱[8]。相对其他地区,东北地区已购住房的流动人口购房意愿最低。

3) 教育、住房公积金、房价、城市公共服务等因素的回归系数呈东南-西北向分异格局。流动人口平均受教育程度对其购房意愿的正向影响由西北至东南递减,即受教育程度的正向回报存在地区差异。其中新疆和甘肃的部分地区受到的影响最强,这些区域的流动人口和本地人口教育水平差距小,受教育程度较高的流动人口在劳动力市场和社会资本方面可以得到相对较高的回报。而东南沿海地区受到的影响相对较弱,可能的原因是流动人口平均受教育程度明显低于本地人,且多数从事底层工作,导致由受教育程度提高所带来的人力资本提升对其购房意愿的正向影响效应较弱。与现有研究发现一致[11],住房公积金有利于流动人口在流入地购房,但其正向影响表现出显著区域差异。相对来说,住房公积金对东南沿海地区流动人口购房意愿的促进作用较小,可能是该区域的高房价仅依靠住房公积金很难满足购房的资金需求[3],导致住房公积金对该区域流动人口购房意愿的促进作用较弱。

2.3 流动人口购房意愿影响因素空间异质性的尺度效应

表2列出了MGWR模型识别出各自变量对购房意愿影响的最优带宽。对流动人口购房意愿具有显著影响的变量中,户口类型、流动范围、流动次数、随迁子女、房价等变量的带宽相对较小,分别为89、113、98、118、108,从回归系数的变化范围可以看出,这些变量对购房意愿影响的空间异质性较强。而其他显著变量的带宽较大(带宽接近272,为全局变量),且这些变量影响系数的空间变化范围较小,表明其对购房意愿产生的空间异质性较弱。这些带宽相对较小的变量中,除房价之外,均属于流动人口的人口学特征或自身流动特征,说明不同流入城市的流动人口构成表现出明显的异质性,而不同特征的流动人口具有不同的购房行为和选择偏好,从而导致这些变量对城市流动人口购房意愿的影响在空间上表现出较大的波动性。此外,已有研究表明各城市房价差异显著[3,14],致使流动人口跨越住房市场门槛而实现住房自有的难易程度不同,进而对流动人口购房意愿影响的空间异质性也较大。

3 结论与讨论

本研究基于2016年CMDS数据,运用MGWR模型对流动人口购房意愿影响因素及其空间异质性进行分析。本研究主要贡献在于现有研究主要分析了流动人口购房意愿的地区差异及其影响因素,但并未对其影响因素的空间异质性进行探究。为此,本研究运用MGWR模型对流动人口购房意愿影响因素的空间异质性进行探讨,有助于各城市因地制宜制定吸引流动人口购房安居的政策建议。主要结论如下:

1) 整体来看,流动人口在流入地城市的购房意愿偏低,尤其在流动人口涌入的热点城市,如流动人口聚集的东南沿海地区,流动人口在流入地的购房意愿较低。相对而言,东北和西北地区的部分城市流动人口在流入地的购房意愿较高。

2) 相比于GWR模型,MGWR模型允许不同自变量与因变量的空间关系具有尺度异质性,更有助于分析流动人口购房意愿影响因素的空间异质性。从回归系数取值范围来看,对流动人口购房意愿产生显著影响的变量中,不同变量的取值范围存在较大差异,表明不同区域流动人口购房意愿受到不同因素的影响程度存在差异,所以针对不同区域要制定差异化政策来改善其购房意愿。

3) 流动人口的人口学特征、自身流动特征、社会经济特征以及流入地城市特征等因素均会影响流动人口流入地购房意愿,但这些因素的影响存在显著的空间分异格局。对于人口学特征来说,已婚、农村户口等影响系数呈现自北向南递增格局,而平均受教育程度的影响系数呈现从西北到东南地区递减格局。对于流动特征来说,流动次数与随迁子女的影响系数呈现相似的分布格局,东北地区影响最显著;跨省流动的负向影响在甘肃、新疆等西北地区最强。对于流动人口社会经济特征来说,管理技术类和月收入等变量的正向影响系数呈现从北到南递增格局;已购住房的负向影响自东北向西南地区递减,住房公积金的正向促进作用呈现显著的区域差异。对于流入地城市特征来说,流入地城市公共服务与房价呈现相似的分异格局,华南及周边地区的影响最显著。

4) 从区域角度看,流动人口购房意愿受到不同因素的影响在区域间存在差异。婚姻、户口类型、职业类型、房价及城市公共服务等因素主要影响了华南及周边地区流动人口购房意愿;收入水平的显著影响范围最广,几乎整个三北地区(西北、华北和东北)的流动人口购房意愿主要受收入水平的影响;受教育程度、流动范围及住房公积金等因素的主导影响区域为西北地区;东北地区主要受流动次数、随迁子女、已购住房的影响;相对而言,以上因素在大部分中部地区和西南地区产生的影响都较弱。

通过上述分析可知,流动人口在流入地的购房意愿影响因素存在显著的空间异质性。不同变量具有不同的带宽,表明各变量对流动人口购房意愿影响的空间异质性强弱存在差异。因此,为了促进流动人口在流入地购房安居,实现流动人口市民化,要重点关注对流动人口购房意愿影响产生较强空间异质性的因素,并充分考虑不同城市流动人口的不同诉求,因地制宜,实行差异化政策。① 受教育程度较高、收入较高、拥有住房公积金的流动人口在东部沿海地区的购房意愿较低,东部沿海地区可考虑适当放宽这些类型流动人口的购房限制要求,使更多的流动人口能够在流入地城市的购房安居。此外,有必要适当放宽特大城市和大城市的户籍制度,促进跨省流动人口社会融入,同时增强流动频繁的省内流动人口(如东北地区、环渤海地区)的就地市民化,进而提升其在流入地的购房意愿。② 有随迁子女的流动人口更愿意在流入地购房安居(如东北地区和东部沿海地区)的重要原因是为了让子女能够获得与本地儿童平等的受教育机会,因此,流动人口随迁子女的教育问题应纳入到流入地教育资源配置中。③ 由于东北地区和中西部地区流动人口购房意愿较强,而住房成本是流动人口市民化成本的主要组成部分,将直接影响流动人口在流入地城市购房决策行为,因此这些地区需对住房市场进行适度调控,保障合理的住房价格是提升流动人口购房意愿的政策选择。

参考文献

城中村外来人口的购房意愿研究——以深圳为例

[J].DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.05.006 [本文引用: 4]

Research on flat buying intentions of floating population in urban villages

DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.05.006 [本文引用: 4]

两栖生计下中国流动人口城镇购房意愿的空间特征和影响因素

[J].DOI:10.11821/dlxb202106003 [本文引用: 13]

Spatial pattern and determinants of migrants’ urban housing purchase intention under the binary-locational household arrangements

DOI:10.11821/dlxb202106003 [本文引用: 13]

经济地位预期、社会保障参与度与农民工城镇购房意愿

[J].

Expected economic Status, social security participation and migrant workers’ house purchase intention

Social integration of new-generation migrants in Shanghai China

[J].DOI:10.1016/j.habitatint.2015.06.014 [本文引用: 1]

Housing career disparities in urban China: A comparison between skilled migrants and locals in Nanjing

[J].DOI:10.1177/0042098018800443 [本文引用: 1]

住房公积金能留住进城流动人口吗?——基于户籍差异视角的比较分析

[J].

Can housing fund retain the floating population? Comparative analysis based on the perspective of the differences of household registration

农民工城镇购房意愿及其影响因素

[J].

Urban housing purchase intention of migrant workers and its influencing factors

中国农民工购房选择研究

[J].

Research on house-purchase choice of China’s peasant-workers

子女随迁对流动人口购房选择的影响——基于中国流动人口动态监测数据的研究

[J].

The influence of children migrating with floating population on the house purchase choice

住房公积金制度对流动人口购房的影响——基于国家卫计委2013年流动人口动态监测数据的研究

[J].DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2018.02.004 [本文引用: 3]

Housing provident fund system and the house purchase of the floating population: Based on the dynamic monitoring data of the floating population by the State Health and Population Planning Commission in 2013

DOI:10.3969/j.issn.1674-2486.2018.02.004 [本文引用: 3]

Effects of the housing price to income ratio on tenure choice in Taiwan: Forecasting performance of the hierarchical generalized linear model and traditional binary logistic regression model

[J].

City size and housing purchase intention: Evidence from rural-urban migrants in China

[J].DOI:10.1177/0042098019856822 [本文引用: 8]

流动人口住房自有率及购房意愿率的空间格局及影响因素

[J].

Spatial variation and its determinants of migrants’ homeowner-ship and purchase intention

地方性因素对流动人口流入地购房意愿的影响

[J].

The effects of local factors on the housing purchase intention of floating population in cities

基于户籍类型比较的流动人口城市落户意愿影响机制研究

[J].DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2021.02.009 [本文引用: 2]

Household registration differences and the intention of Hukou transfer of floating population in urban China

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2021.02.009 [本文引用: 2]

长江经济带环境创新的时空特征及其影响因素

[J].

Evolution pattern and impact factors of environmental innovation in the Yangtze River Economic Belt

土地财政和土地市场发育对城市房价的影响

[J].

Influence of land finance and land market development on urban housing price

新世纪的新贫困: 知识贫困

[J].

New poverty during the new century: Knowledge poverty

基于随机森林模型的中国流动人口社会融合空间差异及影响因素

[J].

Spatial differences and impact factors of migrant integration in China based on Random Forest model

多维邻近性与城-城流动人口的流入地选择——基于嵌套Logit 模型的实证分析

[J].

How multi-proximity affects destination choice in urban-urban migration: An analysis based on nested Logit model

1999-2018 年重庆市主城区住宅用地空间演变特征及驱动因素研究

[J].

Spatial characteristics and driving factors of expansion of residential land use in Chongqing urban area from 1999 to 2018

Inference in multiscale geographically weighted regression

[J].

中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析

[J].DOI:10.11821/dlxb201504005 [本文引用: 3]

China’s floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencing factors, and effects on urbanization

DOI:10.11821/dlxb201504005 [本文引用: 3]