2010—2020年,农业农村部先后推介“中国最有魅力休闲乡村”“中国最美休闲乡村”和“中国美丽休闲乡村”(现统称为“中国美丽休闲乡村”),截至2020年底,已有1216个乡村成为“中国美丽休闲乡村”(本文简称“美丽乡村”)(

目前,学界主要对美丽乡村的概念内涵[2]、发展特征[3]、建设水平[4],美丽乡村建设的理论框架[5]、机制模型[6]、挑战与对策[7,8],以及美丽乡村建设与乡村旅游耦合[9,10]等方面。另外,有部分学者以地理学视角运用GIS空间分析技术以及其他数理建模方法,从国家[1]、省域[11]、城市[12]等层面对美丽乡村的空间分布特征进行分析,对准确把握美丽乡村空间格局现状具有积极作用。在研究美丽乡村空间分布的影响因素中,相关研究从经济发展[1]、政策环境[12]、区位条件[13]、地形水文[14]等方面进行分析,取得了较为丰富的成果。然而,现有研究多是基于单一年份从静态角度探索美丽乡村的空间分布[13~15],加入时间属性从多个年份的动态角度探讨美丽乡村的空间格局演变特征却少有涉及。应用定量分析方法有助于深入研究中国美丽乡村空间格局形成的影响因素及其空间差异。

2010—2013年共评选美丽乡村40个,自2013年中央一号文件提出“努力建设美丽乡村”的要求后,从2014年开始每年评选美丽乡村的数量超过100个(

1 研究方法与数据来源

1.1 数据来源

本研究样本数据来源于农业农村部公布的11批共计1216个美丽乡村(

1.2 研究方法

本文研究方法从美丽乡村的空间分布模式、空间分布密度、空间关联分布以及影响因素4个方面展开,具体如下:

1) 最邻近指数法。运用最邻近指数法测量美丽乡村相互邻近的程度,通过观测的实际最邻近平均距离除以理论的最邻近平均距离计算得出最邻近指数[18],判断美丽乡村的空间分布模式。

2) 核密度估计法。运用核密度估计法来描述美丽乡村的空间集聚特征与分布格局[19],分析美丽乡村空间密度特征。

3) 全局自相关。采用全局Moran’s I度量全局空间自相关[20],衡量美丽乡村的空间关联度与差异性。

4) 热点分析。采用

5) 地理探测器。采用地理探测器探测因变量与自变量之间空间分布格局的一致性,据此度量自变量对因变量的解释度,即q值大小以及显著性水平[22]。

2 美丽乡村空间格局的演变特征

2.1 空间分布模式特征

运用ArcGIS软件分别计算全国2014年、2017年、2020年美丽乡村最邻近指数,其值分别为0.763、0.658、0.627,均通过置信度为99%的显著性检验。从全国来看,

2.2 空间分布密度特征

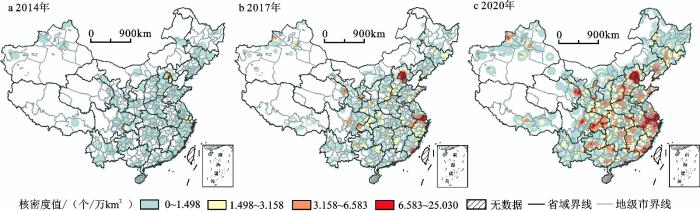

利用核密度估计法分别制作2014年、2017年和2020年中国美丽乡村核密度分布图(图1)。美丽乡村空间分布差异显著,集聚范围不断增加,形成多个集聚区,集聚现象明显,总体空间分布格局呈现“带状-网状-面状”分布的演变趋势。

图1

图1

2014—2020年中国美丽乡村核密度分析

审图号:GS(2019)1825号(自然资源部监制),底图无修改;不含港澳台数据

Fig. 1

Kernel density analysis of beautiful village in China from 2014 to 2020

2014年美丽乡村在空间上呈现“带状”与“点状”并存特征,第一条“带状”聚集区主要以北京、天津、山东、河南、山西、陕西6省市为主形成“大”字型分布,最大核密度值在北京、天津为5.231个/万km2,第二条“带状”集聚区分布在长三角城市群地区以及浙江、福建沿海地区,最大核密度值为3.844个/万km2。“点状”分布主要在西北和西南地区省区,最大核密度值为1.444个/万km2。

2017年美丽乡村集聚范围进一步扩大,核密度值增加显著,范围从中心高密度值逐渐向边缘扩散,东部地区和中部地区增加明显,形成“大集中、小分散”的空间分布格局,由局部“带状”向全局“带状”演变,具有“网状”的演变趋势。与2014年相比,2017年集聚区面积也在不断扩大,其中核密度值最高达13.009个/万km2,总体演变趋势由东部沿海地区逐渐向内陆缓慢扩散。

2020年美丽乡村原有集聚范围均有明显扩大趋势,“大集中、小分散”的空间分布特征进一步强化。“带状”密度分布呈现明显的阶梯状,由带向边缘逐渐递减;并且“带状”逐步向周围辐射且已连成“面状”的分布特征,“腾冲-黑河”以东的地区出现了较为明显的同等核密度连片现象。同时,东、中、西部地区①(①根据《第一次全国经济普查主要数据公报(第一号)》(

2.3 空间关联分布特征

1) 2014年、2017年和2020年各地级市美丽乡村全局Moran’s I指数分别为0.035、0.074、0.089,均大于0,且通过0.01水平下的显著性检验,说明美丽乡村空间分布呈现较为显著的正相关性,不同地区美丽乡村在空间分布上并非均质,存在较多或较少地区在空间上均趋于集聚特征;另外,美丽乡村全局Moran’sI指数呈逐年上升趋势,表明地级行政单元之间美丽乡村空间分布的集聚程度逐渐增加,区域之间美丽乡村空间分布差异逐步增强。

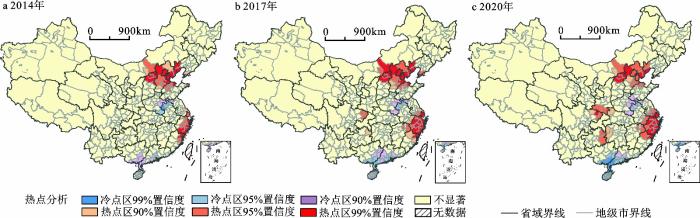

2) 从图2而以看出,2014年的热点区主要集中在京津冀及其周边地区以及东部沿海部分地区(浙江、福建、上海)。2017年、2020年热点区在京津冀及周边地区和东部沿海地区的数量变化相对平稳,而在东部沿海地区则具有向周围扩散的趋势,区别在于京津冀集聚区的置信度由99%降低到了95%,东部沿海集聚区边缘的置信度由90%增加到95%,表明美丽乡村空间分布的集聚程度更加显著。同时,2017年在西南地区四川省的达州市、巴中市和贵州省的铜仁市形成了局部热点区,2020年西南地区的热点区在2017年的基础上向四周发散,在贵州与湖南交界处和四川、陕西与湖北交界处形成两块热点区。2014—2020年冷点区主要分布在河南和安徽两省交界地区、广东和广西地区交界地区、广东和广西南部沿海地区、海南省。河南和安徽两省交界冷点区在空间的分布范围相对稳定,随着时间的推移,分布于广东和广西地区以及海南的美丽乡村冷点区范围不断扩张,并且空间分布的集聚程度愈加显著。

图2

图2

2014—2020年中国美丽乡村热点分析

审图号:GS(2019)1825号(自然资源部监制),底图无修改;不含港澳台数据

Fig. 2

Hotspot analysis of beautiful village in China from 2014 to 2020

3 美丽乡村空间格局的影响因素分析

3.1 影响因素的指标确定

表1 影响因素和指标说明

Table 1

| 影响因子 | 指标名称 | 计算方法 |

| 地理环境 | 海拔高度X1 | 由ArcGIS栅格采样获得各格网高程均值 |

| 地形起伏度X2 | 参考封志明等人对地形起伏度的算法[25] | |

| 河流密度X3 | 由ArcGIS空间分析方法计算河流密度值,通过采样获得各格网河流密度的均值 | |

| 社会经济 | 农村居民家庭人均可支配收入X4 | 各格网农村居民家庭人均可支配收入均值 |

| 人口密度X5 | 各格网人口密度均值 | |

| 第三产业占GDP比重X6 | 各格网第三产业GDP/GDP的均值 | |

| 政策环境 | 一般财政预算支出X7 | 各格网财政预算支出均值 |

| 生活垃圾无害化处理率X8 | 各格网生活垃圾无害化处理量/垃圾总量的均值 | |

| 固定资产投资X9 | 各格网固定资产投资均值 | |

| 资源禀赋 | 国家级非物质文化遗产X10 | 由ArcGIS空间分析方法计算国家级非物质文化遗产核密度值, 通过采样获得各格网国家级非物质文化遗产核密度的均值 |

| 5A级景区X11 | 计算方法同国家级非物质文化遗产 | |

| 水资源总量X12 | 各格网水资源总量均值 |

3.2 基于地理探测器的影响因素分析

选取2013年、2016年和2019年的统计数据,运用地理探测器分析美丽乡村空间格局演变的影响因素。利用ArcGIS软件格网分析将中国地级行政区底图划分出50 km×50 km的初始网格,共计提取3994个网格。采用自然最佳断裂点分级法(Natural Breaks)对选取的指标X(自变量)进行分层,将其由数值量转换为类型量。

核密度值最适合指示空间分异并能反映空间分布的演化过程[26,27],因此本文选择美丽乡村核密度值作为探测要素Y(因变量)。由表2可以看出,2013—2019年,除生活垃圾无害化处理率(X8)和水资源总量(X12)2个因素外,各影响因素的q值变化大体上呈现“低–高”的逐步增加趋势,在2019年达到最高值,表明美丽乡村空间格局演变受到各因素的影响程度不断增强。从q值均值排名看,分属4个维度的12个指标中排名前5位的分别是:非物质文化遗产(0.405)>5A级景区(0.368)>人口密度(0.329)>固定资产投资(0.234)>河流密度(0.212),表明美丽乡村在地级行政单元的空间分布受到旅游资源禀赋、人口分布、政策支持和自然环境等方面的共同作用和影响。

表2 中国美丽乡村空间分布格局演变影响因素地理探测结果

Table 2

| q值 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |

| 注:各影响因素在不同年份的q值均在1%水平下显著,P<0.01;加黑数字为q平均值位于前5的指标;变量含义见表1;不含港澳台数据。 | ||||||||||||

| 2013年 | 0.093 | 0.078 | 0.103 | 0.139 | 0.198 | 0.031 | 0.120 | 0.015 | 0.152 | 0.271 | 0.236 | 0.056 |

| 2016年 | 0.187 | 0.161 | 0.238 | 0.122 | 0.350 | 0.058 | 0.182 | 0.071 | 0.231 | 0.423 | 0.381 | 0.017 |

| 2019年 | 0.226 | 0.203 | 0.295 | 0.124 | 0.440 | 0.067 | 0.198 | 0.058 | 0.320 | 0.521 | 0.486 | 0.019 |

| 平均值 | 0.168 | 0.147 | 0.212 | 0.128 | 0.329 | 0.052 | 0.167 | 0.048 | 0.234 | 0.405 | 0.368 | 0.031 |

| 排名 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 |

进一步分析以上显著性因子的q值可知,旅游资源禀赋是美丽乡村空间分布的主导因子,非物质文化遗产和5A级景区的解释力排名第一和第二,远高于其他影响因素。究其原因,旅游资源禀赋高的乡村在历史文化和自然景观方面的特色较为突出,在申报“美丽乡村”时条件优越。此外,美丽乡村的建设过程中离不开劳动力和政府投资的支持,同时也离不开适宜的人居环境,显示出对优越的地理环境具有依赖性。

3.3 基于MGWR的影响因素空间分异

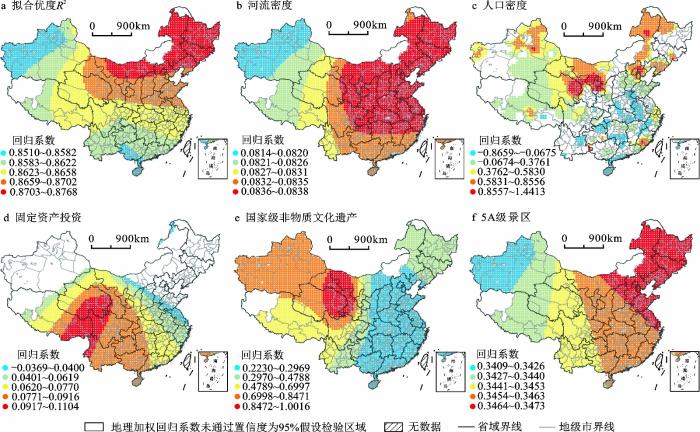

图3

图3

MGWR模型中影响因素回归系数的空间分布

审图号:GS(2019)1825号(自然资源部监制),底图无修改;不含港澳台数据

Fig. 3

Spatial distribution of regression coefficients of influencing factors in MGWR model

表3 美丽乡村空间分布影响因素MGWR模型回归系数的统计描述

Table 3

| 变量 | 带宽 | P值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |

| 注:不含港澳台数据。 | |||||||

| 河流密度 | 3689 | 0.041 | 0.083 | 0.001 | 0.081 | 0.083 | 0.084 |

| 人口密度 | 43 | 0.000 | 0.270 | 0.324 | -0.886 | 0.269 | 1.441 |

| 固定资产投资 | 1317 | 0.000 | 0.049 | 0.040 | -0.037 | 0.062 | 0.110 |

| 国家级非物质文化遗产 | 627 | 0.000 | 0.526 | 0.244 | 0.223 | 0.554 | 1.002 |

| 5A级景区 | 3689 | 0.000 | 0.345 | 0.002 | 0.341 | 0.345 | 0.347 |

在MGWR回归分析结果中(表3),对各影响因素在每个分析单元的回归系数进行统计,得到其平均值、标准差、最小值、中位数、最大值,可直观看出各个影响因素对美丽乡村空间分布均存在分异性。不同变量的带宽(作用尺度)差异较大,人口密度的带宽为43,占总样本的1.1%,远低于其他变量的带宽,说明美丽乡村分布随人口分布的变化在空间上的差异较大。非物质文化遗产和固定资产投资的带宽分别为627和1317,占比分别为15.6%,32.9%,说明二者存在的空间异质性相对较大。5A级景区和河流密度的带宽均为3689,属于全局尺度,即基本不存在空间异质性。

1) 样本分析单元的局部R2均大于0.85(图3a),表明整体拟合优度较好。R2由南到北呈现明显的“阶梯”状,存在显著的南北差异。可以发现东北三省及内蒙古大部的拟合优度值较大,表明构建的MGWR模型对以上地区的解释力较大,而海南全部、广东云南西部、广西南部、新疆西部地区拟合优度值相对较低,表明以上地区除构建模型的变量外还受其他因素影响,如城镇化水平的影响。

2) 河流密度具有显著的正向影响,且回归系数最大值与最小值相差仅为0.0024,表明各地区美丽乡村集中分布在河流水系较为发达的地区。由图3b可知,河流密度的回归系数值由东部沿海向西部内陆呈梯次递减的分布特征,原因在于,西北地区河流水系相较于沿海城市较为匮乏,因此其回归系数值相对较小。

3) 人口密度与美丽乡村分布呈正向关联作用,由图3c可知,人口密度回归系数空间分布差异显著,并且不平衡性尤为突出,回归系数有87.68%的分析单元呈正相关。甘肃中部与青海接壤地区、新疆北部地区、宁夏及其接壤的内蒙古的部分地区,以上均呈现人口密度高,美丽乡村分布多的特点;其余呈负相关的分析单元集中分布在华中、华南和西南等地。整体而言,西北地区美丽乡村的建设对人口分布的依赖性较强。

4) 固定资产投资回归系数有99.48%的分析单元呈正相关,且回归系数最大值与最小值相差0.1473,表明各地区政府支持力度差异较大。在西藏、青海、四川、云南4地区接壤处的回归系数最大,以四省接壤处为核心,回归系数向周围呈圈层递减。图3d中空白处均未通过置信度为95%的假设检验,表明以上地区政府对于建设美丽乡村的投资力度小。

5) 非物质文化遗产显著且正向影响美丽乡村分布,回归系数有100%的分析单元呈正相关,且回归系数值相较于其他影响因素普遍偏大,且空间非均衡性相对明显。在青海、甘肃、内蒙古3省区的部分地区回归系数最高达1.002(图3e),表明以上地区非物质文化遗产的核密度与美丽乡村核密度呈现高度一致。总体来看,大部分地区呈现非物质文化遗产密度高,则美丽乡村分布多的特征。

6) 5A级景区与美丽乡村分布也呈正相关(图3f),回归系数有100%的分析单元呈正相关,回归系数的最大值与最小值相差仅有0.0064,表明各地区在美丽乡村建设中对于5A级景区依赖程度相差不大,大多地区会选择在邻近5A级景区附近建设美丽乡村,从而带动美丽乡村的旅游发展。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文采用GIS空间分析等方法分析了2014—2020年美丽乡村的空间格局演化特征,并借助地理探测器和MGWR模型探究美丽乡村空间格局的影响因素及其在空间上的分异特征。主要研究结论如下:

1) 2014—2020年美丽乡村空间分布的集聚分布模式愈加显著;美丽乡村集聚范围不断增加,形成了多个集聚区,总体空间分布格局呈现“带状-网状-面状”分布的演变趋势;美丽乡村空间分布呈现显著的正相关性,在空间分布上趋于非均衡;热点区具有由东部沿海向西部内陆扩散的趋势,冷点区在广东和广西以及海南的范围不断扩张。

2) 由地理探测结果可知,各影响因素对美丽乡村空间分异的解释度呈现显著差异。各影响因素的q值变化大体上呈现“低-高”的逐步增加趋势,其中国家级非物质文化遗产、5A级景区、人口密度、固定资产投资、河流密度是美丽乡村空间分布的主要影响因素。

3) MGWR模型计算发现,美丽乡村集中分布在河流水系较为发达的地区,其影响程度由东向西呈现梯次递减的分布特征;西北和北部地区美丽乡村建设对相比其他地区对人口的依赖性强;政府支持以西藏、青海、四川、云南4省(区)接壤处为核心向周围呈圈层递减特征;非物质文化遗产和5A级景区数量显著且正向影响美丽乡村空间分布,美丽乡村建设对2者的依赖性相比其他因素较强。

4.2 讨论

本文首先利用GIS空间分析技术从动态角度分析了中国美丽乡村空间格局演变特征, 2014—2020年中国美丽乡村空间分布的集聚程度逐渐增大,集聚范围不断扩大,集聚趋势呈现“带状-网状-面状”分布的演变趋势。其次运用地理探测器和MGWR方法分析影响美丽乡村空间分布因素的强度和影响因素的空间差异。探究发现各影响因素对美丽乡村空间分布的影响程度不断增强,并且各影响因素均存在明显的空间差异,其中旅游资源禀赋是美丽乡村空间分异的主导因子。

本文在数据选取上考虑到影响因素的时间滞后性,选取2013年、2016年和2019年数据对美丽乡村空间格局的影响因素及其在空间上的分异进行研究。另外,对影响因素的定量分析中本文使用的格网分析技术实现了多源数据的融合,在理论层面为揭示中国美丽乡村空间分异的影响机制奠定了基础,在实践层面能够为其他有关空间分布及影响因素研究提供有益借鉴,同时也对全国美丽乡村的优化布局和发展规划具有参考价值。但是,缺乏微观尺度村域数据使得本文在实证量化方面存在不足,研究中除地理环境维度的指标外,其余指标采用地级市尺度数据开展定量研究,还不能全面揭示美丽乡村空间分异的影响机制,在以后的研究中需要收集有关数据,并不断完善指标及其量化方法。

参考文献

中国美丽乡村的时空分异特征及影响因素分析——基于文化地理的视角

[J].

Spatio-temporal differentiation of beautiful villages in China and analysis of influencing factors: Based on the perspective of cultural geography

基于内容分析法的美丽乡村概念研究

[J].DOI:10.7621/cjarrp.1005-9121.20171004 [本文引用: 1]

The connotation of beautiful countryside based on content analysis

DOI:10.7621/cjarrp.1005-9121.20171004 [本文引用: 1]

消费空间生产视角下杭州市美丽乡村发展特征——以下满觉陇、龙井、龙坞为例

[J].

Development features of beautiful countryside in Hangzhou based on production of urban consumption space: A comparative study on three villages

我国美丽乡村建设水平的时空演变及影响因素研究

[J].DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.190726005 [本文引用: 1]

Study on spatio-temporal evolution and its influencing factors of beautiful rural construction level in China

DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.190726005 [本文引用: 1]

我国美丽乡村建设的理论框架与模式设计

[J].

Theoretical framework and model design for beautiful countryside construction in China

推进我国西部地区美丽乡村建设实证研究

[J].DOI:10.14154/j.cnki.qss.2020.06.018 [本文引用: 1]

To promote the empirical research on the construction of beautiful countryside in western China

DOI:10.14154/j.cnki.qss.2020.06.018 [本文引用: 1]

福建省美丽乡村建设的现状与对策建议

[J].

The present situation and countermeasures of beautiful village construction in Fujian Province

中国美丽乡村建设的挑战与对策

[J].DOI:10.13254/j.jare.2015.0092 [本文引用: 1]

Challenges and countermeasures for beautiful countryside construction in China

DOI:10.13254/j.jare.2015.0092 [本文引用: 1]

美丽乡村建设与乡村旅游发展的耦合研究——以江西婺源为例

[J].

Coupling study of beautiful village construction and rural tourism development—A case study of Wuyuan in Jiangxi Province

休闲农业与美丽乡村耦合度评价指标体系构建及应用

[J].DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2016.05.029 [本文引用: 1]

Construction and application of the evaluation index system of the coupling degree between the leisure agriculture and the beautiful countryside

DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2016.05.029 [本文引用: 1]

浙江美丽乡村空间格局及可持续发展模式研究

[J].DOI:10.31324/JRS.2021.06.29.2.1 [本文引用: 1]

Study on the spatial differentiation pattern and sustainable development model of beautiful villages in Zhejiang Province

DOI:10.31324/JRS.2021.06.29.2.1 [本文引用: 1]

广州市美丽乡村空间分异特征及其影响因素

[J].

Spatial differentiation and influencing factors of beautiful village in Guangzhou

中国最美休闲乡村空间结构及影响因素研究

[J].DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2017.133 [本文引用: 2]

Spatial structure and influencing factors of China’s most beautiful leisure villages

DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2017.133 [本文引用: 2]

中国美丽乡村空间分异及其影响因素研究

[J].DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.03.004 [本文引用: 2]

Spatial evolution and influencing factors of China’s beautiful villages

DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2020.03.004 [本文引用: 2]

休闲乡村空间分布特征及影响因素分析——以中国最美休闲乡村示范点为例

[J].DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2019.072 [本文引用: 1]

Analysis on spatial distribution characteristics and influencing factors of China’s most beautiful leisure country demonstration sites

DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2019.072 [本文引用: 1]

长江流域国家湿地公园时空演变特征及其驱动因素

[J].DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2019.11.023 [本文引用: 1]

Temporal and spatial pattern evolution characteristics and driving factors of national wetland parks in the Yangtze River Basin

DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2019.11.023 [本文引用: 1]

毛乌素沙地汉代古城遗址空间格局及驱动力分析

[J].DOI:10.11821/dlxb201605015 [本文引用: 1]

Spatial pattern of ancient city sites and its driving forces in Mu Us Sandy Land during Han Dynasty

DOI:10.11821/dlxb201605015 [本文引用: 1]

1635-2019 年通辽地区聚落变迁研究

[J].

Study on the settlement evolution in Tongliao region between 1635-2019

黄河流域县域碳排放的时空格局演变及空间效应机制

[J].DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2021.08.003 [本文引用: 1]

Spatio-temporal evolution and spatial effect mechanism of carbon emission at county level in the Yellow River Basin

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2021.08.003 [本文引用: 1]

长江经济带空气质量指数的时空特征及驱动因素分析——基于贝叶斯空间计量模型的实证

[J].DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2018.12.019 [本文引用: 1]

Spatio-temporal characteristics of air quality index and its driving factors in the Yangtze River Economic Belt: An empirical study based on Bayesian Spatial Econometric Model

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2018.12.019 [本文引用: 1]

地理探测器: 原理与展望

[J].DOI:10.11821/dlxb201701010 [本文引用: 1]

Geodetector: Principle and prospective

DOI:10.11821/dlxb201701010 [本文引用: 1]

北京市二手住宅价格影响机制——基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究

[J].DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2020.03.009 [本文引用: 1]

On hedonic price of Second-Hand houses in Beijing based on Multi-Scale Geographically Weighted Regression: Scale law of spatial heterogeneity

DOI:10.15957/j.cnki.jjdl.2020.03.009 [本文引用: 1]

多尺度地理加权回归的地表温度降尺度研究

[J].

Spatial downscaling of land surface temperature with the Multi-Scale Geographically Weighted Regression

中国地形起伏度及其与人口分布的相关性

[J].DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2007.10.007 [本文引用: 1]

The relief degree of land surface in China and its correlation with population distribution

DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2007.10.007 [本文引用: 1]

Spatial distribution characteristics and optimized reconstruction analysis of China’s rural settlements during the process of rapid urbanization

[J].DOI:10.1016/j.jrurstud.2016.05.013 [本文引用: 1]

山西省国家A级旅游景区空间分布影响因素研究

[J].DOI:10.11821/dlxb202004015 [本文引用: 1]

Spatial distribution and its influencing factors of national A-level tourist attractions in Shanxi Province

DOI:10.11821/dlxb202004015 [本文引用: 1]