[1]

Scott A J, Storper M . The nature of cities: The scope and limits of urban theory

[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2015 , 39 (1 ): 1 -15 .

DOI:10.1111/1468-2427.12134

[本文引用: 5]

[6]

Bourne L S . On schools of thought, comparative research, and inclusiveness: A commentary

[J]. Urban Geography , 2008 , 29 (2 ): 177 -186 .

DOI:10.2747/0272-3638.29.2.177

[本文引用: 2]

[7]

Tilly C. Big structures, large processes, huge comparisons [M]. New York: The Russell Sage Foundation, 1984.

[本文引用: 2]

[8]

Lefebvre H. The production of space [M]. Oxford: Blackwell, 1991.

[本文引用: 1]

[10]

Bugess E W. The growth of the city: An introduction to a research project[M]//Parks R et al. The City. Chicago: The University of Chicago, 1925.

[本文引用: 3]

[11]

Hoyt H. The structure and growth of residential neighborhoods in American cities[M]. Washington: US Government Printing Office, 1939.

[本文引用: 2]

[12]

Harris C D, Ullman E L . The nature of cities

[J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science , 1945 , 242 (1 ): 7 -17 .

DOI:10.1177/000271624524200103

[本文引用: 2]

[13]

Dear M . Los Angeles and the Chicago school: Invitation to a debate

[J]. City & Community , 2002 , 1 (1 ): 5 -32 .

[本文引用: 4]

[14]

Conzen M P, Greene R P . Introduction—All the world is not Los Angeles, nor Chicago: Paradigms, schools, archetypes, and the urban process

[J]. Urban Geography , 2008 , 29 (2 ): 97 -100 .

DOI:10.2747/0272-3638.29.2.97

[本文引用: 1]

[16]

Meyer W B, Esposito C R . Burgess and Hoyt in Los Angeles: Testing the Chicago models in an automotive-age American city

[J]. Urban Geography , 2015 , 36 (2 ): 314 -325 .

DOI:10.1080/02723638.2014.973312

[本文引用: 9]

[17]

孙斌栋, 魏旭红, 王婷 . 洛杉矶学派及其对人文地理学的影响

[J]. 地理科学 , 2015 , 35 (4 ): 402 -409 .

[本文引用: 2]

Sun Bindong, Wei Xuhong, Wang Ting . Los Angeles school and its impacts on disciplines of Human Geography

Scientia Geographica Sinica , 2015 , 35 (4 ): 402 -409 .

[本文引用: 2]

[18]

Liu C Y . From Los Angeles to Shanghai: Testing the applicability of five urban paradigms

[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2012 , 36 (6 ): 1127 -1145 .

DOI:10.1111/j.1468-2427.2011.01082.x

[本文引用: 2]

[19]

Delmelle E C . Mapping the DNA of urban neighborhoods: Clustering longitudinal sequences of neighborhood socioeconomic change

[J]. Annals of the American Association of Geographers , 2016 , 106 (1 ): 36 -56 .

DOI:10.1080/00045608.2015.1096188

[本文引用: 3]

[20]

Keil R, Addie J-P D . ''It's not going to be suburban, It's going to be all urban'': Assembling post-suburbia in the Toronto and Chicago regions

[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2015 , 39 (5 ): 892 -911 .

DOI:10.1111/1468-2427.12303

[本文引用: 1]

[21]

李志刚, 吴缚龙, 肖扬 . 基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究

[J]. 地理研究 , 2014 , 33 (11 ): 2056 -2068 .

[本文引用: 1]

Li Zhigang, Wu Fulong, Xiao Yang . Residential segregation of new migrants in Guangzhou, China: A study of the 6th census

Geographical Research , 2014 , 33 (11 ): 2056 -2068 .

[本文引用: 1]

[22]

虞蔚 . 城市社会空间的研究与规划

[J]. 城市规划 , 1986 (6 ): 25 -8 .

[本文引用: 1]

Yu Wei . The research of urban social space and the planning

City Planning Review , 1986 (6 ): 25 -8 .

[本文引用: 1]

[23]

许学强, 胡华颖, 叶嘉安. 广州市社会空间结构的因子生态分析[J]. 地理学报, 1989, 44(4): 385-399.

Xu Xueqiang, Hu Huaying, Ye Jia'an. A factoral ecological study of social spatial structure in Guangzhou. Acta Geographica Sinica, 1989, 44(4): 385-99.

[26]

孙斌栋, 吴雅菲. 中国城市居住空间分异研究的进展与展望[J]. 城市规划, 2009, 33(6): 73-80.

[本文引用: 1]

Sun Bindong, Wu Yafei. Progress and prospects of research on residential segregation of urban China. City Planning Review, 2009, 33(6): 73-80.

[本文引用: 1]

[27]

Li Z G, Wu F L . Tenure-based residential segregation in post-reform Chinese cities: A case study of Shanghai

[J]. Transactions of the Institute of British Geographers , 2008 , 33 (3 ): 404 -419 .

DOI:10.1111/j.1475-5661.2008.00304.x

[本文引用: 2]

[28]

Gu H H, Logan J R, Wu R J . Remaking Shanghai: New divisions in an expanding metropolis

[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2021 , 45 (1 ): 80 -98 .

DOI:10.1111/1468-2427.12980

[本文引用: 3]

[29]

李志刚, 顾朝林. 中国城市社会空间结构转型[M]. 南京:东南大学出版社, 2011.

[本文引用: 3]

Li Zhigang, Gu Chaolin. Transformation of urban socio-spatial structure in China. Nanjing:Southeast University Press, 2011.

[本文引用: 3]

[30]

冯健, 钟奕纯 . 北京社会空间重构(2000—2010)

[J]. 地理学报 , 2018 , 73 (4 ): 711 -737 .

[本文引用: 2]

Feng Jian, Zhong Yichun . Restructuring of social space in Beijing from 2000 to 2010

Acta Geographica Sinica , 2018 , 73 (4 ): 711 -737 .

[本文引用: 2]

[31]

宋伟轩, 徐旳, 王丽晔, 等. 近代南京城市社会空间结构——基于1936年南京城市人口调查数据的分析[J]. 地理学报, 2011, 66(6): 771-784.

[本文引用: 1]

Song Weixuan, Xu Di, Wang Liye et al. Urban socio-spatial structure of Nanjing during the modern Era: Analysis based on the data of urban population investigation in 1936. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(6): 771-784.

[本文引用: 1]

[35]

李传武, 张小林 . 转型期合肥城市社会空间结构演变(1982—2000年)

[J]. 地理科学 , 2015 , 35 (12 ): 1542 -1550 .

[本文引用: 1]

Li Chuanwu, Zhang Xiaolin . Socio-spatial structure of Hefei and its evolution during the transitional Period: 1982-2000

Scientia Geographica Sinica , 2015 , 35 (12 ): 1542 -1550 .

[本文引用: 1]

[36]

陈志杰, 张志斌 . 兰州城市社会空间结构分析

[J]. 兰州大学学报(自然科学版) , 2015 , 51 (2 ): 285 -92+96 .

[本文引用: 1]

Chen Zhijie, Zhang Zhibin . Analysis of the urban social spatial structure in Lanzhou City

Journal of Lanzhou University (Natural Sciences) , 2015 , 51 (2 ): 285 -92+96 .

[本文引用: 1]

[37]

吴志刚, 刘樱, 周春山 . 移民型城市社会空间演变及形成机制研究——以珠海市为例

[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) , 2020 , 52 (2 ): 77 -90 .

[本文引用: 1]

Wu Zhigang, Liu Ying, Zhou Chunshan . The structure and formation mechanism of socio-spatial evolution in the immigration city: A case study of Zhuhai

Journal of South China Normal University ( Natural Science Edition) , 2020 , 52 (2 ): 77 -90 .

[本文引用: 1]

[40]

Ren X. Governing the urban in China and India[M]. Princeton: Princeton University Press, 2020.

[本文引用: 4]

[41]

Shevky E, Williams M. The social areas of Los Angeles. Analysis and typology[M]. Berkeley: The University of California Press, 1949.

[本文引用: 2]

[42]

Bourdieu P . Social space and the genesis of appropriated physical space

[J]. International Journal of Urban and Regional Research , 2018 , 42 (1 ): 106 -114 .

DOI:10.1111/1468-2427.12534

[本文引用: 2]

[43]

Zhang W, Logan J R . The emerging spatial organization of the metropolis: Zones of diversity and minority enclaves in Chicago

[J]. Spatial Demography , 2017 , 5 (2 ): 99 -122 .

DOI:10.1007/s40980-017-0033-0

[本文引用: 4]

[44]

Greene R P, Pick J B. Exploring the urban community: A GIS approach[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2012.

[本文引用: 2]

[46]

Delmelle E C . Differentiating pathways of neighborhood change in 50 US metropolitan areas

[J]. Environment and Planning A , 2017 , 49 (10 ): 2402 -1424 .

DOI:10.1177/0308518X17722564

[本文引用: 5]

[47]

Henriot C, Lu S, Aubrun C. The population of Shanghai (1865-1953): A sourcebook[M]. Boston: Brill, 2018.

[本文引用: 2]

[49]

Li Z, Chen Y, Wu R . The assemblage and making of suburbs in post-reform China: The case of Guangzhou

[J]. Urban Geography , 2019 : 1 -20 .

[本文引用: 2]

[50]

Massey D S. American apartheid : Segregation and the making of the underclass[M].Cambridge Mass: Harvard University Press, 1993.

[本文引用: 4]

[52]

Hoover E M, Vernon R. Anatomy of a metropolis[M]. Boston: Harvard University Press, 1959.

[本文引用: 2]

[53]

Van Ham M, Uesugi M, Tammaru T et al . Changing occupational structures and residential segregation in New York, London and Tokyo

[J]. Nature Human Behaviour , 2020 , 4 (11 ): 1124 -1134 .

DOI:10.1038/s41562-020-0927-5

[本文引用: 1]

[54]

Hwang J, Sampson R J . Divergent pathways of gentrification: Racial inequality and the social order of renewal in Chicago neighborhoods

[J]. American Sociological Review , 2014 , 79 (4 ): 726 -751 .

DOI:10.1177/0003122414535774

[本文引用: 1]

[56]

Logan J R, Molotch H. Urban fortunes: The political economy of place[M]. Berkeley: University of California Press, 1987.

[本文引用: 2]

[58]

吴瑞君, 朱宝树, 古荭欢 . 上海市就业人口的职住分离和结构分异

[J]. 中国人口科学 , 2017 (3 ): 101 -115+28 .

[本文引用: 1]

Wu Ruijun, Zhu Baoshu, Gu Honghuan . Job-residence segregation and structural differentiation of the employed population in Shanghai

Chinese Journal of Population Science , 2017 (3 ): 101 -115+28 .

[本文引用: 1]

[59]

Louis C P, Price V, Paul F W R. The Oxford handbook of American economic history[M]. Oxford: Oxford University Press, 2018.

[本文引用: 1]

[60]

Wu F, Phelps N A . (Post) suburban development and state entrepreneurialism in Beijing's outer suburbs

[J]. Environment and Planning A , 2011 , 43 (2 ): 410 -30 .

DOI:10.1068/a43125

[本文引用: 1]

The nature of cities: The scope and limits of urban theory

5

2015

... 认识和理解城市的本质是城市研究永恒的主题,然而承认普遍性和重视特殊性的2种分析理念之间的冲突却长期存在于城市认识论之中,阻碍了进一步探索城市本质的步伐.20世纪初芝加哥学派曾一度统治城市研究,将生态学方法运用于挖掘自由市场经济下城市的一般性特征[1 -2 ] .然而20世纪60—70年代,芝加哥学派的方法论遭遇新马克思主义学派为代表的大批学者的批判[1 ] ,认为其过分简单强调经济的力量,忽视了政治、社会、文化等一系列因素对于城市的影响.及至20世纪末,城市研究深受后现代和后殖民主义等哲学层面的影响,更加尊重差异性和特殊性[1 ] .尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

... [1 ],认为其过分简单强调经济的力量,忽视了政治、社会、文化等一系列因素对于城市的影响.及至20世纪末,城市研究深受后现代和后殖民主义等哲学层面的影响,更加尊重差异性和特殊性[1 ] .尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

... [1 ].尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

... 过于关注差异使准确理解城市的本质变得异常困难[1 ] .基于个别城市建构的城市理论往往存在难以超越时空的弱点,在理解城市本质过程中存在局限,而比较研究恰好能解决这一问题[1 , 5 -6 ] .但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

... [1 , 5 -6 ].但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

The constitution of the city and the critique of critical urban theory

1

2022

... 认识和理解城市的本质是城市研究永恒的主题,然而承认普遍性和重视特殊性的2种分析理念之间的冲突却长期存在于城市认识论之中,阻碍了进一步探索城市本质的步伐.20世纪初芝加哥学派曾一度统治城市研究,将生态学方法运用于挖掘自由市场经济下城市的一般性特征[1 -2 ] .然而20世纪60—70年代,芝加哥学派的方法论遭遇新马克思主义学派为代表的大批学者的批判[1 ] ,认为其过分简单强调经济的力量,忽视了政治、社会、文化等一系列因素对于城市的影响.及至20世纪末,城市研究深受后现代和后殖民主义等哲学层面的影响,更加尊重差异性和特殊性[1 ] .尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

2

... 认识和理解城市的本质是城市研究永恒的主题,然而承认普遍性和重视特殊性的2种分析理念之间的冲突却长期存在于城市认识论之中,阻碍了进一步探索城市本质的步伐.20世纪初芝加哥学派曾一度统治城市研究,将生态学方法运用于挖掘自由市场经济下城市的一般性特征[1 -2 ] .然而20世纪60—70年代,芝加哥学派的方法论遭遇新马克思主义学派为代表的大批学者的批判[1 ] ,认为其过分简单强调经济的力量,忽视了政治、社会、文化等一系列因素对于城市的影响.及至20世纪末,城市研究深受后现代和后殖民主义等哲学层面的影响,更加尊重差异性和特殊性[1 ] .尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

... [3 ]崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

Current debates in urban theory: A critical assessment

4

2016

... 认识和理解城市的本质是城市研究永恒的主题,然而承认普遍性和重视特殊性的2种分析理念之间的冲突却长期存在于城市认识论之中,阻碍了进一步探索城市本质的步伐.20世纪初芝加哥学派曾一度统治城市研究,将生态学方法运用于挖掘自由市场经济下城市的一般性特征[1 -2 ] .然而20世纪60—70年代,芝加哥学派的方法论遭遇新马克思主义学派为代表的大批学者的批判[1 ] ,认为其过分简单强调经济的力量,忽视了政治、社会、文化等一系列因素对于城市的影响.及至20世纪末,城市研究深受后现代和后殖民主义等哲学层面的影响,更加尊重差异性和特殊性[1 ] .尤其是在以中国为首的“全球南方”(Global South)① (①起源于不结盟运动的成员国家,指政治、经济上处于弱势的亚、非、拉美发展中国家,按相对权力与财富将世界不同地区的国家相区分[3 ] ,与之相对应的是“全球北方”(Global North).)国家[3 ] 崛起后,由于国家体制、文化、意识形态等方面的差异,以欧美为中心所构建的传统“全球北方”城市理论对于这些城市的很多新现象解释力不足[4 ] .在学术界对地方特殊性分析框架推崇的同时,对普适性理论也进行了更猛烈的攻击,方法论的冲突使得许多研究者陷于近似排他的争论,以至于大量富有价值的理论研究未发挥最大作用,不利于对城市本质的理解[4 ] . ...

... [4 ]. ...

... 过于关注差异使准确理解城市的本质变得异常困难[1 ] .基于个别城市建构的城市理论往往存在难以超越时空的弱点,在理解城市本质过程中存在局限,而比较研究恰好能解决这一问题[1 , 5 -6 ] .但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

"After-School" Chicago: Space and the city

5

2008

... 过于关注差异使准确理解城市的本质变得异常困难[1 ] .基于个别城市建构的城市理论往往存在难以超越时空的弱点,在理解城市本质过程中存在局限,而比较研究恰好能解决这一问题[1 , 5 -6 ] .但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

... 西方学界对城市社会空间的关注历经百年.20世纪初芝加哥学派总结描绘城市社会空间结构的一般性模式[10 -12 ] ,奠定了城市社会空间结构研究基础.20世纪80年代兴起的洛杉矶学派更多的是对差异的思考,丰富了我们对于城市的想象与理解.尽管两大学派都试图从理解城市社会运转机制中提炼一些本质认识,但彼此间所持观点具有鲜明差异,持续引发后续研究者的辩论[5 , 13 -16 ] . ...

... 两大学派实际上是对美国2种不同类型城市的社会空间结构的总结,但认识论层面差异所引发的争议却延续至今.芝加哥学派开创的城市研究范式,即透过局部与整体的关系建构一种简洁的有关城市系统性运行的机制,启发了后续研究者通过具体的微观因素解读各种宏大的城市过程[5 , 16 , 19 ] .而洛杉矶学派则引发了对差异的关注.他们甚至不满足于仅仅提炼导致社会空间分异的内在政治经济机制,还扩展到关注社会空间的反作用[15 ] .此外,关于西方城市社会空间结构也有新的进展,比较重要的是关于后郊区化的论断.即大城市郊区的不断向外扩展开启了一个新的城市化阶段,不仅脱离了由中心主导的同心圆式生长,呈现多中心的碎片化发展,还受到越来越多不同生活方式的挑战,社会空间的极化与分异更加显著[20 ] . ...

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

... [5 -6 ].这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

On schools of thought, comparative research, and inclusiveness: A commentary

2

2008

... 过于关注差异使准确理解城市的本质变得异常困难[1 ] .基于个别城市建构的城市理论往往存在难以超越时空的弱点,在理解城市本质过程中存在局限,而比较研究恰好能解决这一问题[1 , 5 -6 ] .但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

2

... 过于关注差异使准确理解城市的本质变得异常困难[1 ] .基于个别城市建构的城市理论往往存在难以超越时空的弱点,在理解城市本质过程中存在局限,而比较研究恰好能解决这一问题[1 , 5 -6 ] .但比较并不简单,有意义的比较不仅事先需要大量“概念劳动”以准确理解研究问题,还要通过充分数据和实证超越复杂性[4 ] .比较的终极目标并不是地方主义,而是巧妙利用更大的差异找到更具普遍意义的分析框架和规律[7 ] .当下全球正在面临一场新的巨大变革,中国也正值迈进新型城镇化发展之路的关键阶段,为了更好地理解学术争议,完善现有理论,洞悉城市本质,指导未来科学决策,深入的跨国城市比较研究具有重要意义. ...

... 案例选择是比较研究面临的首要工作[40 ] ,案例应当具备代表性并能揭示深层次的规律[7 ] .本文选取美国的芝加哥、洛杉矶和中国上海为中美跨国比较的案例.这3座城市不仅作为全球网络中的主要节点可分别表征“全球北方”和“全球南方”的许多特征,而且作为本国的重要城市也极具本土性.此外,3座城市历来受到城市研究者的青睐,前期较好的理论和实证研究基础也有利于深入挖掘机制与规律.美国是个移民国家,不同时期来自不同区域的移民贡献了美国城市种族和地域交叉的多元景观[46 ] .洛杉矶和芝加哥2座城市经历不同历史分别代表了2类典型美国城市:芝加哥兴建于蒸汽时代,具备包括纽约在内的传统城市特征;而洛杉矶则在电气时代后繁荣,是新兴城市的代表.中国城市的多元不仅来源于自然景观塑造的东中西或南北的地域差别,还因长期以来的地域逻辑[40 ] 和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

1

... 城市社会空间是实践的产物,是各种社会关系的集中映射,因此蕴含着有关城市社会运转的本质规律[8 ] .同时,城市社会空间作为权力的容器、社会关系的集合,反过来也塑造着人类的行为、观念和价值[9 ] .社会空间分析使得“透过空间认识社会、通过社会解析空间”得以可能.深入研究社会空间,不仅有助于理解各种城市过程的动力机制等重要议题,推进对城市本质规律的探索,而且能够为改进社会发展提供基础性认识. ...

The socio-spatial dialectic

2

1980

... 城市社会空间是实践的产物,是各种社会关系的集中映射,因此蕴含着有关城市社会运转的本质规律[8 ] .同时,城市社会空间作为权力的容器、社会关系的集合,反过来也塑造着人类的行为、观念和价值[9 ] .社会空间分析使得“透过空间认识社会、通过社会解析空间”得以可能.深入研究社会空间,不仅有助于理解各种城市过程的动力机制等重要议题,推进对城市本质规律的探索,而且能够为改进社会发展提供基础性认识. ...

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

3

... 西方学界对城市社会空间的关注历经百年.20世纪初芝加哥学派总结描绘城市社会空间结构的一般性模式[10 -12 ] ,奠定了城市社会空间结构研究基础.20世纪80年代兴起的洛杉矶学派更多的是对差异的思考,丰富了我们对于城市的想象与理解.尽管两大学派都试图从理解城市社会运转机制中提炼一些本质认识,但彼此间所持观点具有鲜明差异,持续引发后续研究者的辩论[5 , 13 -16 ] . ...

... 芝加哥学派沿袭了涂尔干的功能主义视角[15 ] ,探索不同群体在城市不同空间的分布,以理解工业城市中分化的个体是如何服从于共同的社会规则,相继提出同心圆、扇形、多核心3种城市社会空间结构模式.伯吉斯(Bugess)的同心圆模式[10 ] 将城市社会空间解构成若干环状居住带,由城市中心向边缘依次为中心商务区(CBD)、过渡区、工人住宅区、中产阶级居住区和通勤带等圈层,高阶层在外围,低阶层在中心.不同于同心圆理论假设城市的各种过程和地租差异均发生于一个均质的平面之上,为更接近现实,霍伊特(Hoyt)的扇形模式[11 ] 将交通因素纳入理论之中,认为高阶层群体主导了城市的发展并率先占据最好的地段,中阶层分布于高阶层群体周边,而低阶层群体居住在远离前两者的区域,高、中、低阶层居住区域由市中心向不同方向延伸,并被路网切割成小块楔形区域,在结构上呈现出扇形.哈里斯和厄尔曼(Harris, Ullman)[12 ] 认识到单个中心与许多城市的实情不符,提出多核心模式,即一个大都市通常有多个中心,中心之间分布着不同类型的居民区. ...

... 在研究内容方面,虽然不少文献展示不同社会群体在城市中的空间分布,但很少直接聚焦更易于跨国比较的高、中、低社会阶层/收入群体这一维度;尽管不少经典理论假说已对城市社会空间的动态性有所涉及,如同心圆模式用入侵−继承(Invasion-Succession)描述不同圈层群体在城市扩张过程中空间分布变化的行为机制[10 ] ,但相关实证检验极为匮乏.这些构成本文核心研究内容和研究范式. ...

2

... 芝加哥学派沿袭了涂尔干的功能主义视角[15 ] ,探索不同群体在城市不同空间的分布,以理解工业城市中分化的个体是如何服从于共同的社会规则,相继提出同心圆、扇形、多核心3种城市社会空间结构模式.伯吉斯(Bugess)的同心圆模式[10 ] 将城市社会空间解构成若干环状居住带,由城市中心向边缘依次为中心商务区(CBD)、过渡区、工人住宅区、中产阶级居住区和通勤带等圈层,高阶层在外围,低阶层在中心.不同于同心圆理论假设城市的各种过程和地租差异均发生于一个均质的平面之上,为更接近现实,霍伊特(Hoyt)的扇形模式[11 ] 将交通因素纳入理论之中,认为高阶层群体主导了城市的发展并率先占据最好的地段,中阶层分布于高阶层群体周边,而低阶层群体居住在远离前两者的区域,高、中、低阶层居住区域由市中心向不同方向延伸,并被路网切割成小块楔形区域,在结构上呈现出扇形.哈里斯和厄尔曼(Harris, Ullman)[12 ] 认识到单个中心与许多城市的实情不符,提出多核心模式,即一个大都市通常有多个中心,中心之间分布着不同类型的居民区. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

The nature of cities

2

1945

... 西方学界对城市社会空间的关注历经百年.20世纪初芝加哥学派总结描绘城市社会空间结构的一般性模式[10 -12 ] ,奠定了城市社会空间结构研究基础.20世纪80年代兴起的洛杉矶学派更多的是对差异的思考,丰富了我们对于城市的想象与理解.尽管两大学派都试图从理解城市社会运转机制中提炼一些本质认识,但彼此间所持观点具有鲜明差异,持续引发后续研究者的辩论[5 , 13 -16 ] . ...

... 芝加哥学派沿袭了涂尔干的功能主义视角[15 ] ,探索不同群体在城市不同空间的分布,以理解工业城市中分化的个体是如何服从于共同的社会规则,相继提出同心圆、扇形、多核心3种城市社会空间结构模式.伯吉斯(Bugess)的同心圆模式[10 ] 将城市社会空间解构成若干环状居住带,由城市中心向边缘依次为中心商务区(CBD)、过渡区、工人住宅区、中产阶级居住区和通勤带等圈层,高阶层在外围,低阶层在中心.不同于同心圆理论假设城市的各种过程和地租差异均发生于一个均质的平面之上,为更接近现实,霍伊特(Hoyt)的扇形模式[11 ] 将交通因素纳入理论之中,认为高阶层群体主导了城市的发展并率先占据最好的地段,中阶层分布于高阶层群体周边,而低阶层群体居住在远离前两者的区域,高、中、低阶层居住区域由市中心向不同方向延伸,并被路网切割成小块楔形区域,在结构上呈现出扇形.哈里斯和厄尔曼(Harris, Ullman)[12 ] 认识到单个中心与许多城市的实情不符,提出多核心模式,即一个大都市通常有多个中心,中心之间分布着不同类型的居民区. ...

Los Angeles and the Chicago school: Invitation to a debate

4

2002

... 西方学界对城市社会空间的关注历经百年.20世纪初芝加哥学派总结描绘城市社会空间结构的一般性模式[10 -12 ] ,奠定了城市社会空间结构研究基础.20世纪80年代兴起的洛杉矶学派更多的是对差异的思考,丰富了我们对于城市的想象与理解.尽管两大学派都试图从理解城市社会运转机制中提炼一些本质认识,但彼此间所持观点具有鲜明差异,持续引发后续研究者的辩论[5 , 13 -16 ] . ...

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... [13 ];而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

Introduction—All the world is not Los Angeles, nor Chicago: Paradigms, schools, archetypes, and the urban process

1

2008

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

The Los Angeles school: Difference, politics, city

5

2011

... 芝加哥学派沿袭了涂尔干的功能主义视角[15 ] ,探索不同群体在城市不同空间的分布,以理解工业城市中分化的个体是如何服从于共同的社会规则,相继提出同心圆、扇形、多核心3种城市社会空间结构模式.伯吉斯(Bugess)的同心圆模式[10 ] 将城市社会空间解构成若干环状居住带,由城市中心向边缘依次为中心商务区(CBD)、过渡区、工人住宅区、中产阶级居住区和通勤带等圈层,高阶层在外围,低阶层在中心.不同于同心圆理论假设城市的各种过程和地租差异均发生于一个均质的平面之上,为更接近现实,霍伊特(Hoyt)的扇形模式[11 ] 将交通因素纳入理论之中,认为高阶层群体主导了城市的发展并率先占据最好的地段,中阶层分布于高阶层群体周边,而低阶层群体居住在远离前两者的区域,高、中、低阶层居住区域由市中心向不同方向延伸,并被路网切割成小块楔形区域,在结构上呈现出扇形.哈里斯和厄尔曼(Harris, Ullman)[12 ] 认识到单个中心与许多城市的实情不符,提出多核心模式,即一个大都市通常有多个中心,中心之间分布着不同类型的居民区. ...

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... 两大学派实际上是对美国2种不同类型城市的社会空间结构的总结,但认识论层面差异所引发的争议却延续至今.芝加哥学派开创的城市研究范式,即透过局部与整体的关系建构一种简洁的有关城市系统性运行的机制,启发了后续研究者通过具体的微观因素解读各种宏大的城市过程[5 , 16 , 19 ] .而洛杉矶学派则引发了对差异的关注.他们甚至不满足于仅仅提炼导致社会空间分异的内在政治经济机制,还扩展到关注社会空间的反作用[15 ] .此外,关于西方城市社会空间结构也有新的进展,比较重要的是关于后郊区化的论断.即大城市郊区的不断向外扩展开启了一个新的城市化阶段,不仅脱离了由中心主导的同心圆式生长,呈现多中心的碎片化发展,还受到越来越多不同生活方式的挑战,社会空间的极化与分异更加显著[20 ] . ...

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

Burgess and Hoyt in Los Angeles: Testing the Chicago models in an automotive-age American city

9

2015

... 西方学界对城市社会空间的关注历经百年.20世纪初芝加哥学派总结描绘城市社会空间结构的一般性模式[10 -12 ] ,奠定了城市社会空间结构研究基础.20世纪80年代兴起的洛杉矶学派更多的是对差异的思考,丰富了我们对于城市的想象与理解.尽管两大学派都试图从理解城市社会运转机制中提炼一些本质认识,但彼此间所持观点具有鲜明差异,持续引发后续研究者的辩论[5 , 13 -16 ] . ...

... 两大学派实际上是对美国2种不同类型城市的社会空间结构的总结,但认识论层面差异所引发的争议却延续至今.芝加哥学派开创的城市研究范式,即透过局部与整体的关系建构一种简洁的有关城市系统性运行的机制,启发了后续研究者通过具体的微观因素解读各种宏大的城市过程[5 , 16 , 19 ] .而洛杉矶学派则引发了对差异的关注.他们甚至不满足于仅仅提炼导致社会空间分异的内在政治经济机制,还扩展到关注社会空间的反作用[15 ] .此外,关于西方城市社会空间结构也有新的进展,比较重要的是关于后郊区化的论断.即大城市郊区的不断向外扩展开启了一个新的城市化阶段,不仅脱离了由中心主导的同心圆式生长,呈现多中心的碎片化发展,还受到越来越多不同生活方式的挑战,社会空间的极化与分异更加显著[20 ] . ...

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

... 芝加哥始建于1833年,是美国第三大都市区,水路交通建设使其从普通聚居点快速发展为大城市[44 ] ,1880年人口已达到50万人[16 ] .进入20世纪以后,芝加哥是美国非裔人口南北大迁移的主要目的地,也成为美国种族矛盾最尖锐的城市之一[50 ] .20世纪中后期芝加哥由重工业生产基地成功转型为生产者服务业的中心[39 ] ,成为全球网络中的关键节点城市,持续吸入来自全球各地的移民,也成为美国人口最多元的城市之一.截至2020年,芝加哥市域面积达到589 km2 ,人口超274万人[51 ] .从城市发展历史、全球网络地位等方面看,芝加哥都具备美国许多传统大都市的典型特征.芝加哥也一直是无数城市研究者发掘灵感的沃土. ...

... 洛杉矶是美国第二大都市区,1850年正式归于美国,是一座相对年轻的城市,其人口1880年为11万人[16 ] .尽管早期石油和淘金热催生了洛杉矶的城市发育,但1920—1970年才是洛杉矶高速发展的黄金时期,其发展历程几乎与汽车时代的发展相吻合,家庭拥有小轿车比例不断上升,城市土地外延趋势超越纽约、芝加哥等老牌城市,并呈现多中心化形态.今日的洛杉矶是一座市域人口超397万人、面积1 214 km2 的巨型城市[51 ] ,是美国重要的制造业和娱乐业中心,其社会空间形态所呈现的后现代性特征,被认为是美国年轻大城市的代表[17 -18 ] . ...

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

... [16 ],住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

... [16 ].随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

洛杉矶学派及其对人文地理学的影响

2

2015

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... 洛杉矶是美国第二大都市区,1850年正式归于美国,是一座相对年轻的城市,其人口1880年为11万人[16 ] .尽管早期石油和淘金热催生了洛杉矶的城市发育,但1920—1970年才是洛杉矶高速发展的黄金时期,其发展历程几乎与汽车时代的发展相吻合,家庭拥有小轿车比例不断上升,城市土地外延趋势超越纽约、芝加哥等老牌城市,并呈现多中心化形态.今日的洛杉矶是一座市域人口超397万人、面积1 214 km2 的巨型城市[51 ] ,是美国重要的制造业和娱乐业中心,其社会空间形态所呈现的后现代性特征,被认为是美国年轻大城市的代表[17 -18 ] . ...

洛杉矶学派及其对人文地理学的影响

2

2015

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... 洛杉矶是美国第二大都市区,1850年正式归于美国,是一座相对年轻的城市,其人口1880年为11万人[16 ] .尽管早期石油和淘金热催生了洛杉矶的城市发育,但1920—1970年才是洛杉矶高速发展的黄金时期,其发展历程几乎与汽车时代的发展相吻合,家庭拥有小轿车比例不断上升,城市土地外延趋势超越纽约、芝加哥等老牌城市,并呈现多中心化形态.今日的洛杉矶是一座市域人口超397万人、面积1 214 km2 的巨型城市[51 ] ,是美国重要的制造业和娱乐业中心,其社会空间形态所呈现的后现代性特征,被认为是美国年轻大城市的代表[17 -18 ] . ...

From Los Angeles to Shanghai: Testing the applicability of five urban paradigms

2

2012

... 20世纪中后期,人们对于城市社会空间的既有认识在全球化等诸多背景影响下发生改变.洛杉矶学派的地理学家和规划师受新马克思主义和后现代主义思潮的影响,以冲突论和非均衡发展的双重视角重新解读城市社会空间,认为在后福特模式下社会空间的极化是必然趋势[9 , 13 ] .他们批判“芝加哥”式将城市用简单模式概括的研究理念[15 ] ,认为随着城市愈加多元复杂,信息高速公路的发展使得各空间面临的发展机会是均等的,因此城市社会空间的结构应当是混沌的、破碎的,没有特定模式,类似于一个游戏盘[13 ] ;而洛杉矶的模式可代表美国城市的未来图景,应当将其作为研究全球化下城市进程的模式、结构和机理的实验场[17 ] .洛杉矶学派强调将时代周期与城市发展紧密联系,对后工业、后现代以及后福特模式下城市空间结构作了具体描述[18 ] . ...

... 洛杉矶是美国第二大都市区,1850年正式归于美国,是一座相对年轻的城市,其人口1880年为11万人[16 ] .尽管早期石油和淘金热催生了洛杉矶的城市发育,但1920—1970年才是洛杉矶高速发展的黄金时期,其发展历程几乎与汽车时代的发展相吻合,家庭拥有小轿车比例不断上升,城市土地外延趋势超越纽约、芝加哥等老牌城市,并呈现多中心化形态.今日的洛杉矶是一座市域人口超397万人、面积1 214 km2 的巨型城市[51 ] ,是美国重要的制造业和娱乐业中心,其社会空间形态所呈现的后现代性特征,被认为是美国年轻大城市的代表[17 -18 ] . ...

Mapping the DNA of urban neighborhoods: Clustering longitudinal sequences of neighborhood socioeconomic change

3

2016

... 两大学派实际上是对美国2种不同类型城市的社会空间结构的总结,但认识论层面差异所引发的争议却延续至今.芝加哥学派开创的城市研究范式,即透过局部与整体的关系建构一种简洁的有关城市系统性运行的机制,启发了后续研究者通过具体的微观因素解读各种宏大的城市过程[5 , 16 , 19 ] .而洛杉矶学派则引发了对差异的关注.他们甚至不满足于仅仅提炼导致社会空间分异的内在政治经济机制,还扩展到关注社会空间的反作用[15 ] .此外,关于西方城市社会空间结构也有新的进展,比较重要的是关于后郊区化的论断.即大城市郊区的不断向外扩展开启了一个新的城市化阶段,不仅脱离了由中心主导的同心圆式生长,呈现多中心的碎片化发展,还受到越来越多不同生活方式的挑战,社会空间的极化与分异更加显著[20 ] . ...

... 芝加哥和洛杉矶的分析数据主要来自Delmelle [19 , 46 ] 公布的美国大都市区邻里分类结果,该成果基于美国1980年、1990年、2000年及2010年4次普查数据,从种族身份、受教育程度、职业、住房状况以及收入五大特征中选取18个变量① (①包括外国出生人口,黑、白、拉美以及亚裔人口,近10 a有迁移史比例,18岁以下人口,60岁及以上人口,本科及以上学历,失业率,工人比例,从事服务业人员比例,30 a以上历史建筑,住房空置率,业主比例,多户共居一室,住宅中位数,收入贫困线以下人口.),通过聚类得到9个社会类型区,以刻画美国城市的社会空间特征.本文根据美国9个分类结果各变量得分的相似程度,将其进一步简化组合为可代表高、中、低社会阶层的3类社会空间.上海的分析采用上海市统计局提供的2000年和2010年人口普查数据,在美国的五大特征基础上考虑了本土社会特性,筛选出包括外来人口、本地人户分离人口、农业户口、60岁及以上人口、14岁及以下人口、本科及以上人口、服务业人员、工人、白领职业人口、租房人口、以及邻里平均工资② (②将单元内分行业人数与对应年份上海统计年鉴中分行业的平均工资相乘、求和,并除以从业人员总数得到最终的平均值.)在内的11个变量.这些变量能很好表征中国城市居民的社会经济、住房等与收入有关的状况[27 -28 ] ,通过层次聚类分析最终得到区分高、中、低三大收入群体的社会空间.尽管中美两国城市社会存在很大的差异,比如户籍与种族的身份标识差别,但都包含了相同的变量特征类别,如受教育程度、职业和住房状况等,两国的3类群体所呈现的社会空间具有可比性. ...

... 美国城市三大社会阶层类型区里,相对的高阶层类型拥有较高比例的本科学历群体、三产职业居民、业主和住房价值,同时失业率、工人比例和贫困线以下人口占比较低.而低阶层类型则表现为较高的失业率和贫困线以下人口占比,同时他们的住宅价值最低.而这3类社会区的种族构成所反映的阶层差异,也与美国社会现实相符[19 ] . ...

''It's not going to be suburban, It's going to be all urban'': Assembling post-suburbia in the Toronto and Chicago regions

1

2015

... 两大学派实际上是对美国2种不同类型城市的社会空间结构的总结,但认识论层面差异所引发的争议却延续至今.芝加哥学派开创的城市研究范式,即透过局部与整体的关系建构一种简洁的有关城市系统性运行的机制,启发了后续研究者通过具体的微观因素解读各种宏大的城市过程[5 , 16 , 19 ] .而洛杉矶学派则引发了对差异的关注.他们甚至不满足于仅仅提炼导致社会空间分异的内在政治经济机制,还扩展到关注社会空间的反作用[15 ] .此外,关于西方城市社会空间结构也有新的进展,比较重要的是关于后郊区化的论断.即大城市郊区的不断向外扩展开启了一个新的城市化阶段,不仅脱离了由中心主导的同心圆式生长,呈现多中心的碎片化发展,还受到越来越多不同生活方式的挑战,社会空间的极化与分异更加显著[20 ] . ...

基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究

1

2014

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

基于全国第六次人口普查数据的广州新移民居住分异研究

1

2014

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

城市社会空间的研究与规划

1

1986

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

城市社会空间的研究与规划

1

1986

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

北京城市社会区分析

1

2003

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

北京城市社会区分析

1

2003

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

居住分异与社会距离

1

2010

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

居住分异与社会距离

1

2010

... 改革开放后的中国城市社会在短短几十年间发生巨大变化,社会空间已成为当代中国转型提升的核心维度[21 ] .至20世纪80年代中后期,社会空间议题开始引起包括地理学、人口学、社会学以及城市规划等众多领域中国学者的强烈关注[22 -25 ] . ...

1

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

1

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

Tenure-based residential segregation in post-reform Chinese cities: A case study of Shanghai

2

2008

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 芝加哥和洛杉矶的分析数据主要来自Delmelle [19 , 46 ] 公布的美国大都市区邻里分类结果,该成果基于美国1980年、1990年、2000年及2010年4次普查数据,从种族身份、受教育程度、职业、住房状况以及收入五大特征中选取18个变量① (①包括外国出生人口,黑、白、拉美以及亚裔人口,近10 a有迁移史比例,18岁以下人口,60岁及以上人口,本科及以上学历,失业率,工人比例,从事服务业人员比例,30 a以上历史建筑,住房空置率,业主比例,多户共居一室,住宅中位数,收入贫困线以下人口.),通过聚类得到9个社会类型区,以刻画美国城市的社会空间特征.本文根据美国9个分类结果各变量得分的相似程度,将其进一步简化组合为可代表高、中、低社会阶层的3类社会空间.上海的分析采用上海市统计局提供的2000年和2010年人口普查数据,在美国的五大特征基础上考虑了本土社会特性,筛选出包括外来人口、本地人户分离人口、农业户口、60岁及以上人口、14岁及以下人口、本科及以上人口、服务业人员、工人、白领职业人口、租房人口、以及邻里平均工资② (②将单元内分行业人数与对应年份上海统计年鉴中分行业的平均工资相乘、求和,并除以从业人员总数得到最终的平均值.)在内的11个变量.这些变量能很好表征中国城市居民的社会经济、住房等与收入有关的状况[27 -28 ] ,通过层次聚类分析最终得到区分高、中、低三大收入群体的社会空间.尽管中美两国城市社会存在很大的差异,比如户籍与种族的身份标识差别,但都包含了相同的变量特征类别,如受教育程度、职业和住房状况等,两国的3类群体所呈现的社会空间具有可比性. ...

Remaking Shanghai: New divisions in an expanding metropolis

3

2021

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 芝加哥和洛杉矶的分析数据主要来自Delmelle [19 , 46 ] 公布的美国大都市区邻里分类结果,该成果基于美国1980年、1990年、2000年及2010年4次普查数据,从种族身份、受教育程度、职业、住房状况以及收入五大特征中选取18个变量① (①包括外国出生人口,黑、白、拉美以及亚裔人口,近10 a有迁移史比例,18岁以下人口,60岁及以上人口,本科及以上学历,失业率,工人比例,从事服务业人员比例,30 a以上历史建筑,住房空置率,业主比例,多户共居一室,住宅中位数,收入贫困线以下人口.),通过聚类得到9个社会类型区,以刻画美国城市的社会空间特征.本文根据美国9个分类结果各变量得分的相似程度,将其进一步简化组合为可代表高、中、低社会阶层的3类社会空间.上海的分析采用上海市统计局提供的2000年和2010年人口普查数据,在美国的五大特征基础上考虑了本土社会特性,筛选出包括外来人口、本地人户分离人口、农业户口、60岁及以上人口、14岁及以下人口、本科及以上人口、服务业人员、工人、白领职业人口、租房人口、以及邻里平均工资② (②将单元内分行业人数与对应年份上海统计年鉴中分行业的平均工资相乘、求和,并除以从业人员总数得到最终的平均值.)在内的11个变量.这些变量能很好表征中国城市居民的社会经济、住房等与收入有关的状况[27 -28 ] ,通过层次聚类分析最终得到区分高、中、低三大收入群体的社会空间.尽管中美两国城市社会存在很大的差异,比如户籍与种族的身份标识差别,但都包含了相同的变量特征类别,如受教育程度、职业和住房状况等,两国的3类群体所呈现的社会空间具有可比性. ...

... 与美国不同,中国大城市中心城比郊区有更高的建成环境品质和更大的吸引力,对应了“内高外低”格局.“强政府”体制下中国政府在城乡建设中扮演了核心角色.中心城不仅交通区位优越,而且历来是城市政府优先建设地区,建成环境品质高,拥有完备的基础设施和高质量的教育及医疗卫生资源,是高收入群体居住首选地.中国没有美国的种族冲突问题,改革开放后中低收入的外来移民导入也并未对中心城内核居住环境带来根本性冲击,这也与同一时期城市“退二进三”的工业转型策略显著关联,职住临近使得以制造业为主的大量移民直接汇入城市郊区[28 ] .尽管政府通过财政和金融共同运作强力地推动了中国郊区的快速发展[57 ] .但郊区长期以来不是政府发展重点,其建成环境品质远远不及中心城区.中国大城市城郊之间交通联系便捷度也不支持郊区化.首先,高密度人口导致城市公交比重远高于北美城市,强化了集聚的城市形态.其次,即使后来小汽车普及,高密度人口分布和当前的交通基础设施格局决定了住在郊区通勤至市区就业是很困难的事[58 ] .不过一些局部的改变正在发生,北京和上海等超大城市开始鼓励并规划郊区新城建设,城郊地铁不断兴建,高速公路和郊区设施也在不断完善,而中心城内核区域人口密度持续增高,这些促使了少量高收入居民开始出现外流. ...

3

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 案例选择是比较研究面临的首要工作[40 ] ,案例应当具备代表性并能揭示深层次的规律[7 ] .本文选取美国的芝加哥、洛杉矶和中国上海为中美跨国比较的案例.这3座城市不仅作为全球网络中的主要节点可分别表征“全球北方”和“全球南方”的许多特征,而且作为本国的重要城市也极具本土性.此外,3座城市历来受到城市研究者的青睐,前期较好的理论和实证研究基础也有利于深入挖掘机制与规律.美国是个移民国家,不同时期来自不同区域的移民贡献了美国城市种族和地域交叉的多元景观[46 ] .洛杉矶和芝加哥2座城市经历不同历史分别代表了2类典型美国城市:芝加哥兴建于蒸汽时代,具备包括纽约在内的传统城市特征;而洛杉矶则在电气时代后繁荣,是新兴城市的代表.中国城市的多元不仅来源于自然景观塑造的东中西或南北的地域差别,还因长期以来的地域逻辑[40 ] 和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

3

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 案例选择是比较研究面临的首要工作[40 ] ,案例应当具备代表性并能揭示深层次的规律[7 ] .本文选取美国的芝加哥、洛杉矶和中国上海为中美跨国比较的案例.这3座城市不仅作为全球网络中的主要节点可分别表征“全球北方”和“全球南方”的许多特征,而且作为本国的重要城市也极具本土性.此外,3座城市历来受到城市研究者的青睐,前期较好的理论和实证研究基础也有利于深入挖掘机制与规律.美国是个移民国家,不同时期来自不同区域的移民贡献了美国城市种族和地域交叉的多元景观[46 ] .洛杉矶和芝加哥2座城市经历不同历史分别代表了2类典型美国城市:芝加哥兴建于蒸汽时代,具备包括纽约在内的传统城市特征;而洛杉矶则在电气时代后繁荣,是新兴城市的代表.中国城市的多元不仅来源于自然景观塑造的东中西或南北的地域差别,还因长期以来的地域逻辑[40 ] 和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

北京社会空间重构(2000—2010)

2

2018

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

北京社会空间重构(2000—2010)

2

2018

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

1

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

1

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

单位视角下的中国城市空间重构

1

2011

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

单位视角下的中国城市空间重构

1

2011

... 城市社会空间结构与模式探索、演变机制分析及分异测算是其中的核心议题[26 ] .城市社会空间的分异以更具体的程度计算为基础,关注社会空间重构产生结果,溯源城市社会空间结构塑造过程及不同因素在其中的影响差别[27 -28 ] .在城市社会空间结构形成机制研究上,行政、市场和社会三大力量被认为是中国社会空间结构演变的主要动力[29 -30 ] ;有研究还深入历史,了解社会空间结构的形成机制,路径依赖也被证实对中国社会空间结构塑造起重要影响[31 ] ;鉴于邻里/社区是城市社会空间中的基本单元,有研究着眼于微观,探索单位制度、邻里关系等因素在中国城市社会空间结构形成中的作用[32 ] . ...

改革开放以来上海社会空间结构演化的特征与趋势

2

2009

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

改革开放以来上海社会空间结构演化的特征与趋势

2

2009

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

广州市社会空间结构演变跟踪研究

1

2016

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

广州市社会空间结构演变跟踪研究

1

2016

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

转型期合肥城市社会空间结构演变(1982—2000年)

1

2015

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

转型期合肥城市社会空间结构演变(1982—2000年)

1

2015

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

兰州城市社会空间结构分析

1

2015

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

兰州城市社会空间结构分析

1

2015

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

移民型城市社会空间演变及形成机制研究——以珠海市为例

1

2020

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

移民型城市社会空间演变及形成机制研究——以珠海市为例

1

2020

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

基于社会地图的东莞市社会空间研究

2

2016

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

基于社会地图的东莞市社会空间研究

2

2016

... 更多的学者以探索城市社会空间结构为直接目的,沿袭芝加哥学派经典研究范式,基于人口普查数据开展因子分析,通过对包括人口、社会、物理空间、甚至制度等多维变量的压缩,提取出一定数量的社会区,并最终以模式图的方式总结社会空间结构;研究涉及不同层次的中国城市,既包含北京、上海、广州等特大城市[24 , 33 -34 ] ,也关注合肥、兰州等省会城市[35 -36 ] ,以及珠海、东莞等重要城市[37 -38 ] ,为认识中国城市的社会空间结构奠定了坚实的基础. ...

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

Re-assembling the urban

3

2008

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

... 芝加哥始建于1833年,是美国第三大都市区,水路交通建设使其从普通聚居点快速发展为大城市[44 ] ,1880年人口已达到50万人[16 ] .进入20世纪以后,芝加哥是美国非裔人口南北大迁移的主要目的地,也成为美国种族矛盾最尖锐的城市之一[50 ] .20世纪中后期芝加哥由重工业生产基地成功转型为生产者服务业的中心[39 ] ,成为全球网络中的关键节点城市,持续吸入来自全球各地的移民,也成为美国人口最多元的城市之一.截至2020年,芝加哥市域面积达到589 km2 ,人口超274万人[51 ] .从城市发展历史、全球网络地位等方面看,芝加哥都具备美国许多传统大都市的典型特征.芝加哥也一直是无数城市研究者发掘灵感的沃土. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

4

... 中外城市社会空间结构在表现形式上是复杂多样的,即使是一个国家内部也存在着城市间的差异,也带来了学术观点上的分歧,典型如芝加哥学派与洛杉矶学派之间[13 , 15 -16 , 39 ] .然而分歧是一个城市研究必须要解决的问题[14 ] .不同的城市社会空间结构依然可能存在共通的本质规律.忽视共性过度强调地方特殊性,不仅容易导致虚假推论,也将因此错失理解城市过程中深层次动力机制的机会[40 ] .抛开学派的边界局限,不执迷于争论而是吸收各家所长、挖掘多元背后的本质规律,才是当下城市研究的紧迫任务[5 ] .而一个真正意义上的跨国比较研究,通过更广阔的尺度与视角有效发掘截然不同的景观下的微妙相似之处,捕捉潜在的共同动力机制,正契合了挖掘城市本质规律的这一目标[5 -6 ] .这也正是本文开展中美城市比较研究的主要动力所在. ...

... 基于居住体系下的社会空间分析是城市社会空间研究首选范式,也是本文研究主题.社会空间表述源于“社会区”(social area)一词,由占据一定场域的社会主体相互区分所定义[41 ] .居住和就业是城市的两大基本功能[40 ] ,居住空间作为居民能占据的最稳定场域,所展示的区隔最为准确,有关社会空间特征和规律也能更轻易显现[42 ] . ...

... 案例选择是比较研究面临的首要工作[40 ] ,案例应当具备代表性并能揭示深层次的规律[7 ] .本文选取美国的芝加哥、洛杉矶和中国上海为中美跨国比较的案例.这3座城市不仅作为全球网络中的主要节点可分别表征“全球北方”和“全球南方”的许多特征,而且作为本国的重要城市也极具本土性.此外,3座城市历来受到城市研究者的青睐,前期较好的理论和实证研究基础也有利于深入挖掘机制与规律.美国是个移民国家,不同时期来自不同区域的移民贡献了美国城市种族和地域交叉的多元景观[46 ] .洛杉矶和芝加哥2座城市经历不同历史分别代表了2类典型美国城市:芝加哥兴建于蒸汽时代,具备包括纽约在内的传统城市特征;而洛杉矶则在电气时代后繁荣,是新兴城市的代表.中国城市的多元不仅来源于自然景观塑造的东中西或南北的地域差别,还因长期以来的地域逻辑[40 ] 和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

... [40 ]和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

2

... 基于居住体系下的社会空间分析是城市社会空间研究首选范式,也是本文研究主题.社会空间表述源于“社会区”(social area)一词,由占据一定场域的社会主体相互区分所定义[41 ] .居住和就业是城市的两大基本功能[40 ] ,居住空间作为居民能占据的最稳定场域,所展示的区隔最为准确,有关社会空间特征和规律也能更轻易显现[42 ] . ...

... 技术上社会空间分析通常采用变量降维的方法,用少数几个复合因子展示城市内部社会空间的差异[41 ] .本文将基本沿用这一范式,借助层次聚类分析法对社会区进行类型的判断.此外,为了更系统地认识城市社会空间发展的动力机制,本文借鉴邻里类型变迁矩阵的方法[43 ] ,对案例城市进行多个时间截面的分析,通过追踪不同类型社会区的变迁状况了解社会空间结构演变趋势.在一个具有阶层差别的社会,地理空间中的格局恰好体现了个体无意识服从集体社会规则的归化结果[42 ] .而“制图”可直观展示了空间联系及其模式,为认识和了解事物提供了基础[44 ] .因此本文的跨国比较将分别从美国大都市统计区① (① Metropolitan Statistical Area (MSA),由美国人口普查局1910年首次使用的有关大都市地区的定义,指以一个县或一组县为基础、周围区域与中心地区有紧密经济联系且人口在5万人以上的地理空间实体[45 ] .)[45 ] (对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

Social space and the genesis of appropriated physical space

2

2018

... 基于居住体系下的社会空间分析是城市社会空间研究首选范式,也是本文研究主题.社会空间表述源于“社会区”(social area)一词,由占据一定场域的社会主体相互区分所定义[41 ] .居住和就业是城市的两大基本功能[40 ] ,居住空间作为居民能占据的最稳定场域,所展示的区隔最为准确,有关社会空间特征和规律也能更轻易显现[42 ] . ...

... 技术上社会空间分析通常采用变量降维的方法,用少数几个复合因子展示城市内部社会空间的差异[41 ] .本文将基本沿用这一范式,借助层次聚类分析法对社会区进行类型的判断.此外,为了更系统地认识城市社会空间发展的动力机制,本文借鉴邻里类型变迁矩阵的方法[43 ] ,对案例城市进行多个时间截面的分析,通过追踪不同类型社会区的变迁状况了解社会空间结构演变趋势.在一个具有阶层差别的社会,地理空间中的格局恰好体现了个体无意识服从集体社会规则的归化结果[42 ] .而“制图”可直观展示了空间联系及其模式,为认识和了解事物提供了基础[44 ] .因此本文的跨国比较将分别从美国大都市统计区① (① Metropolitan Statistical Area (MSA),由美国人口普查局1910年首次使用的有关大都市地区的定义,指以一个县或一组县为基础、周围区域与中心地区有紧密经济联系且人口在5万人以上的地理空间实体[45 ] .)[45 ] (对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

The emerging spatial organization of the metropolis: Zones of diversity and minority enclaves in Chicago

4

2017

... 技术上社会空间分析通常采用变量降维的方法,用少数几个复合因子展示城市内部社会空间的差异[41 ] .本文将基本沿用这一范式,借助层次聚类分析法对社会区进行类型的判断.此外,为了更系统地认识城市社会空间发展的动力机制,本文借鉴邻里类型变迁矩阵的方法[43 ] ,对案例城市进行多个时间截面的分析,通过追踪不同类型社会区的变迁状况了解社会空间结构演变趋势.在一个具有阶层差别的社会,地理空间中的格局恰好体现了个体无意识服从集体社会规则的归化结果[42 ] .而“制图”可直观展示了空间联系及其模式,为认识和了解事物提供了基础[44 ] .因此本文的跨国比较将分别从美国大都市统计区① (① Metropolitan Statistical Area (MSA),由美国人口普查局1910年首次使用的有关大都市地区的定义,指以一个县或一组县为基础、周围区域与中心地区有紧密经济联系且人口在5万人以上的地理空间实体[45 ] .)[45 ] (对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

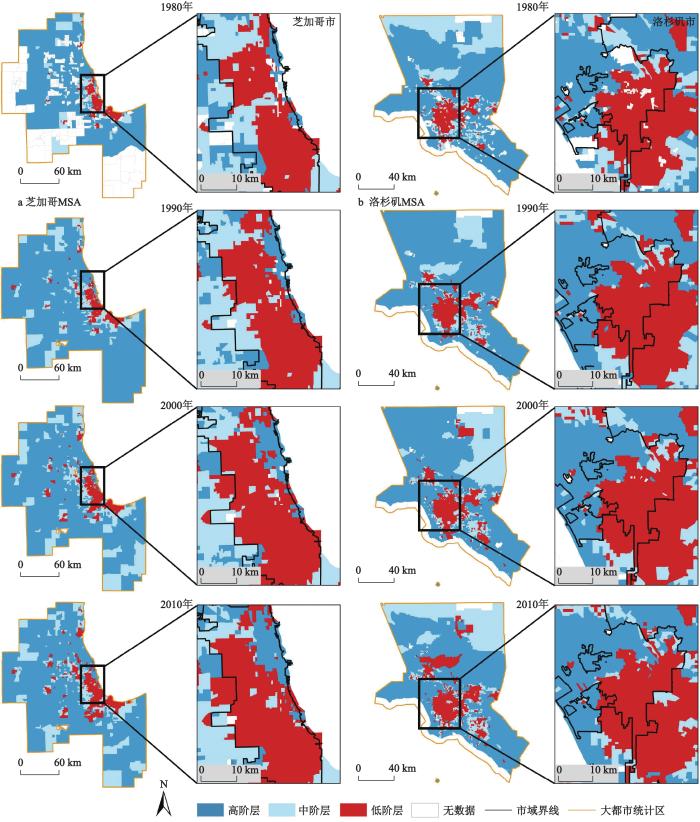

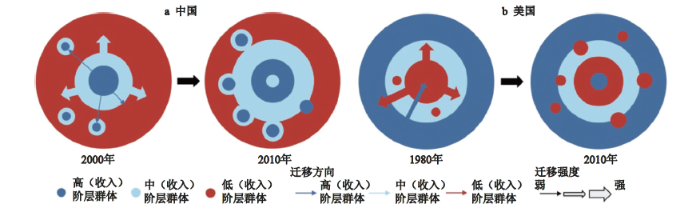

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

... [43 ];后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

... 宏观审视,两国城市社会空间结构差异与两国不同的城市化发展阶段密不可分.始于19世纪中叶的美国城市化已经走过了城市化、郊区化、逆城市化、再城市化4个阶段,城镇人口占比在2020年达到83%[55 ] .在城市化的初期,人口向城市中心集聚,人口密度与人口异质性也不断增加.二战以后,美国进入经济发展的繁荣期,崛起的中、高阶层群体为追求更高质量的人居环境和实现所谓“美国梦”率先郊区化,奠定了今天“外高内低”的社会空间结构格局.20世纪70、80年代后国际移民的到来,带动了市中心低阶层群体的外扩[43 ] ,而后的金融危机进一步导致美国中产阶级“空心化”和阶级塌陷,在空间上则体现为郊区部分邻里的贫民窟化[46 ] .郊区环境下降和中心城地区绅士化后的建成环境改善,促发再城市化进程,引起高阶层再次回流.反观中国,20世纪70年代末的改革开放带来的经济繁荣和全球化机遇促进了城镇化高速发展,2020年中国城镇人口比例达到61%[55 ] ,标志着进入城市化中期阶段.时空压缩背景下的中国大城市空间形态,一方面展示出集聚为主的特征,中高收入群体占据具有优势区位的市中心,而低收入群体则分布于外围边缘地带,另一方面,在空间不足等种种因素驱动下,原本集聚的城市形态开始出现分散迹象,尤以中等收入居民空间外扩最为突出,中心城内核少许高收入群体也出现了外流.与此对应的是郊区多元化发展,城市与农村传统二元分割物理边界日渐模糊,显示出“全球北方”国家的乌托邦式郊区和“全球南方”国家城郊非正式栖居地的混合特征[49 ] . ...

2

... 技术上社会空间分析通常采用变量降维的方法,用少数几个复合因子展示城市内部社会空间的差异[41 ] .本文将基本沿用这一范式,借助层次聚类分析法对社会区进行类型的判断.此外,为了更系统地认识城市社会空间发展的动力机制,本文借鉴邻里类型变迁矩阵的方法[43 ] ,对案例城市进行多个时间截面的分析,通过追踪不同类型社会区的变迁状况了解社会空间结构演变趋势.在一个具有阶层差别的社会,地理空间中的格局恰好体现了个体无意识服从集体社会规则的归化结果[42 ] .而“制图”可直观展示了空间联系及其模式,为认识和了解事物提供了基础[44 ] .因此本文的跨国比较将分别从美国大都市统计区① (① Metropolitan Statistical Area (MSA),由美国人口普查局1910年首次使用的有关大都市地区的定义,指以一个县或一组县为基础、周围区域与中心地区有紧密经济联系且人口在5万人以上的地理空间实体[45 ] .)[45 ] (对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

... 芝加哥始建于1833年,是美国第三大都市区,水路交通建设使其从普通聚居点快速发展为大城市[44 ] ,1880年人口已达到50万人[16 ] .进入20世纪以后,芝加哥是美国非裔人口南北大迁移的主要目的地,也成为美国种族矛盾最尖锐的城市之一[50 ] .20世纪中后期芝加哥由重工业生产基地成功转型为生产者服务业的中心[39 ] ,成为全球网络中的关键节点城市,持续吸入来自全球各地的移民,也成为美国人口最多元的城市之一.截至2020年,芝加哥市域面积达到589 km2 ,人口超274万人[51 ] .从城市发展历史、全球网络地位等方面看,芝加哥都具备美国许多传统大都市的典型特征.芝加哥也一直是无数城市研究者发掘灵感的沃土. ...

2

... 技术上社会空间分析通常采用变量降维的方法,用少数几个复合因子展示城市内部社会空间的差异[41 ] .本文将基本沿用这一范式,借助层次聚类分析法对社会区进行类型的判断.此外,为了更系统地认识城市社会空间发展的动力机制,本文借鉴邻里类型变迁矩阵的方法[43 ] ,对案例城市进行多个时间截面的分析,通过追踪不同类型社会区的变迁状况了解社会空间结构演变趋势.在一个具有阶层差别的社会,地理空间中的格局恰好体现了个体无意识服从集体社会规则的归化结果[42 ] .而“制图”可直观展示了空间联系及其模式,为认识和了解事物提供了基础[44 ] .因此本文的跨国比较将分别从美国大都市统计区① (① Metropolitan Statistical Area (MSA),由美国人口普查局1910年首次使用的有关大都市地区的定义,指以一个县或一组县为基础、周围区域与中心地区有紧密经济联系且人口在5万人以上的地理空间实体[45 ] .)[45 ] (对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

... [45 ](对应上海市域)和城市行政市域(对应上海中心城区)两个尺度所呈现的社会空间结构特征和演变趋势展开分析. ...

Differentiating pathways of neighborhood change in 50 US metropolitan areas

5

2017

... 案例选择是比较研究面临的首要工作[40 ] ,案例应当具备代表性并能揭示深层次的规律[7 ] .本文选取美国的芝加哥、洛杉矶和中国上海为中美跨国比较的案例.这3座城市不仅作为全球网络中的主要节点可分别表征“全球北方”和“全球南方”的许多特征,而且作为本国的重要城市也极具本土性.此外,3座城市历来受到城市研究者的青睐,前期较好的理论和实证研究基础也有利于深入挖掘机制与规律.美国是个移民国家,不同时期来自不同区域的移民贡献了美国城市种族和地域交叉的多元景观[46 ] .洛杉矶和芝加哥2座城市经历不同历史分别代表了2类典型美国城市:芝加哥兴建于蒸汽时代,具备包括纽约在内的传统城市特征;而洛杉矶则在电气时代后繁荣,是新兴城市的代表.中国城市的多元不仅来源于自然景观塑造的东中西或南北的地域差别,还因长期以来的地域逻辑[40 ] 和属地格局[29 ] 而导致城市间功能有鲜明差异.上海作为城市的历史虽然相对短暂,但其近现代独特而多元的发展经历,使上海较其他城市具备更丰富的特点,不仅带有深刻的本土城市的烙印,而且作为中国对外开放的前沿阵地,上海因率先参与全球经济成为走在中国城市发展前列的国际化大都市;因而上海的模式具有一定的代表性和指示性. ...

... 芝加哥和洛杉矶的分析数据主要来自Delmelle [19 , 46 ] 公布的美国大都市区邻里分类结果,该成果基于美国1980年、1990年、2000年及2010年4次普查数据,从种族身份、受教育程度、职业、住房状况以及收入五大特征中选取18个变量① (①包括外国出生人口,黑、白、拉美以及亚裔人口,近10 a有迁移史比例,18岁以下人口,60岁及以上人口,本科及以上学历,失业率,工人比例,从事服务业人员比例,30 a以上历史建筑,住房空置率,业主比例,多户共居一室,住宅中位数,收入贫困线以下人口.),通过聚类得到9个社会类型区,以刻画美国城市的社会空间特征.本文根据美国9个分类结果各变量得分的相似程度,将其进一步简化组合为可代表高、中、低社会阶层的3类社会空间.上海的分析采用上海市统计局提供的2000年和2010年人口普查数据,在美国的五大特征基础上考虑了本土社会特性,筛选出包括外来人口、本地人户分离人口、农业户口、60岁及以上人口、14岁及以下人口、本科及以上人口、服务业人员、工人、白领职业人口、租房人口、以及邻里平均工资② (②将单元内分行业人数与对应年份上海统计年鉴中分行业的平均工资相乘、求和,并除以从业人员总数得到最终的平均值.)在内的11个变量.这些变量能很好表征中国城市居民的社会经济、住房等与收入有关的状况[27 -28 ] ,通过层次聚类分析最终得到区分高、中、低三大收入群体的社会空间.尽管中美两国城市社会存在很大的差异,比如户籍与种族的身份标识差别,但都包含了相同的变量特征类别,如受教育程度、职业和住房状况等,两国的3类群体所呈现的社会空间具有可比性. ...

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

... 总的来说,“外高内低”依然是美国典型大城市社会空间的总体特征,社会高中低阶层的空间分布模式符合同心圆+多核心的形态特征;但从动态演变角度来看,美国社会阶层的空间分布正在发生以低阶层空间扩张和中高阶层缩减为主要特征的变化,社会阶层愈加极化的事实在两个城市社会空间结构中得到确认,这些发现与前期研究的观测结论相符[46 ] .此外,对于一些发展历史更为悠久的大城市,如芝加哥,其市中心的绅士化日益显著.芝加哥和洛杉矶分别作为美国老牌城市与新兴城市的代表,体现了大多数美国城市社会空间特征. ...

... 宏观审视,两国城市社会空间结构差异与两国不同的城市化发展阶段密不可分.始于19世纪中叶的美国城市化已经走过了城市化、郊区化、逆城市化、再城市化4个阶段,城镇人口占比在2020年达到83%[55 ] .在城市化的初期,人口向城市中心集聚,人口密度与人口异质性也不断增加.二战以后,美国进入经济发展的繁荣期,崛起的中、高阶层群体为追求更高质量的人居环境和实现所谓“美国梦”率先郊区化,奠定了今天“外高内低”的社会空间结构格局.20世纪70、80年代后国际移民的到来,带动了市中心低阶层群体的外扩[43 ] ,而后的金融危机进一步导致美国中产阶级“空心化”和阶级塌陷,在空间上则体现为郊区部分邻里的贫民窟化[46 ] .郊区环境下降和中心城地区绅士化后的建成环境改善,促发再城市化进程,引起高阶层再次回流.反观中国,20世纪70年代末的改革开放带来的经济繁荣和全球化机遇促进了城镇化高速发展,2020年中国城镇人口比例达到61%[55 ] ,标志着进入城市化中期阶段.时空压缩背景下的中国大城市空间形态,一方面展示出集聚为主的特征,中高收入群体占据具有优势区位的市中心,而低收入群体则分布于外围边缘地带,另一方面,在空间不足等种种因素驱动下,原本集聚的城市形态开始出现分散迹象,尤以中等收入居民空间外扩最为突出,中心城内核少许高收入群体也出现了外流.与此对应的是郊区多元化发展,城市与农村传统二元分割物理边界日渐模糊,显示出“全球北方”国家的乌托邦式郊区和“全球南方”国家城郊非正式栖居地的混合特征[49 ] . ...

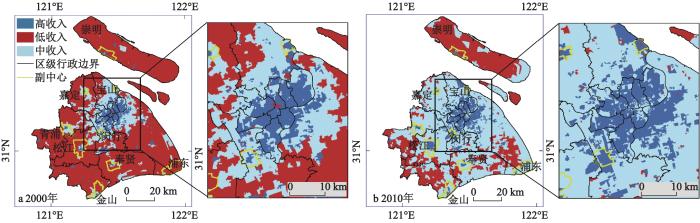

2

... 1843年开埠之前上海还只是东海之滨的小县城,经过1个世纪的发展,20世纪30年代的上海已经成为远东第一大都市[47 ] .建国以后上海保持了其优越发展基础,不仅成为全国的商业中心,还承担了主要工业生产的责任.改革开放后上海进入新的高速发展的阶段,并正在成长为一座全球城市.大都市的成长离不开大量人口涌入的贡献,上海历史上经历过多次的移民潮,是一座绝对意义上的移民城市[47 ] ,截至2020年,上海已经成为总人口超过2 480万人,总面积达到6 340 km2 的巨型城市[48 ] .特殊的发展历史塑造了上海社会空间结构的复杂性,上海也一直是中国社会空间研究的热点城市. ...

... [47 ],截至2020年,上海已经成为总人口超过2 480万人,总面积达到6 340 km2 的巨型城市[48 ] .特殊的发展历史塑造了上海社会空间结构的复杂性,上海也一直是中国社会空间研究的热点城市. ...

1

... 1843年开埠之前上海还只是东海之滨的小县城,经过1个世纪的发展,20世纪30年代的上海已经成为远东第一大都市[47 ] .建国以后上海保持了其优越发展基础,不仅成为全国的商业中心,还承担了主要工业生产的责任.改革开放后上海进入新的高速发展的阶段,并正在成长为一座全球城市.大都市的成长离不开大量人口涌入的贡献,上海历史上经历过多次的移民潮,是一座绝对意义上的移民城市[47 ] ,截至2020年,上海已经成为总人口超过2 480万人,总面积达到6 340 km2 的巨型城市[48 ] .特殊的发展历史塑造了上海社会空间结构的复杂性,上海也一直是中国社会空间研究的热点城市. ...

1

... 1843年开埠之前上海还只是东海之滨的小县城,经过1个世纪的发展,20世纪30年代的上海已经成为远东第一大都市[47 ] .建国以后上海保持了其优越发展基础,不仅成为全国的商业中心,还承担了主要工业生产的责任.改革开放后上海进入新的高速发展的阶段,并正在成长为一座全球城市.大都市的成长离不开大量人口涌入的贡献,上海历史上经历过多次的移民潮,是一座绝对意义上的移民城市[47 ] ,截至2020年,上海已经成为总人口超过2 480万人,总面积达到6 340 km2 的巨型城市[48 ] .特殊的发展历史塑造了上海社会空间结构的复杂性,上海也一直是中国社会空间研究的热点城市. ...

The assemblage and making of suburbs in post-reform China: The case of Guangzhou

2

2019

... 总而言之,上海从中心到外围依次分布高、中和低3类收入群体,呈现出同心圆和多核心相结合的空间模式,空间演变上显示了低收入居民的空间收缩、中等以上收入群体分布区扩展和中心城内核少许高收入和低收入群体空间被中等收入居民替代的趋势.回顾其他有关中国城市社会空间结构的实证研究[30 , 33 -38 ] ,尽管他们并没有把关注点聚焦在高中低收入居民的空间分布这一主题上,但如果把他们的城市社会区分类结果按照高中低3类进行归类,可以发现相似之处,即高中低收入群体的分布基本吻合由中心向外围依次分布的格局;城市郊区的扩张和新中心的发育,正是快速城市化背景下中国城市的普遍特点[49 ] ;除了上海之外,北京和广州等为代表的特大城市,其中心城内核也都因居住环境的老化和拥挤,开始出现类似于邻里周期理论中“降级”阶段的特征.由此可见,上海城市社会空间结构具有高度代表性,反映了当下许多中国城市社会空间的共同特征. ...

... 宏观审视,两国城市社会空间结构差异与两国不同的城市化发展阶段密不可分.始于19世纪中叶的美国城市化已经走过了城市化、郊区化、逆城市化、再城市化4个阶段,城镇人口占比在2020年达到83%[55 ] .在城市化的初期,人口向城市中心集聚,人口密度与人口异质性也不断增加.二战以后,美国进入经济发展的繁荣期,崛起的中、高阶层群体为追求更高质量的人居环境和实现所谓“美国梦”率先郊区化,奠定了今天“外高内低”的社会空间结构格局.20世纪70、80年代后国际移民的到来,带动了市中心低阶层群体的外扩[43 ] ,而后的金融危机进一步导致美国中产阶级“空心化”和阶级塌陷,在空间上则体现为郊区部分邻里的贫民窟化[46 ] .郊区环境下降和中心城地区绅士化后的建成环境改善,促发再城市化进程,引起高阶层再次回流.反观中国,20世纪70年代末的改革开放带来的经济繁荣和全球化机遇促进了城镇化高速发展,2020年中国城镇人口比例达到61%[55 ] ,标志着进入城市化中期阶段.时空压缩背景下的中国大城市空间形态,一方面展示出集聚为主的特征,中高收入群体占据具有优势区位的市中心,而低收入群体则分布于外围边缘地带,另一方面,在空间不足等种种因素驱动下,原本集聚的城市形态开始出现分散迹象,尤以中等收入居民空间外扩最为突出,中心城内核少许高收入群体也出现了外流.与此对应的是郊区多元化发展,城市与农村传统二元分割物理边界日渐模糊,显示出“全球北方”国家的乌托邦式郊区和“全球南方”国家城郊非正式栖居地的混合特征[49 ] . ...

4

... 芝加哥始建于1833年,是美国第三大都市区,水路交通建设使其从普通聚居点快速发展为大城市[44 ] ,1880年人口已达到50万人[16 ] .进入20世纪以后,芝加哥是美国非裔人口南北大迁移的主要目的地,也成为美国种族矛盾最尖锐的城市之一[50 ] .20世纪中后期芝加哥由重工业生产基地成功转型为生产者服务业的中心[39 ] ,成为全球网络中的关键节点城市,持续吸入来自全球各地的移民,也成为美国人口最多元的城市之一.截至2020年,芝加哥市域面积达到589 km2 ,人口超274万人[51 ] .从城市发展历史、全球网络地位等方面看,芝加哥都具备美国许多传统大都市的典型特征.芝加哥也一直是无数城市研究者发掘灵感的沃土. ...

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

... [50 , 56 ],对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

2

... 芝加哥始建于1833年,是美国第三大都市区,水路交通建设使其从普通聚居点快速发展为大城市[44 ] ,1880年人口已达到50万人[16 ] .进入20世纪以后,芝加哥是美国非裔人口南北大迁移的主要目的地,也成为美国种族矛盾最尖锐的城市之一[50 ] .20世纪中后期芝加哥由重工业生产基地成功转型为生产者服务业的中心[39 ] ,成为全球网络中的关键节点城市,持续吸入来自全球各地的移民,也成为美国人口最多元的城市之一.截至2020年,芝加哥市域面积达到589 km2 ,人口超274万人[51 ] .从城市发展历史、全球网络地位等方面看,芝加哥都具备美国许多传统大都市的典型特征.芝加哥也一直是无数城市研究者发掘灵感的沃土. ...

... 洛杉矶是美国第二大都市区,1850年正式归于美国,是一座相对年轻的城市,其人口1880年为11万人[16 ] .尽管早期石油和淘金热催生了洛杉矶的城市发育,但1920—1970年才是洛杉矶高速发展的黄金时期,其发展历程几乎与汽车时代的发展相吻合,家庭拥有小轿车比例不断上升,城市土地外延趋势超越纽约、芝加哥等老牌城市,并呈现多中心化形态.今日的洛杉矶是一座市域人口超397万人、面积1 214 km2 的巨型城市[51 ] ,是美国重要的制造业和娱乐业中心,其社会空间形态所呈现的后现代性特征,被认为是美国年轻大城市的代表[17 -18 ] . ...

2

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

Changing occupational structures and residential segregation in New York, London and Tokyo

1

2020

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

Divergent pathways of gentrification: Racial inequality and the social order of renewal in Chicago neighborhoods

1

2014

... 图2 展示了美国芝加哥和洛杉矶在1980年、1990年、2000年、2010年大都市统计区与市域2种尺度下的社会空间结构及其演变.从大都市统计区尺度来看,2个城市整体社会空间格局依然符合芝加哥学派所描绘的低阶层群体位于中心城市、中阶层群体在外围、高阶层群体在边缘区的环状同心圆模式,以洛杉矶为代表的城市还呈现了非常显著的多核格局.但变化正在发生,为了更清晰地把握洛杉矶和芝加哥的邻里动态变迁趋势,本文进一步统计了大都市统计区尺度上2座城市在1980年和2010年之间三大社会类型区的邻里单元数量的变化.结果表明,低阶层邻里空间正在往郊区扩张,在芝加哥大都市区南部、洛杉矶大都市区北部和西南部比较明显;高阶层与中阶层邻里数量减少,尤以芝加哥最强烈,超过1/5(316个)的新增低阶层邻里是由1980年中、高阶层邻里所贡献的.郊区化的低阶层空间扩张,一方面源自中心城区低阶层向城郊迁移[43 ] ,另一方面是由于金融危机导致的郊区中产阶级的阶层塌陷与社会空间下沉[46 ] .前者与美国反住房歧视法案的颁布[50 ] 、制造业等低端岗位更加偏向郊区、交通成本改变等背景相关[52 ] ,也与20世纪70—80年代大量西班牙裔、亚裔移民涌入美国并定居城市郊区有显著关联,部分区域种族的多元化带动了市中心低阶层非裔群体的外迁[43 ] ;后者则与全球化导致城市不同职业之间的收入差距拉大相关,社会的极化体现在了城市的居住空间中[53 ] .从市域尺度上看,2个城市模式特点略有不同.芝加哥中心城的内核已经因显著的绅士化而出现高阶层人群的聚居[54 ] ,逐渐占领中心城内核地带;相比之下,洛杉矶的市中心则一直由低阶层人群占据. ...

2

... 宏观审视,两国城市社会空间结构差异与两国不同的城市化发展阶段密不可分.始于19世纪中叶的美国城市化已经走过了城市化、郊区化、逆城市化、再城市化4个阶段,城镇人口占比在2020年达到83%[55 ] .在城市化的初期,人口向城市中心集聚,人口密度与人口异质性也不断增加.二战以后,美国进入经济发展的繁荣期,崛起的中、高阶层群体为追求更高质量的人居环境和实现所谓“美国梦”率先郊区化,奠定了今天“外高内低”的社会空间结构格局.20世纪70、80年代后国际移民的到来,带动了市中心低阶层群体的外扩[43 ] ,而后的金融危机进一步导致美国中产阶级“空心化”和阶级塌陷,在空间上则体现为郊区部分邻里的贫民窟化[46 ] .郊区环境下降和中心城地区绅士化后的建成环境改善,促发再城市化进程,引起高阶层再次回流.反观中国,20世纪70年代末的改革开放带来的经济繁荣和全球化机遇促进了城镇化高速发展,2020年中国城镇人口比例达到61%[55 ] ,标志着进入城市化中期阶段.时空压缩背景下的中国大城市空间形态,一方面展示出集聚为主的特征,中高收入群体占据具有优势区位的市中心,而低收入群体则分布于外围边缘地带,另一方面,在空间不足等种种因素驱动下,原本集聚的城市形态开始出现分散迹象,尤以中等收入居民空间外扩最为突出,中心城内核少许高收入群体也出现了外流.与此对应的是郊区多元化发展,城市与农村传统二元分割物理边界日渐模糊,显示出“全球北方”国家的乌托邦式郊区和“全球南方”国家城郊非正式栖居地的混合特征[49 ] . ...

... [55 ],标志着进入城市化中期阶段.时空压缩背景下的中国大城市空间形态,一方面展示出集聚为主的特征,中高收入群体占据具有优势区位的市中心,而低收入群体则分布于外围边缘地带,另一方面,在空间不足等种种因素驱动下,原本集聚的城市形态开始出现分散迹象,尤以中等收入居民空间外扩最为突出,中心城内核少许高收入群体也出现了外流.与此对应的是郊区多元化发展,城市与农村传统二元分割物理边界日渐模糊,显示出“全球北方”国家的乌托邦式郊区和“全球南方”国家城郊非正式栖居地的混合特征[49 ] . ...

2

... 从微观运行机制来分析,中美城市社会空间结构差异是两国城市在城郊人口吸引力以及城郊交通联系便捷度的不同所决定的,而这又与复杂多元的社会经济因素有关.美国大城市中心城建成环境品质的下降在客观上与吸引力的削弱、大量低阶层属性移民的导入和种族冲突密不可分[50 ] ,也与美国城市发展较晚而导致人口植根性不强有关[16 ] ,这是不同于欧洲城市和中国城市的重要特征.主观层面上,追求更高的生活环境质量、适应家庭成员尤其是儿童需要的大居住空间以及实现英格兰式的乡村理想是中高阶层奔向郊区的主要动力.距离是城市系统运行的核心要素,城市生活中的大量要素依然被时空条件束缚[4 ] .而小汽车普及带来的城郊间的高度交通可达性则使郊区化成为现实[16 ] ,住在郊区同时工作在市区在通勤上是可行的.在上述一系列过程中,美国联邦政府扮演了积极的角色,有选择性的住宅抵押贷款优惠政策增加了郊区对于中高阶层的吸引力[50 , 56 ] ,对于高速公路建设的支持以及低廉的汽油税费政策促进了小汽车普及[52 ] .后期高阶层群体回归芝加哥等历史悠久城市的中心城内核,是中心城和郊区吸引力对比格局发生改变导致的.低阶层空间在郊区的扩张大大降低了郊区生活空间品质[15 ] ,而处于漫长衰退期的中心邻里作为一种“价值洼地”在经历了绅士化翻新之后,复古的高品质住宅、极具历史风貌的街区以及与就业地点的临近,重新吸引了高阶层的回归. ...

... 尽管中美城市社会空间结构在空间格局和具体形成原因上不同,但背后深层次的动力机制却是相同的.正如Sassen [39 ] 指出的,城市景观和空间结构的外在表现多样性,其实是源自特定区域对于同一动力机制的缩放和空间化.中美城市社会空间分异本质都是社会地位不均衡在空间上的延伸,是优势群体在区位竞争中获胜的空间体现.这与新马克思主义城市理论的一些核心观点相对应.城市空间存在利益分配不均的状况,优势群体是永远的赢家,其居住偏好变化是城市邻里变迁的动力[11 , 56 ] .相关研究表明,优势群体的择居偏好受到与市中心距离、自然环境(水体和地形)以及交通成本三大关键外生变量的影响,随着外部条件的变化,他们的选择也会随之改变[16 ] .在城市发展之初,中心区位的优势高于外围是自然之理,中外概不例外.20世纪以前的美国城市,同样存在“内高外低”的社会阶层分布模式[16 ] .随着中心城衰败、现代交通的发展,高阶层居民占据了有自然环境优势的郊区.当郊区同样无法避免设施老旧以及人口异质性抬升之时,中心城区位可达性优势持续吸附一些以金融业为代表的高收入行业,在经过了旧城更新的绅士化过程后,加之通勤成本的考虑,部分高阶层又开始回流市中心.在中国,漫长的城市发展历史使内城外郭的模式影响深远,中心城拥有持续累积的优质资源,自然被收入占据优势的群体所占据[29 ] ,而边缘化的外围一直是相对弱势的低收入群体居住选择地. ...

Emerging Chinese Cities: Implications for global urban studies

1

2016

... 与美国不同,中国大城市中心城比郊区有更高的建成环境品质和更大的吸引力,对应了“内高外低”格局.“强政府”体制下中国政府在城乡建设中扮演了核心角色.中心城不仅交通区位优越,而且历来是城市政府优先建设地区,建成环境品质高,拥有完备的基础设施和高质量的教育及医疗卫生资源,是高收入群体居住首选地.中国没有美国的种族冲突问题,改革开放后中低收入的外来移民导入也并未对中心城内核居住环境带来根本性冲击,这也与同一时期城市“退二进三”的工业转型策略显著关联,职住临近使得以制造业为主的大量移民直接汇入城市郊区[28 ] .尽管政府通过财政和金融共同运作强力地推动了中国郊区的快速发展[57 ] .但郊区长期以来不是政府发展重点,其建成环境品质远远不及中心城区.中国大城市城郊之间交通联系便捷度也不支持郊区化.首先,高密度人口导致城市公交比重远高于北美城市,强化了集聚的城市形态.其次,即使后来小汽车普及,高密度人口分布和当前的交通基础设施格局决定了住在郊区通勤至市区就业是很困难的事[58 ] .不过一些局部的改变正在发生,北京和上海等超大城市开始鼓励并规划郊区新城建设,城郊地铁不断兴建,高速公路和郊区设施也在不断完善,而中心城内核区域人口密度持续增高,这些促使了少量高收入居民开始出现外流. ...

上海市就业人口的职住分离和结构分异

1

2017

... 与美国不同,中国大城市中心城比郊区有更高的建成环境品质和更大的吸引力,对应了“内高外低”格局.“强政府”体制下中国政府在城乡建设中扮演了核心角色.中心城不仅交通区位优越,而且历来是城市政府优先建设地区,建成环境品质高,拥有完备的基础设施和高质量的教育及医疗卫生资源,是高收入群体居住首选地.中国没有美国的种族冲突问题,改革开放后中低收入的外来移民导入也并未对中心城内核居住环境带来根本性冲击,这也与同一时期城市“退二进三”的工业转型策略显著关联,职住临近使得以制造业为主的大量移民直接汇入城市郊区[28 ] .尽管政府通过财政和金融共同运作强力地推动了中国郊区的快速发展[57 ] .但郊区长期以来不是政府发展重点,其建成环境品质远远不及中心城区.中国大城市城郊之间交通联系便捷度也不支持郊区化.首先,高密度人口导致城市公交比重远高于北美城市,强化了集聚的城市形态.其次,即使后来小汽车普及,高密度人口分布和当前的交通基础设施格局决定了住在郊区通勤至市区就业是很困难的事[58 ] .不过一些局部的改变正在发生,北京和上海等超大城市开始鼓励并规划郊区新城建设,城郊地铁不断兴建,高速公路和郊区设施也在不断完善,而中心城内核区域人口密度持续增高,这些促使了少量高收入居民开始出现外流. ...

上海市就业人口的职住分离和结构分异

1

2017

... 与美国不同,中国大城市中心城比郊区有更高的建成环境品质和更大的吸引力,对应了“内高外低”格局.“强政府”体制下中国政府在城乡建设中扮演了核心角色.中心城不仅交通区位优越,而且历来是城市政府优先建设地区,建成环境品质高,拥有完备的基础设施和高质量的教育及医疗卫生资源,是高收入群体居住首选地.中国没有美国的种族冲突问题,改革开放后中低收入的外来移民导入也并未对中心城内核居住环境带来根本性冲击,这也与同一时期城市“退二进三”的工业转型策略显著关联,职住临近使得以制造业为主的大量移民直接汇入城市郊区[28 ] .尽管政府通过财政和金融共同运作强力地推动了中国郊区的快速发展[57 ] .但郊区长期以来不是政府发展重点,其建成环境品质远远不及中心城区.中国大城市城郊之间交通联系便捷度也不支持郊区化.首先,高密度人口导致城市公交比重远高于北美城市,强化了集聚的城市形态.其次,即使后来小汽车普及,高密度人口分布和当前的交通基础设施格局决定了住在郊区通勤至市区就业是很困难的事[58 ] .不过一些局部的改变正在发生,北京和上海等超大城市开始鼓励并规划郊区新城建设,城郊地铁不断兴建,高速公路和郊区设施也在不断完善,而中心城内核区域人口密度持续增高,这些促使了少量高收入居民开始出现外流. ...

1

... 两国城市社会空间结构演化速度差异是与两国城市化速度直接相关,亦是全球化深刻变革中,各国经济、社会和文化的交汇影响下,要素在城市空间上集聚或分散的多样化表现.美国城镇人口由20%上升至60%经历1个世纪,二战结束后才有郊区化转变[59 ] .因此要素在城市社会空间的流动,呈现一种缓慢的先集聚后分散模式.中国同样的城镇人口比例跃升,只耗费不到40 a时间,在中途就进入郊区化.市场化、城市化及全球化几乎在同一时期发生,因此要素的集聚与扩散在高度时空压缩中并行,重新塑造中国城市社会空间,以致于传统性、现代性及后现代性3种特征均在中国城市社会空间结构中体现[60 ] .异常快速的城市化水平与城市内部迁移相关制度的缓慢释放形成强烈反差,比如不同收入群体的择居分化是直到1998年住房市场化改革后才逐渐显现,导致集聚要素以极不均衡的方式在城市空间中扩散. ...

(Post) suburban development and state entrepreneurialism in Beijing's outer suburbs

1

2011

... 两国城市社会空间结构演化速度差异是与两国城市化速度直接相关,亦是全球化深刻变革中,各国经济、社会和文化的交汇影响下,要素在城市空间上集聚或分散的多样化表现.美国城镇人口由20%上升至60%经历1个世纪,二战结束后才有郊区化转变[59 ] .因此要素在城市社会空间的流动,呈现一种缓慢的先集聚后分散模式.中国同样的城镇人口比例跃升,只耗费不到40 a时间,在中途就进入郊区化.市场化、城市化及全球化几乎在同一时期发生,因此要素的集聚与扩散在高度时空压缩中并行,重新塑造中国城市社会空间,以致于传统性、现代性及后现代性3种特征均在中国城市社会空间结构中体现[60 ] .异常快速的城市化水平与城市内部迁移相关制度的缓慢释放形成强烈反差,比如不同收入群体的择居分化是直到1998年住房市场化改革后才逐渐显现,导致集聚要素以极不均衡的方式在城市空间中扩散. ...